| |

|

天文考古学(Skyscape Archaeology) 印刷70% 7ページ構成

『周髀算経』の新研究2

『周髀算経』北極璿璣四游の誕生

イワクラ(磐座)学会 江頭 務

<要旨>

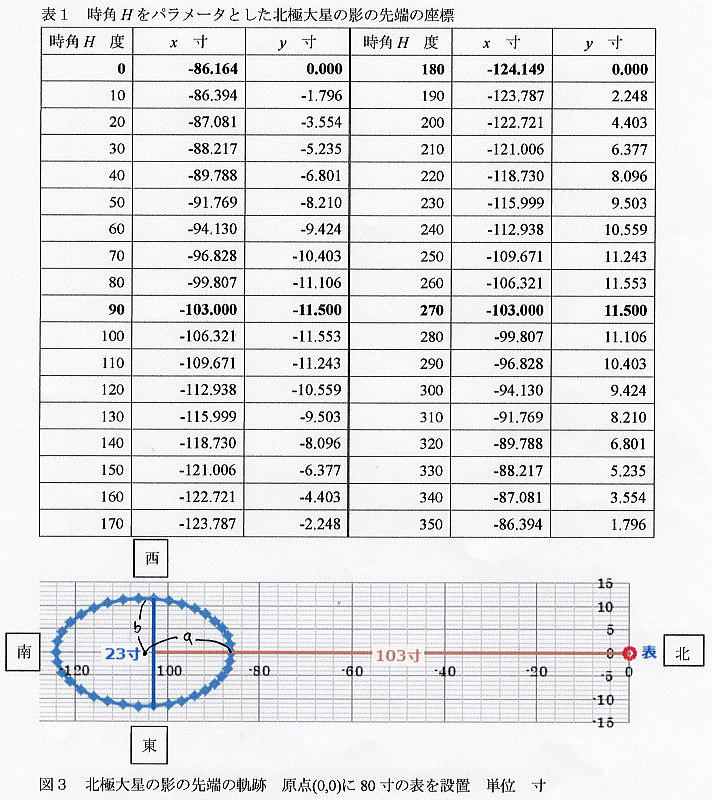

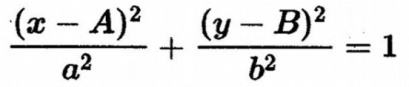

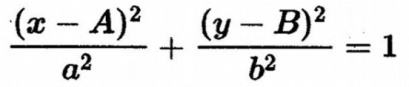

(1)『周髀算経』の北極璿璣四游(せんきしゆう)における北極大星の影の軌跡は下式の楕円で与えられる。

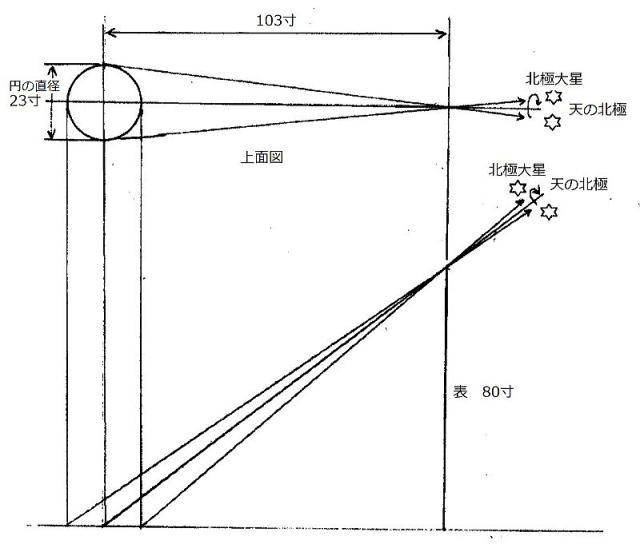

前提条件

・原点(0,0)に高さ80寸の表(ノーモン)を立てる

・北極大星を点光源と見做した時に、表の影の先端が地面に描く軌跡

・『周髀算経』の記述にある数値

北極大星が真東と真西にある時の影の先端を結んだ距離 23寸

上記の距離23寸の中点と表の位置を結んだ距離 103寸

| |

|

A=-105.16 B=0 a=18.99 b=11.57 (単位 寸)

x軸の負方向が表(0,0)の南、y軸の負方向が表(0,0)の東に設定

(2)『周髀算経』の数値23寸と103寸の記述から導かれるもの

観測地点の緯度φ=37.836° 北極大星の赤緯δ=84.961°

(3)北極大星の影の観測結果は蓋天説を否定するものであり、北極璿璣四游おける

『周髀算経』の数値23寸と103寸は観測値ではない。

北極璿璣四游の記述は数値23寸と103寸を導き出すための創作であり、北極大星は架空の存在である。

ただ、創作のイメージとして、能田忠亮氏の述べる帝星(βU Mi コカブ)が挙げられる。

(4)北極璿璣四游は、八十一万里を宇宙の広さを示す最大値とするために、

光のとどく距離を178,500里から167,000里に改変することによって生まれたものである。

はじめに

本稿は、前回に発表した<『周髀算経』表の影の測定について> (文献1)の続編である。

今回は、『周髀算経』の北極璿璣四游(せんきしゆう)を取り上げる。

璿璣(せんき)は『書経』堯典(ぎょうてん)に登場しているが、古代の天文観測機器である渾天儀とする説がある。

文字の意は「旋転する道具」である。(文献2)

また、四游(しゆう)とは東西南北を巡ることである。

ここでは蓋天説の宇宙モデルを装置に見立てたものとしておこう。

従って、北極璿璣四游の全体の解釈としては、星が天の北極を中心として周回する意と捉えて差し支えなかろう。

紀元前10世紀ごろの周の時代、天の中心には現在のような北極星がなかった。

天文学者達は天の中心がどこにあるのかを探ろうとして、

天の中心に近いところでかなり目立つ星が円運動していることに着目した。

この星は、北極大星と呼ばれた。

まず、八尺の高さの棒を地面に立て、その先端に縄を結ぶ。

そして、その星が西の極値に達した時に、縄を張って星の高度に合わせて地面に印をつける。

次に、その星が東の極値に達した時に、再び縄を張って星の高度に合わせて地面に印をつける。

そうすれば、二つの印を結んだ直線の中点と棒の先端を結ぶ線上に天の中心があるはずだと・・・

1 北極璿璣四游 北極と周極星

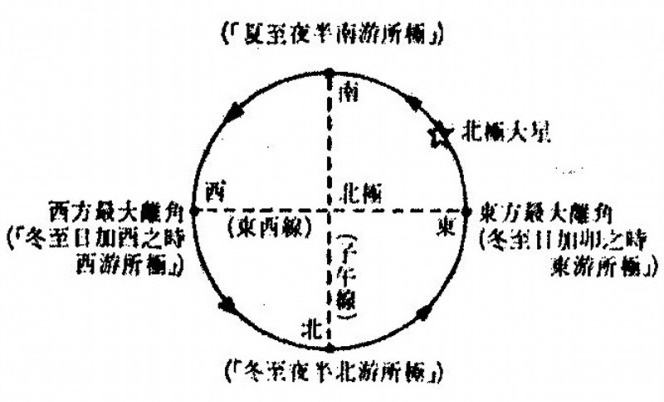

あらためて、北極璿璣四游とは何か?

少し長くなるが、橋本敬造氏による『周髀算経』の和訳を以下にそのまま引用する。(文献3①)

天の真中の不動のところである北極の軸の位置を知りたい場合は、次のようにする。

璿(璣)は(北極の)四方のきわみをめぐって周環する。

(すなわち)いつでも夏至の真夜中の時刻には、北極(星)は、もっとも南の位置に移動してゆき、

冬至の真夜中の時刻には、もっとも北の位置に移動してゆく。

冬至の日の酉の時刻(午後六時に相当する)には、もっとも西の端の位置に移動してゆき、

その日の卯の時刻(午前六時に相当する)には、もっとも東の端の位置に移動して、めぐってゆく。

これが北極璿璣の四游、つまり北極星が東西南北の四方位を移動して円周を描くということである。

極の周囲をめぐる北極璿璣が描く円周の中央を正しく決定することが、北天の中央、

つまり北極の軸が位置するところを正しく決めることである。

この北極を周環する星が移動してゆく位置を正確に決めるには、次のようにする。

冬至の日の酉の時刻(午後六時)に八尺の表(ノーモン)を立て、縄(すみなわ)を表の先端に繋いでおいて、

仰いで北極の中央付近にある大星を観測し、この縄を引張って地面にあてて、

(大星がいちばん西にくる位置に)目印をしておく。

さらに、明け方になった翌朝の卯の時刻(午前六時)に、改めて同じように縄を引張って、この星を望み見、

表の先端から地面に縄を引いて地面にあてて、その端に目印をつけておく(大星がいちばん東にくる位置に対応する)。

二つの目印は二尺三寸離れている。

だから、(天蓋においては、この大星が)いちばん東にくる位置といちばん西にくる位置とは

23,000里離れているということになる。

この両端がさす方向がそのまま真東と真西をさしている。

この東西線を両端の中央で折半して表をさしあてると、真北と真南の方角が正しく決まる。

この卯と酉の時刻は、(一日一夜を100刻として、夜半から、および日中から)水時計の漏刻によってはかる。

これが東・西・南・北に北極の大星がくるときの時刻である。

この縄を引張って地面にあてて目印をつけた位置は、表の位置から一丈三寸離れている。

だから、天の中央の直下の地点が周の王城の地から103,000里離れたところにあることがわかるのである。

何によって北極星が最大限に南に離れる時刻と最大限に北に離れる時刻を知るのであるか。

冬至の日の夜半に、北極星はもっとも北の位置へその位置を移動するのである。

その最大限に北へ移動した位置は、天の中央(つまり極)を北へ11,500里過ぎたところである。

夏至の日の夜半に北極星がいちばん南の限界にまできた位置は、天の中央(つまり極)には及ばない、

南11,500里のところである。

これらはすべて縄を表の頂きに繋いで、仰いでこの星(の位置)を観測するのである。

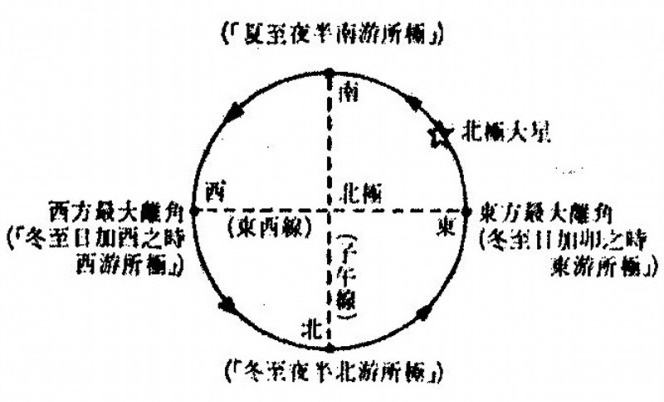

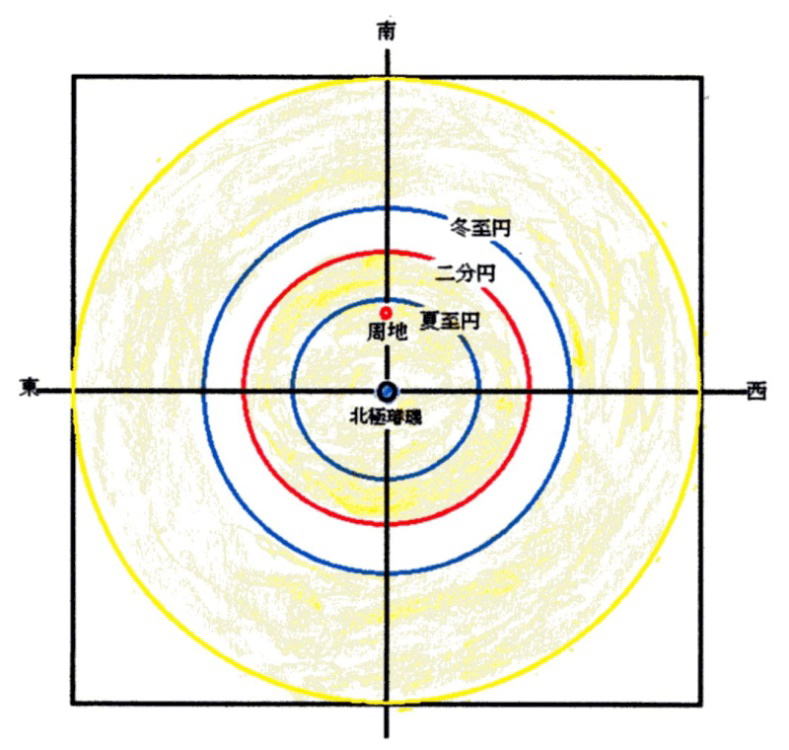

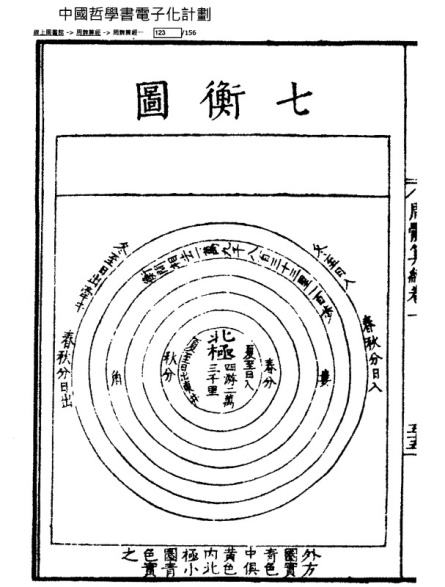

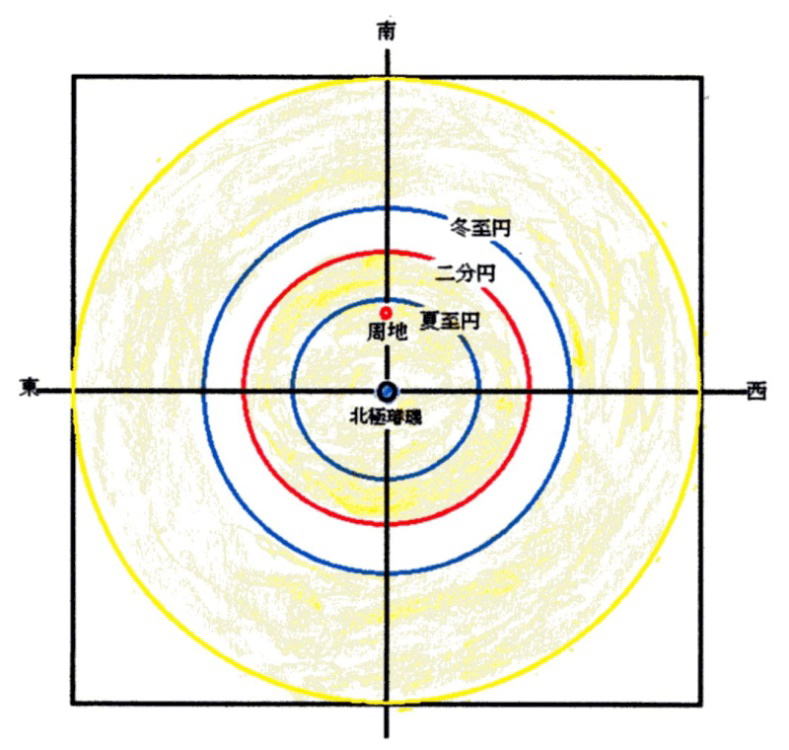

図1 北極大星の周回(文献3②)

北極大星が最大限に北へ離れた位置に対して、縄を張って地上に目印をほどこした地点は、

表を立てた位置から一丈一尺四寸半の長さになるから、その直下の地点は周の王城の地から114,500里離れており、

天の中央(つまり北極点)よりも北へ11,500里いったところになるのである。

北極大星が最大限に南へ離れた位置に対して、縄を張って地上に目印をほどこした地点は、

表をたてた位置から九尺一寸半の距離のところになるから(この夏至の夜半の時刻における北極大星の直下の地点は)

周の王城の地から(北へ)91,500里離れている。

その位置は天の中央には11,500里及ばない南にある。

以上が璿璣という星(つまり北極大星)が東西南北の四方向に最大限離れるという事実によって、

天の中央(つまり北極点)を決め、夏至と冬至の夜半の時刻には北極中の大星が天の中央を過ぎた北の限界にまで移動し、

またそこには及ばない南の限界に移動する、過不足を測定する方法である。

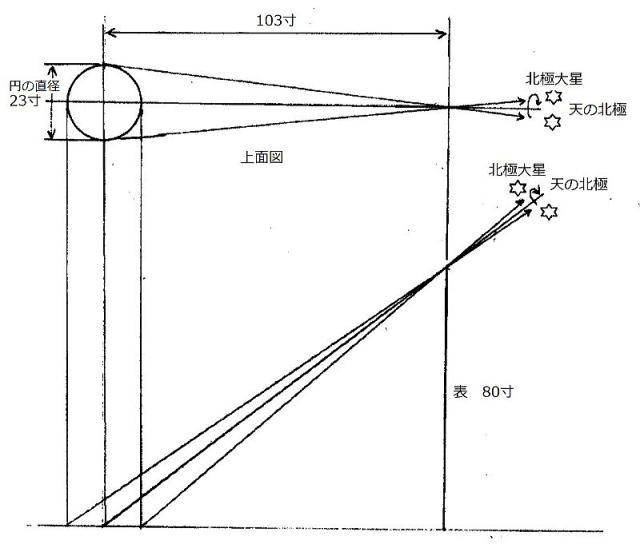

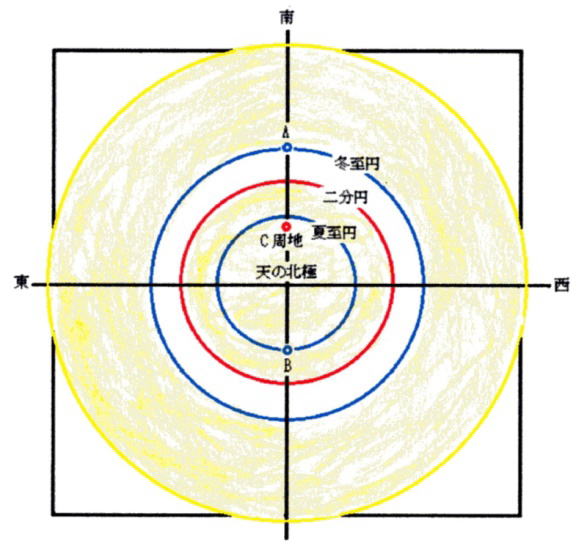

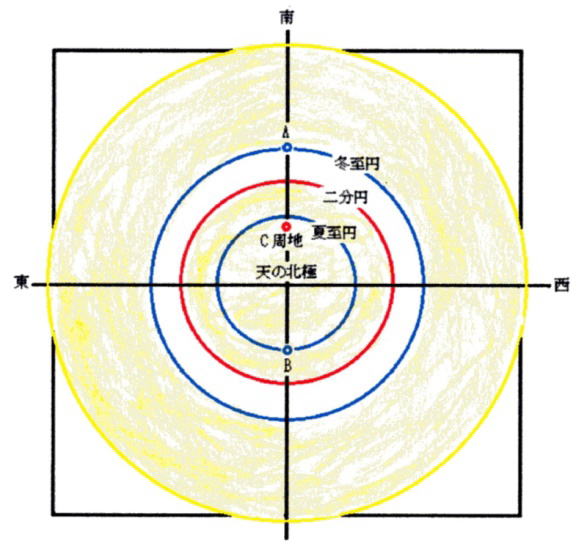

上記の記述に基づいて作成したものが図2である。

上記の文中「この縄を引張って地面にあてて目印をつけた位置は、

表の位置から一丈三寸離れている」の「目印をつけた位置」とは、文全体から総合的に判断して23寸の中点を指すものであろう。

以上の引用文は北極大星が地上に描く影の軌跡はのちほど計算するように楕円となるので天文学的には誤りであるが、

『周髀算経』の主張するところではある。

図2 『周髀算経』北極璿璣四游の説明図

2 北極大星の観測地点と赤緯

図2の数値103寸と23寸から、『周髀算経』で述べられている北極大星の赤緯が計算にて求められる。

観測地点の緯度φは、tanφ=80/103=0.7767より、φ=37.836°となる。

これは前回の論文「周髀算経 表の影の測定について」(文献1)で導き出された洛陽市の成周(漢魏洛陽故城)の 緯度φ:34.723°とは、

かなり異なっているが、ここでは『周髀算経』の主張の天文学的な再現にあるのでひとまず良しとしよう。

図2において、某地点φ=37.836°で観測された北極大星の東西間の影の距離が23寸とするとき、

北極大星の赤緯δは次のように求められる。

(80/ sin37.836°) ・tan(90-δ) =(23/2) ∴δ=84.961°

つまり、北緯φ=37.836°の地点において観測される赤緯δ=84.961°の周回星こそ『周髀算経』の北極大星に他ならない。

3 北極大星の影の軌跡

図2において、北極大星を太陽に置き換えるならば日時計の原理がそのまま使えることがわかる。

つまり、地面に描かれる北極大星の影の先端の軌跡は円錐曲線であらわされる。(文献4)

一般的には、日時計の影は双曲線と直線であらわされるが、北極大星のように赤緯δが大きい場合には楕円となる。

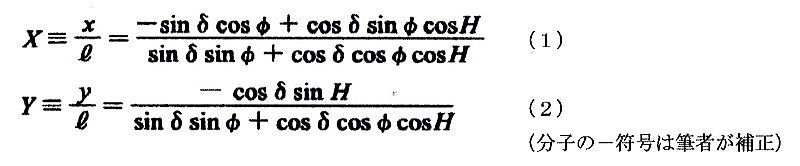

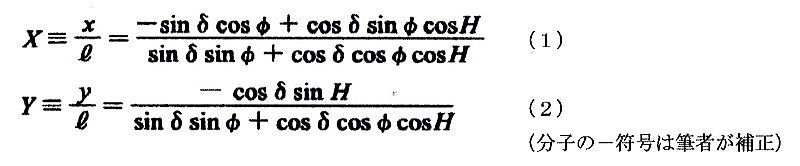

論文「日影の科学」より下式が与えられる。(文献5)

ここで、X、Yは、表(ノーモン)を座標の原点に置いた時の、表の高さℓ を単位とした座標である。

Hは、北極大星の時角である。

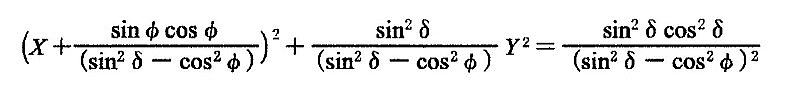

上式において、時角Hを消去すると次の関係式が得られる。

|

(3) |

このことから、sin2δ>cos2φの時は楕円、sin2δ<cos2φの時は双曲線になることがわかる。

上式にφ=37.836°δ=84.961を代入し、時角Hをパラメータとしてエクセルにて計算した結果を表1と図3に示す。

楕円の一般式は下式であらわされる。

|

(4) |

これと(3)式を照合し、φ=37.836° δ=84.961°を代入すれば、図3に対応する(4)式のA, B, a, b は以下のように与えられる。

A=-105.16 B=0 a=18.99 b=11.57 (単位 寸)

表1より、北極大星の東西に対応する時角270°と90°を結ぶ距離は23寸、またその時の表までの距離は103寸になっていることがわかる。

また、東西間における影の最大幅は23.14寸(2b)で、その時の時角Hは96.5°と263.5°となる。

表から楕円の中心までの距離は105.16寸である。

北極大星の南北に対応する時角0°と180°における影の長さは、86.16寸と124.15寸である。

これらは、前回の論文「周髀算経 表の影の測定について」(文献1)の図1に示された日影の原理からも簡単に確認することができる。

θ1=θ2+Δθ θ3=θ2-Δθ において

θ2=φ=37.836° Δθ=90°-δ=90°-84.961°=5.039°とおく。

S1=80 / tanθ1=80/tan(37.836°+ 5.039°) =80/tan42.875° =86.17寸

S2=80 / tanθ2=80/tan37.836° =103.00寸

S3=80 / tanθ3=80/tan(37.836°-5.039°) =80/tan32.797° =124.15寸

もし、『周髀算経』の支持者達がこの影の軌跡を見たとしたら、強い困惑を覚えるであろう。

一寸千里の法則を適用するならば、璿璣は円ではなく明らかな楕円となるからである。

以上の検証から、『周髀算経』の北極大星の話は創作であることがわかる。

周の時代に、北極大星に類似のものを強いて挙げるとするならば、赤緯85°に近くて明るい星となる。

それは、能田忠亮氏の述べる帝星(βU Mi コカブ)となろう。(文献6①)

冬至の日の真夜中(視太陽時0時)に図1の北の位置(子午線上±0.1°以内)にコカブが存在する例として、

ステラナビゲータでシミュレートした結果を下記に示す。

観測地 成周故城 緯度φ:34°43′24″(34.723°) 経度:112°37′28″(112.624°)

観測日時 BC1018年12月30日(冬至) 視太陽時0時

恒星 帝星(7βU Mi コカブ) 赤経 18h28m50.9s 赤緯 +83゚22'12" (83.370°)(視位置)

方位 180.097゚ (真南0°を基準、北より東に0.097°) 高度 28.244゚

図4 成周故城 BC1018年の冬至(視太陽時0時)における帝星の位置(図1参照)

(注)天の北極近傍の赤経18h付近の歳差運動による変化は、赤道付近と異なり大きく複雑で、

単調な増加や減少でないため、上記は一例である。

ここで重要なことは、このような具体的数値を伴った北極璿璣四游の構想がどのようにして生まれたかの理由を知ることであろう。

4 北極璿璣四游の誕生

『周髀算経』を読んでいると、光の届く距離についての記述に混乱が見られる。

『周髀算経』原文(文献6②)

春秋分之日中光之所照。北極下夜半日光之所照。

亦南至極。此日夜分之時也。故曰。日照四旁各十六萬七千里。

『周髀算経』和訳(文献3③)

春分と秋分の日の正午には、太陽の光が照らす範囲は、北は天の極の真下にまで及び、

その夜半には、太陽の光が照らす範囲は、ついに、南は天の極の直下にまでとどくのであって、

そのときが昼と夜を分ける時点なのである。

だから、太陽が四方を照らす光がとどく範囲は、それぞれ167,000里ということになるのである。

上記において、春分と秋分の日の正午に太陽の光が天の極の真下にまで及ぶのであれば、

光のとどく距離は178,500里のはずであるが、結論としては、それが167,000里になっている。

このことから、光の届く距離が178,500里から167,000里に改編された可能性が浮かび上がる。

この問題を解明するため、『周髀算経』の宇宙モデルを前回の論文(文献1)で示した

唯一の実測値である夏至の影長16寸、冬至の135寸から構築してみよう。

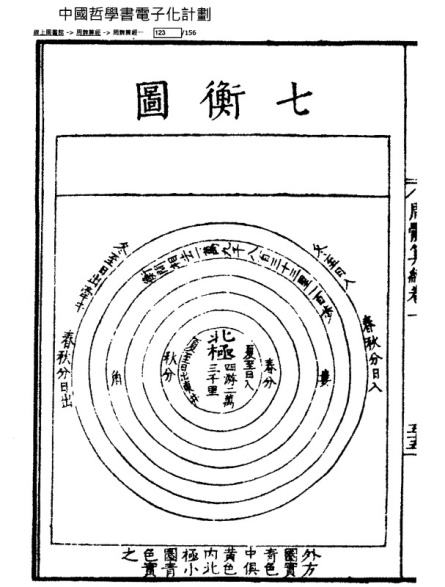

その前提として、図5の『周髀算経』の中にある七衡(しちこう)図を眺めてみよう。

この図は蓋天説の宇宙モデルを説明するために、天の北極を外部から見下ろしたものである。

北の夜空を見上げた時、星は天の北極を中心に左回転しているが、

これを外部(裏側)から天の北極を見下ろすと星の回転方向は天の北極を中心に右回転となる。

錯覚しやすいことだが、星が左回転や右回転するといっても、別に地球自転の反映である星の運動自体が変化するわけではない。

星の運動における東→南→西→北の移動順は不変である。

要するに、見る方向によって東南西北の並びの回転方向が変化するだけのことである。

また、方位は天頂軸と地軸のずれによって生じ、天の北極の方位は地平線上の方位に従う。

これは、理論的には赤道座標と地平座標の関係に帰着する。

この星の回転方向と方位の関係についての詳細な説明は、先の論文「曾候乙墓出土漆筐

二十八宿の図像解釈」(文献7)を参照願いたい。

七衡図(図5)の左は「日出」、右は「日入」とあることから、それが東と西に対応していることがわかる。

星の回転は右回転であるから、東→南→西→北の記載順も右回転となる。つまり、七衡図の上は南となり、下は北となる。

これは、地図上の方位と同じである。

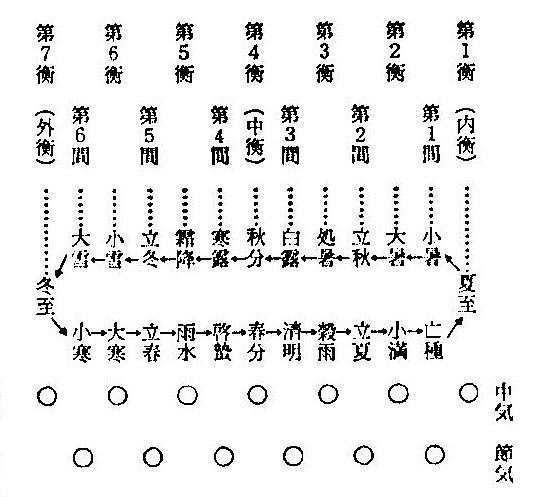

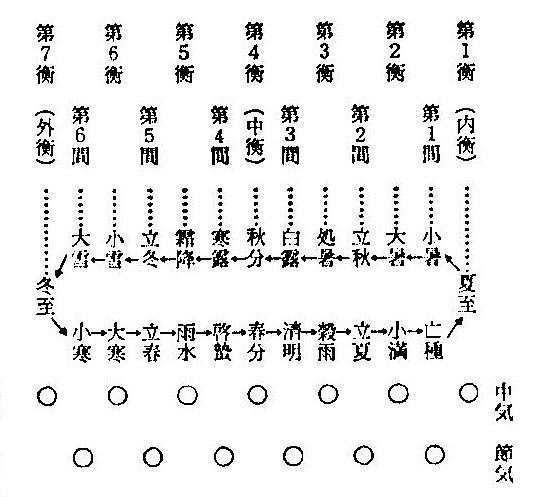

七衡(しちこう)六間(ろっけん)図は、太陽が夏至から冬至、冬至から夏至へと移動する時の軌道を示しており、

二十四節気に対応している。(図6参照)

春分、夏至、秋分、冬至の赤経の回転方向は図6に示されるように星空の回転方向とは逆の左回りとなる。

また、図中の婁、東井、角、牽牛は、太陽が春分、夏至、秋分、冬至にある時に入宿している二十八宿である。

尚、これについては次回の論文で明らかにする予定である。

図5 七衡六間図(文献3)

図6 七衡六間図における二十四節気のサイクル(文献3④)

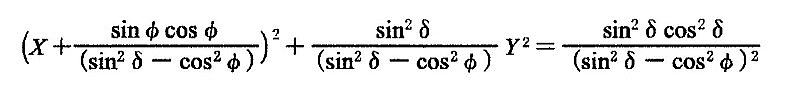

次に、下記の手順に従って、作成したものが図7の『周髀算経』の宇宙モデルである。

手順1 『周髀算経』の極大数八十一万里を一辺とする正方形の大地を描く

手順2 一寸千里の法則により、太陽の円軌道の半径を求める。

冬至と夏至の影長の差(135寸-16寸)×1,000里=119,000里

119,000里の半径を持つ夏至円(内衡)と、その倍の半径を有する冬至円(外衡)を描く。

手順3 南中する太陽を想定して、夏至の円の南方から天の北極に

16寸×1,000里=16,000里 寄ったところに周地を置く。

手順4 夏至の円と冬至の円の中間に二分(春分・秋分)の円(中衡)を描く。

二分円は、天の赤道に相当する。図6を天の北極を中心とする正距方位図とすれば、夏至点と冬至点の赤緯は±30°となる。

これは、現在の黄道傾斜角ε=23.4°を30°と見做した時の蓋天説の数学的モデルである。

手順5 図示はしていないが、衡間一萬九千八百三十三里一百歩は10°間隔であることから

(119,000 /6)=( 19,833+(1/3) )里より求められる。(一里は三百歩(ぶ)として計算)

|

天の北極から

地の果てまでの距離

405,000里

天の北極から

周地までの距離

103,000里

夏至円の半径

119,000里

二分(春分・秋分)円の半径

178,500里

冬至円の半径

238,000里

光の届く最大半径

416,500里

|

図7『周髀算経』成立当初の宇宙モデル

黄色に着色した部分は、太陽が冬至円の軌道にある時の冬至円の外側に光が届く範囲を示す。

また、太陽が二分円の軌道にある時の二分円の内側に光が届く範囲を示す。

北極璿璣は存在せず、光が八十一万里四方の大地からはみだしている。 |

光がとどく範囲の許容値は、次のように求められる。

周地C点において昼と夜が作られるためには、太陽が冬至円A点にある時に光が届き、

太陽が夏至円B点にある時に光が届いてはならないことから、

(238,000里- 119,000里) + 16,000里=135,000里より大きく、

119,000里×2-16,000里=222,000里より少ないことがわかる。

すなわち、光がとどく距離は1 35,000里~222,000里の範囲となる。

これに適合するものとして、二分円の半径178,500里が挙げられる。

しかし、これだと光がとどく範囲が極大数八十一万里の正方形からはみだしてしまう。

『周髀算経』の説くところによれば、数の法は円と方から構成され、円は方から生じ、

方は矩から生じ、矩は九九八十一から生じるとある。(図8参照)

『周髀算経』「數之法出於圓方。圓出於方。方出於矩。矩出於九九八十一。」(文献6③)

つまり、九九八十一は数学の根源を象徴するものである。

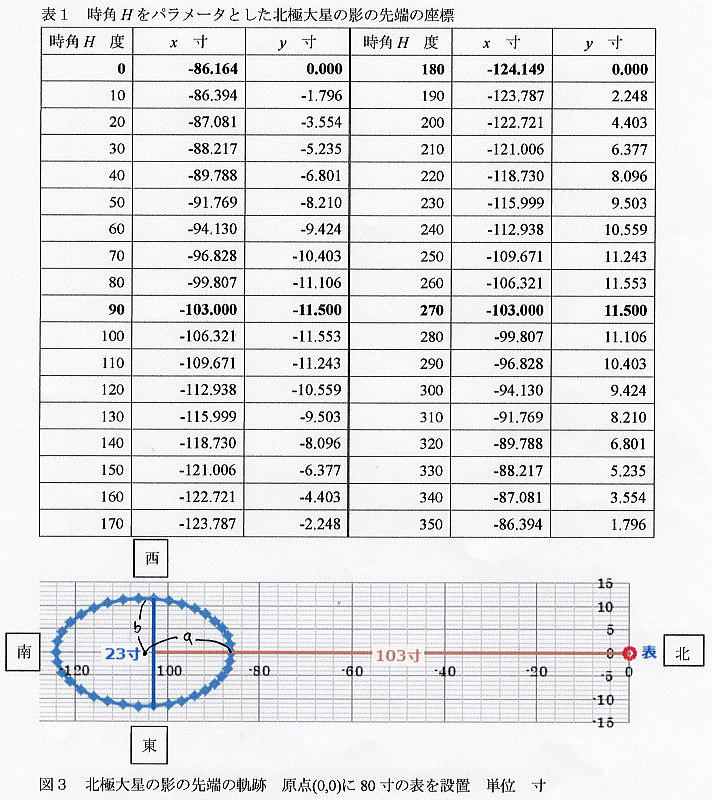

そのために、光がとどく範囲が八十一万里の方円の理に従って図9のような改変が行われたと推定される。

『周髀算経』「四極徑八十一萬里(注釈:日徑八十一萬里八十一者陽數之終日之所極)」

「八十一は陽数の終わり、日の極まる所」(文献8)

九は陽数の最大値であり天の数字であり、九九八十一はその極数として尊ばれていた。

『黄帝内経』や『老子道徳経』などの書物が八十一章から構成されているのも、

八十一がすべてを含むという形而上学的な意味があるからである。

すなわち、光のとどく距離は178,500里から167,000里に変更された。

|

『周髀算経』

方屬地。圓屬天。天圓地方。方數爲典。以方出圓。(文献6③)

方は地に属し、円は天に属す。これ天円地方なり。

方の数を典となし、方をもって円は出づ。 |

| 図8 方円図(文献3⑤) |

|

|

天の北極から

地の果てまでの距離

(光の届く最大半径)

405,000里

天の北極から

周地までの距離

103,000里

夏至円の半径

119,000里

二分(春分・秋分)円の半径

178,500里

冬至円の半径

238,000里

北極璿璣四游の半径

11,500里

|

図9『周髀算経』改編後の宇宙モデル 北極璿璣四游の誕生

黄色に着色した部分は、冬至円の外側に光が届く範囲を示す。

また、太陽が二分円の軌道にある時の二分円の内側に光が届く範囲を示す。

光は方円図(図8)の如く、八十一万里四方の大地に内接している。 |

この結果として、太陽が春分・秋分の軌道上にある時に、北極の下に光が届かない小円の部位が生まれた。

これが、北極璿璣四游の誕生である。

参考文献

文献1『周髀算経』表の影の測定について 江頭務 『イワクラ(磐座)学会会報』41号 p27~32 2017

文献2『新釈漢文大系 25 書経 上』p31 加藤常(じょう)賢(けん) 明治書院 2007

文献3『周髀算経』

和訳『科学の名著2 中国天文学・数学集』橋本敬造 朝日出版 1980

①p322~323 ②p337 ③p306 ④p318 ⑤p301

原文「中國哲學書電子化計劃」『周髀算経』《四部叢刊初編》http://ctext.org/library.pl?if=gb&res=77422

文献4『日時計 : その原理と作り方』p137~143関口直(なお)甫(すけ) 恒星社厚生閣2001

文献5「日影の科学」p105 ~107 慶應義塾大学学術情報リポジトリ

『慶應義塾大学日吉紀要』 自然科学No.37 p95~116 2005

文献6『東洋天文学史論叢』①p106, p114~115 ②P172 ③p169 能田忠亮 恒星社厚生閣 1989

文献7「曾候乙墓出土漆筐二十八宿の図像解釈」 江頭務

『イワクラ学会会報』第38号 p39~62 2016

文献8『周髀算経』 趙君卿 注 ; 甄鸞 重述 ; 李淳風 [ほか]注釈

早稲田大学 古典籍総合データベース 請求記号 Call No. ニ05 00865 p67

http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/ni05/ni05_00865/ni05_00865.pdf

関連論文

1 『周髀算経』影の測定

2 曾候乙墓出土漆箱二十八宿の図像解釈

(C20180303 ) )

トップページに戻る

|

|

|