天文考古学(Skyscape Archaeology)

『周髀算経』の新研究1

『周髀算経』影の測定

イワクラ(磐座)学会 江頭 務

<要旨>

・『周髀算経』の夏至と冬至における南中時の影の長さ16寸と135寸は実測値である。

・影の長さは半影を含んだ最大長で、観測地は成周故城(洛陽)と推定される。

・影の長さの実測は、補助的に竹筒をピンホールカメラとした太陽の観測があったものと想像される。

1はじめに

『周髀算経』(しゅうひさんけい)は、中国古代の天文数学書である。

成立時期は不明であるが、『呂氏春秋』からの引用と考えられる箇所があることから

戦国時代末期から前漢にかけての著作とされ、紀元前2世紀前後と考えられている。

主要な部分は後漢の頃編纂され、宋代に刊本となった。後漢または三国時代の趙君卿、

北周の甄鸞 (しんらん) 、唐の李淳風らの注釈が加えられている。

書名は、周代に髀という八尺の表(ノーモン)の影長によって天地を導き出したことによるとされている。

太陽の影長一寸の差は距離千里にあたるとする一寸千里の法は有名である。

円周率3や幾何学などの数学的内容も含むが、句(こう)・股 (こ) ・弦(げん)の法(ピタゴラスの定理) を基礎とし、

渾天説とともに中国の代表的な宇宙観である蓋天説の元祖である。

句は、勾とも書く。句・股・弦の長さの比率は、3:4:5である。

『周髀算経』には下記のような影長の記述がある。(文献1)

正午における太陽の影長(注1)

・夏至 1尺6寸(16寸)

・冬至 1丈3尺5寸(135寸)

・春・秋分 7尺5寸5分(75.5寸)

天の北極に対応する影長 1丈3寸(103寸)

北極璿璣四游(せんきしゆう)(注2)に対応する影長 2尺3寸(23寸)

(注1)1寸が現在の何㎝にあたるのは定かではないが、周代においては1寸:2㎝とする説がある。(文献2①)

(注2)北極璿璣四游(せんきしゆう)とは、星が天の北極を中心としてその近傍を周回することで、

四游は星の周回円の上下左右の位置を指す。

能田忠亮氏は、論文「周髀算經の研究」において、この星は帝星(βUMi)と推定している。

帝星が天の北極に最接近するのは紀元前1000年頃で、その時の赤緯は83.5度である。(文献3)

βUMiは、こぐま座(Ursa Minor:UMi)のβ星で、コカブ (Kochab)と呼ばれる。

下司(げし)和男氏によれば、上記の数値のうち、

正午における太陽の影長である夏至1尺6寸と冬至1丈3尺5寸の影長のみが、

実測値であろうとしているがその詳細な根拠は明示されていない。

尚、春・秋分の影長は夏至と冬至の影長の平均値(135+16) / 2=75.5寸としているが、

春・秋分を基準とした冬至側の影が夏至至側の影よりも長いので、これは明らかな誤りである。

本稿においては、この問題を、シミュレーションソフト「ステラナビゲータ10」

アストロアーツ製を用いて明らかにしたものである。

2 夏至と冬至における太陽高度

今、カットアンドトライで、年代を周(BC1046年頃~BC 256年)の国家体制が最も安定していた頃のBC1000年、

太陽の観測地を洛陽市の成周故城(漢魏洛陽城跡)と想定する。

成周故城の 緯度φ:34°43′24″(34.723°)(文献4①)

表1は、シミュレーションで求めたBC1500年からAD500年にわたる太陽南中時の観測高度の変遷である。

年代とともに夏至の高度が減少、冬至の高度が増大していることがわかる。

これは主として黄道傾斜角が、100年に約0.013°の割合で減少していることに関連している。

表1 夏至日と冬至日における太陽南中時の観測高度の年代変化(大気差補正を含む)

「ステラナビゲータ10」

|

|

BC1500年

|

BC1000年

|

BC500年

|

AD1年

|

AD500年

|

|

夏至

|

79.146°

|

79.092°

|

79.034°

|

78.973°

|

78.910°

|

|

7月7日

|

7月3日

|

6月29日

|

6月25日

|

6月20日

|

|

冬至

|

31.434°

|

31.488°

|

31.546°

|

31.607°

|

31.669°

|

|

1月2日

|

12月30日

|

12月26日

|

12月23日

|

12月19日

|

3 表の影の実測

・表の高さ 8尺=80寸

・太陽の視半径Δθ BC1000年 「ステラナビゲータ10」

夏至Δθ=15.8′=0.263° 冬至Δθ=16.2′=0.270°

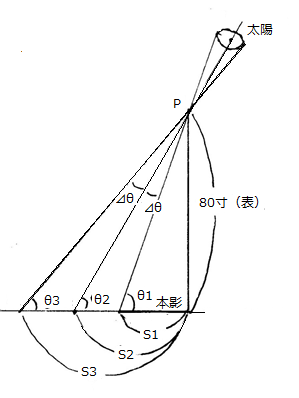

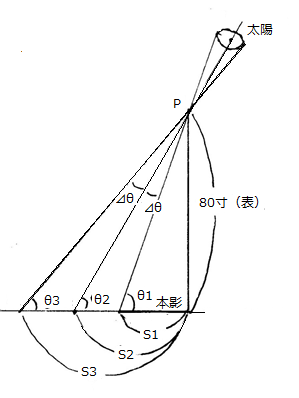

図1 表の影の実測

θ2:太陽の中心高度(表1の値) θ1=θ2+Δθ θ3=θ2-Δθ

S1=80 / tanθ1(本影 太陽の上端に対応 影は最短)

S2=80 / tanθ2(半影 太陽の中心に対応 影は中間)

S3=80 / tanθ3(半影 太陽の下端に対応 影は最長)

本影と半影については、『墨子』巻十に次のようにある。(文献5)

「経」景二。說在重。 「説」 景。二光夾一光、一光者景也。

通釈「経」影には本影と副影との二つがある。二つある理由は影が重なるからである。

「説」景。光体の上点と下点とを設定して言えば、物影の映像は二光が一影を夾んでいる。

二光は光点から発する光であり、明光である。一影もまた光であり、暗光である。

図1で言うならば、本影は太陽の上端と下端の光点の作る影が重なった部分となる。

表2 夏至と冬至における表の影の長さ(緯度:成周故城)

太陽南中時の高度(BC1000年)夏至79.091° 冬至31.487°

|

測定条件

|

表の影の長さ

|

夏至

|

冬至

|

|

A

|

本影(影は最短)S1

|

15.04寸

|

129.2寸

|

|

B

|

半影(影は中間)S2

|

15.42寸

|

130.6寸

|

|

C

|

半影(影は最長)S3

|

15.80寸

|

132.0寸

|

|

『周髀算経』

|

16寸

|

135寸

|

表2から『周髀算経』の影の長さに最も近い測定条件はCであることがわかる。

測定条件Cでの影の年代変化は表3のようになる。

表3 表の影の長さの年代変化(測定条件はC)

|

|

BC1500年

|

BC1000年

|

BC500年

|

AD1年

|

AD500年

|

|

夏至

|

15.72寸

|

15.80寸

|

15.88寸

|

15.97寸

|

16.06寸

|

|

冬至

|

132.3寸

|

132.0寸

|

131.7寸

|

131.4寸

|

131.1寸

|

周代の1寸を20㎜(文献2①)とみれば、表3の結果から表の影の長さは実質的に変わらないと見てよいだろう。

このことが、『周髀算経』の蓋天説の影響を長く保持する要因となったと思われる。

<陽城での計算例>

観測地の有力な候補として、洛陽市東方の陽城(登封市告成鎮)が挙げられる。

参考までに、上述と同様の手法を用いて計算した結果を表4に示す。

表4 太陽の中心高度θ2と表の影の長さの年代変化(測定条件はC)

陽城の 緯度φ:34°24′06″(34.402°)(文献4①)

|

|

BC1500年

|

BC1000年

|

BC500年

|

AD1年

|

AD500年

|

|

夏至

|

79.466°

|

79.413°

|

79.354°

|

79.293°

|

79.231°

|

|

15.26寸

|

15.33寸

|

15.42寸

|

15.51寸

|

15.60寸

|

|

冬至

|

31.755°

|

31.809°

|

31.867°

|

31.928°

|

31.990°

|

|

130.6寸

|

130.3寸

|

130.1寸

|

129.7寸

|

129.4寸

|

『周髀算経』北極璿璣四游の誕生BC1000年の陽城においては、夏至の影の長さは15.3寸となり四捨五入すると15寸となる。

観測地の候補としては少し無理があるだろう。

4 測定方法の検討

影を観察してみるとすぐにわかることだが、

影の長さが短い時には影が濃くくっきりしているが、長くなるに従い影の先端が薄くぼやけてくる。

そのため冬至における影の最先端の位置の測定は誤差が大きくなる。

その補助的な対策として、景符や太陽の目視による観察が想定される。

『周髀算経』には次のような興味ぶかい記述がある。(文献2②)

直径が一寸、長さが八尺の竹管によって太陽の影をとらえて観測すると、空孔には、すっぽりと太陽がはいり、

太陽の大ききが空孔の大ききと同じになる。

このことからみて(竹管の長さの)八十寸にたいして、直径の一寸が対応する(これを「日髀の率」という)ことになる。

『周髀算経』の記述から求められる太陽の視半径は0.36°となり、平均的視半径16′=0.267°より大きいが、

竹管を用いて太陽を観察したことは確かであろう。

図1より最長の影の測定は、太陽の下端の高度を求めることと同じである。

『墨子』巻十に次のようにある。(文献5)

「経」景到、在午有端、與影長。說在端。

「説」景。光之人煦若射、下者之人也高、高者之人也下。足敝下光、故成景於上。首敝上光、

故成影於下。在遠近有端與於光、故景㢓內。

通釈 「経」

影が倒立するのは、光線が相交わるところの庇上に一点の小孔があり、影の長きを壁に映すからである。説は点に在る。

「説」

景。光が射して人を照らすことは矢のように直進し、ひくい光が人を照らすには高く進み、高い光が人を照らすにはひくく進む。 足は下光を蔽うのでその影は上に映る。頭は上光を蔽うのでその影は下に映る。

物体の遠近につれて一点の小孔によって光を映すので、影は内側でその位置が変わる。

これはピンホールカメラの原理を解説した最古の記述とされ、前述の本影・半影の解説に続いて登場する。

この原理を利用した太陽の観測は、最も簡便な方法として現在でも日食の観察等に用いられている。

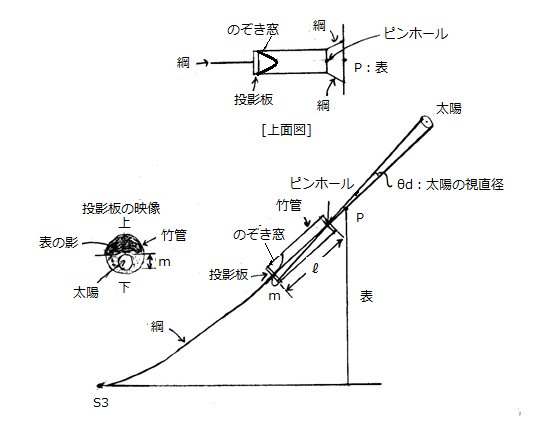

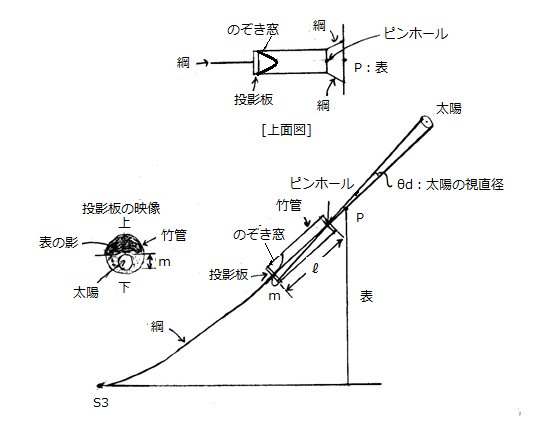

図2において、P-S3の張り綱に竹管をセットするならば太陽全体の姿を覗くことができる。

竹管はピンホールカメラを構成し、前部にピンホール、後部に投影面が設けられている。

観測者は、竹管の覗き窓から投影面の太陽を観察することができる。

図2 竹管(ピンホールカメラ)による太陽観測の想像図

投影板に写る太陽の大きさmは、下式で求められる。

m=ℓ・tanθd (ℓ: 竹管の長さ θd:太陽の視直径)

今、θd平均的視直径32′=0.53°の時、投影板に写る太陽の大きさm は、竹管の長さℓ の0.93%となる。

また投影板に写る太陽は、図2に示すように、竹管の中心を通る水平線の下側に接する形となる。

この接点が図1の太陽の下端にあたる。

投影板の上半分の黒い面は、逆向きに写った表の影である。

竹管の高度を上げると太陽の映像は投影板の上方に移動し、下げると下方に移動する。

また、太陽が東から西に移動する時、太陽の映像は投影板の西からから東へと移動し、

竹管の中心を通る垂直線に映像の中央が来るときが南中となる。

この方法を補助的に使用すれば、冬至における影の最先端の位置をかなり正確に求めることができる。

これを思わせる記述が『周髀算経』北極璿璣四游(せんきしゆう)のところにある。(文献2③)

このような方式であると、竹管をセットした張り綱は重力の影響を受けてカテナリー曲線状となり、張り綱の中央部にたるみが生じる。

このたるみは竹管の高度を上げる方向に作用するため、張力が限界にあるとすれば、

これを補正するために張り綱の位置を後方にずらすことになる。

図1に関して言えば、この傾向は張り綱の長さが長くなるほど顕著となる。

表2の15.80寸→16寸 132.0寸→135寸の誤差には、かかる要因が考えられるのではないだろうか。

篠原俊次氏は、古代中国では表の影の長さの測定は伝統的に太陽上端の投影値、

すなわち本影部の長さを測っていたと述べている。(文献4②)

「旧法以表端測景、所得者日体上辺景」『元史』(HP2)

しかしながら、これは『元史』の記述であり周の時代とは年代がずいぶん離れている。

データ的に一致し、測定方法もそれなりのものが想定されることから、半影を含んだ影の最先端説もありうるのではないだろうか。

参考文献

文献1 下司(げし)和男「『周髀算経』にみられる数値について : 一寸千里説の意味するもの」 P47 計量史研究33-1 2011

https://projects.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=22433&item_no=1&page_id=13&block_id=21

文献2 橋本敬造『科学の名著2 中国天文学・数学集』①p314 ②p304,315 ③322 朝日出版 1980

文献3 能田忠亮『東洋天文學史論叢』p112~123 恒星社厚生閣 1989

文献4 篠原俊次「魏志倭人伝の里程単位その4-「-寸千(短)里」説批判」 ①p10,19 ②p19 計量史研究7-1 1985

http://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20170817104405.pdf?id=ART0002609450

文献5 山田琢『墨子』下 新釈漢文大系51巻 p499~500 明治書院 1987

ホームページ

HP1「中國哲學書電子化計劃」『周髀算経』《四部叢刊初編》http://ctext.org/library.pl?if=gb&res=77422

HP2「国学ネット — 原典宝庫」『元史』

巻四十八 志第一 景符 http://www.guoxue.com/shibu/24shi/yuanshi/yuas_048.htm

巻五十二 志第四 験気 http://www.guoxue.com/shibu/24shi/yuanshi/yuas_052.htm

関連論文

『周髀算経』 北極璿璣四游の誕生

(C20171214 )

)

トップページに戻る

|