上賀茂神社嘉元年中行事 御阿礼の祭祀構造の諸問題

<斎院制時代の御阿礼祭祀の復元>

1 はじめに

本論文は、上賀茂神社(賀茂別雷神社)の御阿礼神事の祭祀構造に係わる

諸問題(呪言、直会、立砂三匝、神館、神幸、神送り等)を検討し、斎院があった時代の御阿礼祭祀を復元したものである。

検討は、現存する最古の資料である「嘉元年中行事」(文献1)、上賀茂神社の座田宮司の論文「御阿礼神事」(文献2)

及び先の論文「上賀茂神社細殿 立砂の謎」(文献3)「上賀茂神社御生所 御休間木の謎」(文献4)をベースに行った。

その結果、御阿礼が「氏人は祖神として御祖を崇め、御祖は天神として別雷神を奉祭する」御榊神事を核とした

重層的祭祀であることを明らかにした。

また、神幸、神送りに見られるように、斎院制度の廃絶によって祭祀の形態が大きく変化していることを示した。

尚、本論文においては、かなり専門的な課題を取り扱ったため解説的な記述は省略している。

2 現行の御阿礼次第

御阿礼神事は、御囲(おかこい)前、神館(こうだち、かんだち)跡から

御幸(みゆき)にて本宮へと場所を移動して行われるが、その古形は後に述べるように御囲前と神館跡に集約される。

初めに、上賀茂神社の元宮司である座田司氏(さいだもりうじ)氏の論文「御阿礼神事」(昭和35年1960)(文献2①)から

現行の御阿礼次第を以下に示す。

<現行の御阿礼次第>

宮司以下諸員御阿礼所に参着

宮司以下祭員五員その他の諸員神籬前庭に列立(西上北面)

次 修祓(しゅうふつ)

次 宮司以下祭員五員横座に着座(北上西面)

矢刀禰五輩神籬前、左立砂の西側に、斜に蹲踞(そんきょ)(北上東南面)

雅楽役・別当代その他の諸員は便宜の所に蹲踞

次 宮司以下諸員神籬に向いて列拝(一拝)

次 宮司以下祭員五員に公幣・私幣二棒ずつを進む

公幣を上、私幣を下に重ぬ

次 宮司以下祭員五員神籬に向いて奉幣行事を行う

此の儀先ず二拝、祈念、二拝 此間諸員平伏若しくは磬折(けいせつ)

次 宮司以下祭員五員幣を後取に授く

次 宮司以下祭員五員に葵桂を進む 葵桂は烏帽子(左穴)に挿す

次 宮司以下祭員五員献の儀を行う

次 宮司以下祭員五員につかみの御料を進む

次 宮司以下祭員五員座を起ちて手水の儀を行う、終って復座

次 宮司以下祭員五員に割幣十五枚ずつを進む(「迎へ給ふ迎へ給ふ」)

次 燈火を滅す

次 矢刀禰五輩順次御榊を宮司の座前に持来り蹲踞す

宮司先ず御榊に手を掛く、終って矢刀禰五輩順次祭員四員の前に蹲踞す

各祭員同様の事を行う この時宮司以下祭員五員秘歌を黙奏す

(「跡たれし神にあふ日のなかりせば何にたのみをかけて過ぎまし」)

次 矢刀禰五輩順次再び御榊を宮司の座前に持来り蹲踞す

宮司御榊の枝に三箇所に割幣を結び懸く、以下祭員四員同様割幣を三箇所に結び懸く 深秘あり(「移り給ふ移り給ふ」)(憑遷)

次 矢刀禰五輩御榊を神籬の正面に立向わしめ(西上北面)二基の立砂の外辺を三匝(左回り)し、

両立砂の中間に南面縦列に蹲踞猶予 此の間諸員平伏

次 宮司以下祭員五員御榊の三匝了るを待ちて座を起ち、神館跡假設物の南庭に北上西面に蹲踞す

次 神幸進発

(「・・・」)は賀茂社禰宜藤木保治氏の教示による(文献5①)

3 嘉元の御阿礼次第の要約

御阿礼の源流を探るためには、できるだけ古い資料に依拠するのが自然である。

現在、御阿礼神事の次第を伝える最古の文献は、鎌倉時代の嘉元年間(1303~1306)に成立した『嘉元年中行事』とされている。

『嘉元年中行事』の冒頭には行事暦があり、四月のところに「中のむまの日御けい」とある。

「みあれ」は、そのなかに含まれた形になっている。

「中のむまの日御けい」は中の午の日の御禊で、

摂末社御掃除、御禊・本殿権殿御掃除の後、夏の神御衣(かんみそ)の献進をおこなう。

そして、その夜に「みあれ」が行われる。(文献6)

『嘉元年中行事』は『日本祭礼行事集成』(文献1)に掲載されているが、解説がないため分かりづらい。

そこで筆者が注解を行ったものを、本論文の付録1として添付した。

下記の「嘉元の御阿礼次第の要約」は、その注解を要約したものである。

「嘉元の御阿礼次第」は、短い記述であるため細かな次第が省略されている可能性がある。

このため、重要と思われる「現行の御阿礼次第」の内容を、神事のタイミングを勘案して挿入した。

<嘉元の御阿礼次第の要約>

①着座 社司等参て西を上座として座につく、

②奉幣 公幣神人参らする、又、私幣氏人進む、これを取りて二拝、又二拝、後、幣を神人に渡す、

③葵桂装着 葵給いて(葵は冠に飾る、桂は腰にさす)、但し葵には祝言有、朋輩の社司に誂えて形見に申、

④直会(御囲前) 次に神酒、御直会参る、

⑤御榊神事(垂を配る) 神人、又、御垂を配る(これを給いて十五の垂を用意す)、

現行の御阿礼次第より挿入:呪言「迎へ給ふ迎へ給ふ」

現行の御阿礼次第より挿入:消灯

⑥御榊神事(垂を付ける) 次に御榊五本まづ手をかけて巡らす、歌有、この時には社司は南に向く、

社司の末に、宣旨の局、牛車を寄せる事有、絹屋を出て猶予、

かくのごとく五本の榊一回巡らして、次の時に垂を付く、一本に三つづゝ也、

現行の御阿礼次第より挿入:呪言「移り給ふ移り給ふ」

⑦神館跡に移動 こと果てぬれば神館跡の座に寄る、この所は、昔は斎院の御所の跡也、

今は幄の屋建つ、この幄の屋の南に北向きの横座有、東を上座とす、

社務これに寄る、社司等次第につく、

⑧氏人御生所より移動 御生所より氏人多数、拍子をとり歌をうたひて出、

この時返歌の式有(秘事也)、その次第、笏を正しくして密かに声の内に、

御生所より歌ひて出、歌をいさゝかも変らずうたふ也

「これはこれはゆゝしき秘事也、今はかかる儀のあると知る社司も侍らず存知すべし」

⑨直会(神館跡) その後、矢刀禰は大机の上の盃に神酒を注ぎ、御食(おもの)を申すこと常の如し、

社務手を叩き、御飯の上を箸で少し取り分ける、

その後、大机を分ける、社司の前の大机の上に紙を置く、社司は神酒の盃の後、御飯の上を箸で紙の上に少し取り分ける、

こと果てぬれば、大机を社司自ら神前に差し出す

これは御所の儀式なるゆへか、存知すべし

⑩本宮への移動 儀式果てぬれば各々本宮の裏門より経所の北をへて楽屋の前をへて御前に参、

4 御阿礼次第の変遷

熊澤論文(文献7①)に、嘉元年間(1303~1306)から現代に至るまでの御阿礼神事次第の変遷を示す表が掲載されている。

これと『嘉元年中行事』(文献1)と『御阿礼神事』(文献2①)から、

御阿礼神事の骨格を決めてものは「葵桂装着」「直会」「榊神事」「立砂三匝」であることがわかる。

尚、「直会」には、御囲前でおこなわれるものと、神館跡でおこなわれるものがある。

「葵桂装着」は葵祭の根源であり、「直会」は神との共食である。

「榊神事」は別雷神の遷霊をおこなう御阿礼神事の本体であり、

「立砂三匝」は後に述べるように御祖神への感謝の気持ちを表すものである。

尚、②『神事次第覚書』の直会は、『嘉元年中行事』の影響のためか、御囲前の奉幣の前後に二回に分けてある。

| 表1 嘉元年間(1303~1306)から現代に至るまでの御阿礼次第の変遷 |

| 出典・年 |

順番 |

| 1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

| 御囲前 |

神館跡 |

| ①『嘉元年中行事』 1303 |

葵桂装着 |

直会 |

榊神事 |

|

直会 |

| ②『神事次第覚書』 1660 |

葵桂装着 |

直会 |

榊神事 |

立砂三匝 |

|

| ③『賀茂大神宮年中行事略次第』 1674 |

葵桂装着 |

直会 |

榊神事 |

立砂三匝 |

|

| ⑤『四月午日御禊神事次第』 1814 |

葵桂装着 |

直会 |

榊神事 |

立砂三匝 |

|

| ⑥『御阿礼神事』 1960 |

葵桂装着 |

直会 |

榊神事 |

立砂三匝 |

|

出典

①『嘉元年中行事』 嘉元年間(1303~1306)

②『神事次第覚書』 万治3年(1660) 国学院大学 座田家旧蔵書

③『賀茂大神宮年中行事略次第』 延宝2年(1674) 国学院大学 座田家旧蔵書

④『四月午日御禊神事次第』 文化11年(1814) 国学院大学 座田家旧蔵書

⑤『御阿礼神事』 座田司氏 昭和35年(1960) (文献2①)

5 御阿礼における諸問題

(1)御榊神事 「迎へ給ふ迎へ給ふ」と「移り給ふ移り給ふ」

現行の御阿礼次第において、「宮司以下祭員五員に割幣十五枚ずつを進む(「迎へ給ふ迎へ給ふ」)」、

及び「宮司御榊の枝に三箇所に割幣を結び懸く、

以下祭員四員同様割幣を三箇所に結び懸く、深秘あり(「移り給ふ移り給ふ」)」とある。

この祭りの間の唱え言について、坂本和子氏は論文(文献5②)で次のような疑問を提起している。

「後の方の榊の枝に割幣を結びながら「移り給ふ移り給ふ」と唱えるのは、

この間に神霊が榊にお憑りなさるというので理解できないことはない。

割幣を結び、更に立砂を三匝することによって榊の枝に神霊が完全に憑依すると信仰されているのだ、と考え得るからである。

しかし一方の、祭員が割幣を手にする時に「迎へ給ふ迎へ給ふ」と言うのが判然としない。

「迎へる」というのは神自身の動作ではない。祭員の所作とするのでは「給ふ」と敬語を附すことは不必要であろう。

「迎へ申す」なら問題はない。「迎へ給ふ」は祭員以外の者が神を迎えるのに対する呪言であると解けよう。

即ちこのことは「~給ふ」と祭員が敬意を表さねばならない高位の奉仕者の存在を暗示している。」

まことに重要な指摘である。ここで一番の問題は、祭員が敬意を表さねばならない高位の奉仕者は何者かということであろう。

これに関して、これを摂社・末社の神々であるとする真弓常忠氏(文献8)や熊澤栄二氏(文献7②)の説がある。

この問題を解くためには「嘉元の御阿礼次第」において呪言がどの時点でどこに向って唱えられているかが重要である。

「嘉元の御阿礼次第の要約」を見ると、「迎へ給ふ迎へ給ふ」は、

御囲の直会が終わった後の垂を配る時に唱えられていることがわかる。

この時は、祭員は御囲に面している。

私は、先の論文「御休間木の謎」で、御休間木は御祖の休まれるところと説いた。

ならば、話は簡単である。御阿礼次第において、御祖に対する降神の儀は不要であろう。

「迎へ給ふ迎へ給ふ」は、祭員が御祖に向って、そうして欲しいとの祈願の呪言である。

即ち、呪言を補足するならば、「御祖神が別雷神を迎へ給ふ迎へ給ふ」となる。

御祖はそれに答えて、「賀茂旧記」にあるごとく別雷神に降臨を懇願する。

次に消灯。この行為は御阿礼にとってきわめて重要である。暗闇は秘匿性を演出する。

御阿礼は秘儀であり、その核心の行事は暗闇の中で進められる。

この時には、祭員は南に向く。つまり御囲に背を向けるのは、別雷神の降臨を見るのを憚った禁忌である。

至高の神は見てはならないものである。

このような民俗事例を捜すことは容易であろう。

かくして、別雷神は御祖の招きに応じて人界と隔離された状態で御囲の阿礼木に降臨する。

その後、祭員は御榊に垂を結びつける。

そして、御囲の別雷神を意識しながらに「移り給ふ移り給ふ」と唱える。

この「移り給ふ」の移るは、心霊が近くにいることを暗示している。

「移り給ふ移り給ふ」は、別雷神にそうして欲しいとの祈願の呪言である。

即ち、呪言を補足するならば、「別雷神が移り給ふ移り給ふ」となる。

別雷神は至高の存在であるがゆえに、直接に語りかけることも憚られるためである。

このようにして、別雷神は御榊へと遷霊する。

御祖は祭員(氏人)の祖神であり、別雷神は御祖の崇める神であることから、こうした重層的関係が生じることがわかる。

上記の呪言は、江戸時代の古文書『賀茂社記録』のなかにも見える。(文献9)

一、御生所ニテ四月御祭之時奉幣之祝詞、今日之奉幣使ヲ其後神人御櫃持来ル時、

御櫃之中ノサキ幣ヲ取時ノ祝詞 向イ玉ヘ向ヘ玉フ。

但サキ幣五ツ入トモ七ツハカリ取(但シ割幣五ツ要ルトモ、七ツバカリ取リ)、

其後神人榊ヲ持来ル時、彼サキ幣ヲムスヒツクル(彼ノ割幣ヲ結ビ付クル)。

但一本ニ一ツ、五本ニツクル(但一本ニ一ツ、五本ニ付クル)

結ヒサマノ祝詞(結ビザマノ祝詞) 移リ玉ヘ移リ玉フ。

(・・・)は筆者の注釈

(注)上記に関する古文書の写真画像が、国立国会図書館のホームページで閲覧可能になったので該当箇所をリンクで示す。

『賀茂社記録 第2冊』 p32/62 皇太神宮尊號并御内陣秘事 賀茂清茂

著者の賀茂清茂(1678~1753)は、江戸時代中期の賀茂別雷神社社家出身の神道家・国学者である。

絶えていた賀茂社の神事の復興に尽力した人物として知られる。

現行の呪言「迎へ給ふ迎へ給ふ」が「向イ玉ヘ向ヘ玉フ」、「移り給ふ移り給ふ」が「移リ玉ヘ移リ玉フ」に対応していることがわかる。

呪言のタイミングも、御櫃からサキ幣(割幣)取り出すのは、嘉元の御阿礼次第の⑤御榊神事「垂で配る」、

榊にサキ幣(割幣)を結び付けるのは、⑥御榊神事「榊に垂を結ぶ」に相当し現行と変わっていないことがわかる。

(注)サキ幣の読み方は、「賀茂本宮八社古来相承神号秘訣」(文献7③)に従えば「サキヘイ」である。

「サキ」にあてる漢字は一般的には「割」であるが、「裂」を用いた例もある。(詳細は末尾の付録2『賀茂神社考』を参照)

(2)直会 御囲前と神館跡

表1御阿礼神事次第の変遷によれば、「嘉元の御阿礼次第」には二度の直会がある。

ここで再び「嘉元の御阿礼次第の要約」を見てみよう。

奉幣に続く葵桂装着は御阿礼の実質的な開始を告げるものである。

これにより、御休間木で休まれていた御祖は目覚める。

直会は御榊神事の前に行われるのであるから、別雷神降臨の前である。

従って、御囲前の直会は御祖神と祭員との共食である。

上賀茂神社の座田元宮司は、御囲前の直会の「つかみの御料」に関して次のように述べている。(文献2②)

「つかみの御料とは祭儀の最初に行われることより推して、柳田国男氏の説かれる所の、

氏神祭に用いられる「食い別れ」の式と同じような意味合いのものではなかろうかと思う。

その御料の極めて原始的な臭をたもっていることに興味をそそられるのである。」

まさに、宮司の鋭い直感といえよう。

一方、神館跡では、別雷神降臨の後であるから、直会は別雷神と祭員との共食である。

「嘉元の御阿礼次第」において、御囲前の直会に比べて、

神館跡の直会の記述がきわめて詳しいのは、それが別雷神の直会であるからである。

尚、⑥御榊神事「宣旨の局の参列」 ⑦神館跡に移動「この所は、昔は斎院の御所の跡也」

⑨直会(神館跡)「これは御所の儀式なるゆへか、存知すべし」については、

昔、斎院が御阿礼神事に関与したことを示すものであろう。

これは賀茂の斎院が廃止される鎌倉時代の建暦2年(1212)まで続いていたものと思われる。

嘉元年間(1303~1306)に成立した『嘉元年中行事』は、斎院のこうした関与を窺わせる貴重な古文書である。

(3)立砂三匝 御榊神事との関係

先の論文「上賀茂神社細殿 立砂の謎」で明らかにしたように、立砂は御祖の象徴として10世紀に作られたものであるから、

「立砂三匝」はそれ以後に追加されたものである。

表1によれば、「立砂三匝」が御阿礼次第の中に確認されるのは江戸時代にはいってからである。

しかしながら、「立砂三匝」が唐突に追加されるはずもなく、やはりそれ以前に氏神祭祀が行われていたと想像される。

さて、上賀茂神社の座田元宮司は、御阿礼神事の「立砂三匝」について次のように述べている。(文献10)

「賀茂の古い習慣として遷霊の場合、神道秘事としての呪文を唱ふるのは勿論であるが、

その呪文が終ればそれに引き続いて行事が行はれる。

それは五員の神人が神霊を奉遷すべき各一本の榊(阿礼木)に幣の付いたものを持って、

御阿礼所の四間四方の神籬の前に左右に盛られた立砂を三匝するのである。

その三匝中に神がその真榊(阿礼木)に遷り給ふのであるとの信仰の下に行うのであるが、

前に神職によつて遷霊行事を行ひながら、更にこの行事を行うのは、如何にも重複の嫌ひがあるやうに思はれる。

思うにこれは後者(立砂を三匝する間に神霊がその阿礼木に遷り給ふといふ観念に基づく行事である)の方が遷霊の本体であつて、

呪文は遷霊のことを神に請ひ奉る行事であると見るのが正しいのであらう。」

しかしながら前述の『嘉元年中行事』には「幣を榊に結びつける行事」のみが記載され「立砂三匝」が見当たらないことから、

「幣を榊に結びつける行事」が遷霊の本体であると考えられる。

(このことは、「立砂三匝」がなかったのではなく、「御榊神事」の重要性が「立砂三匝」よりも高いということかもしれない。)

では、「立砂三匝」は祭祀的にどのような意味を持つのであろうか?

先の論文「上賀茂神社細殿 立砂の謎」で明らかにしたように、

立砂は山城鴨の氏神である御祖(賀茂建角身命・玉依姫)を象徴するものである。

「立砂三匝」が別雷神の御榊への遷霊の後に行われることから、

「立砂三匝」は別雷神を無事に迎えたことに対する御祖神への感謝を表すものと思われる。

座田宮司が、「立砂三匝」に抱いた不思議な違和感は、隠された氏神祭祀に対する神道家の鋭い直感であろう。

(4)神館

(a)神館とは

神館の名称は様々なところで使用されている。

『後二条師通記』寛治7年(1093)4月16日条「還儀」にあるように、紫野の斎院自体が神館と呼ばれた例もある。

そのため、神館の使用目的は建物により異なるので個別に検討する必要があるが、

包括的な意味で上賀茂神社・下鴨神社と御所・斎院に関連する施設といえよう

(b) 斎王の宿泊地

酉の日の賀茂祭の夜に斎王が神館に泊まったことは様々な史料から明らかであるが、それがどこにあるかは定かではない。

神館と言えば、上賀茂神社の北の「みあれ野の神館」を指すものと一般的に思われているが、下鴨神社の興路(おきみち)にもある。

『山城名勝志』に「神館 興路在河合社西北。是神館旧跡社家町南松原村所云々。」とある。

しかしながら、『嘉元年中行事』にも記載のあるように、賀茂祭の次の日は斎王の還立である。

この様子は『枕草子』第二百三段「見るものは祭の帰(かへ)さ」にも活写されている。

このことから、斎王の宿泊地は上賀茂神社近傍に絞られる。

上賀茂神社の神館の所在について、下鴨神社禰宜の新木直人氏の論文に以下に記述がある。(文献11)

「別雷社神館は、『賀茂別雷神社古図』(図1)に『院御所』として一殿舎が描かれているが、・・・

その旧跡は本宮東北一帯、現在御阿礼神事が行われる付近の礎石がその遺跡と比定されている。」

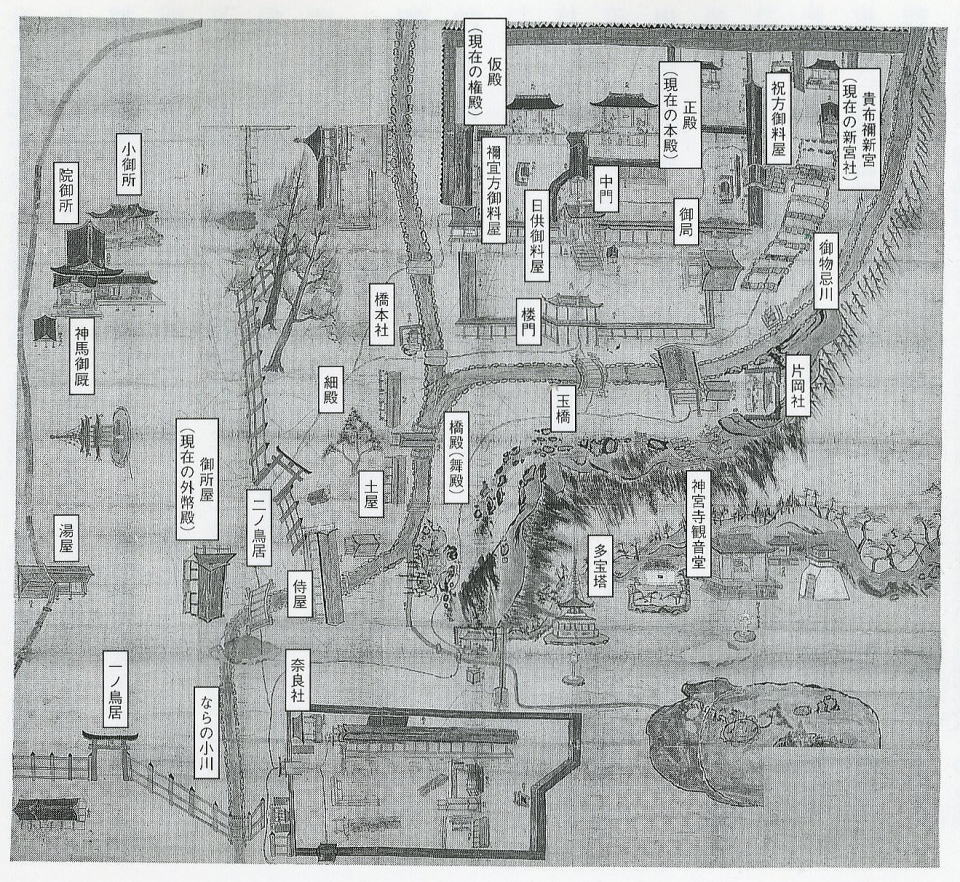

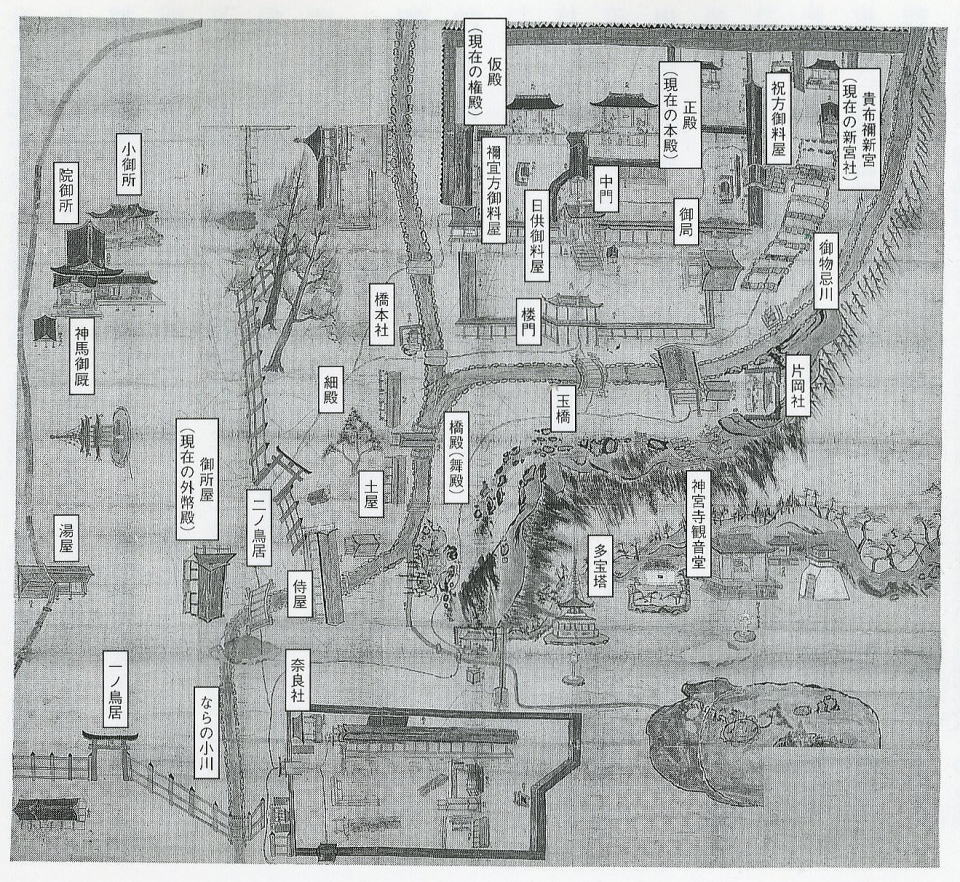

図1A 「賀茂別雷神社境内絵図」 賀茂別雷神社所蔵(推定年代:室町時代) (文献12①)

画面左中央に三つの建物が固まって見える。上から小御所、院御所、神馬御厩

二ノ鳥居の左下には御所屋(現在の外幣殿)がある。

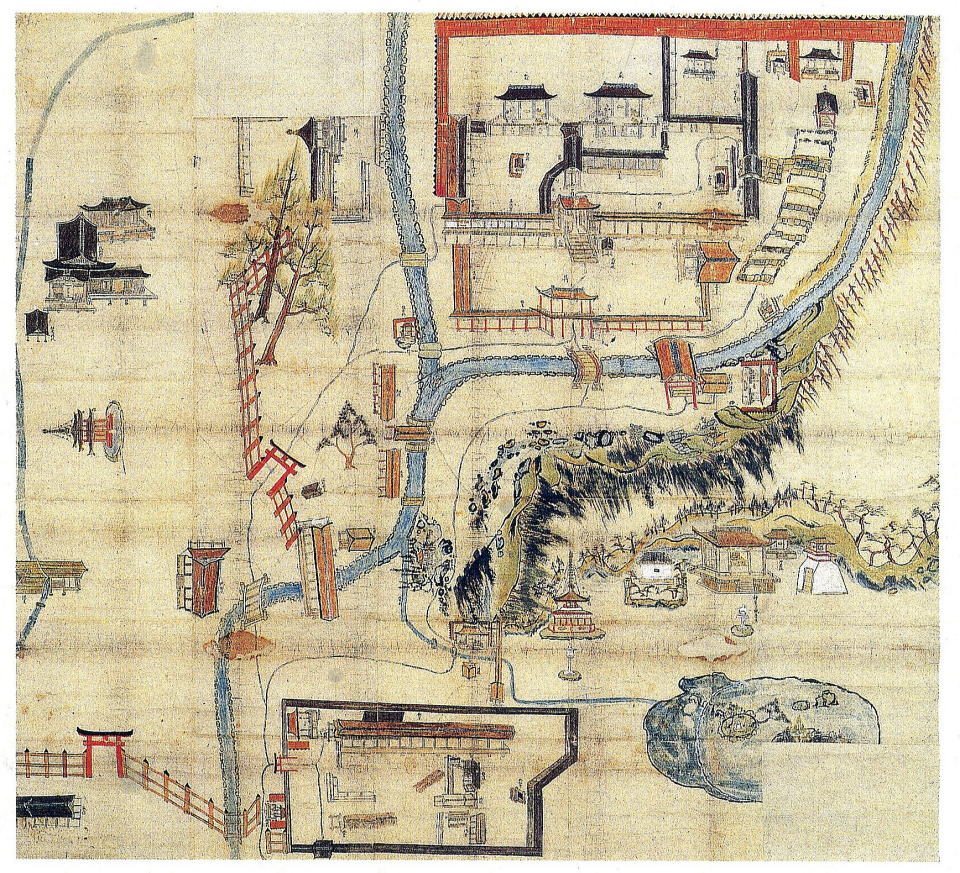

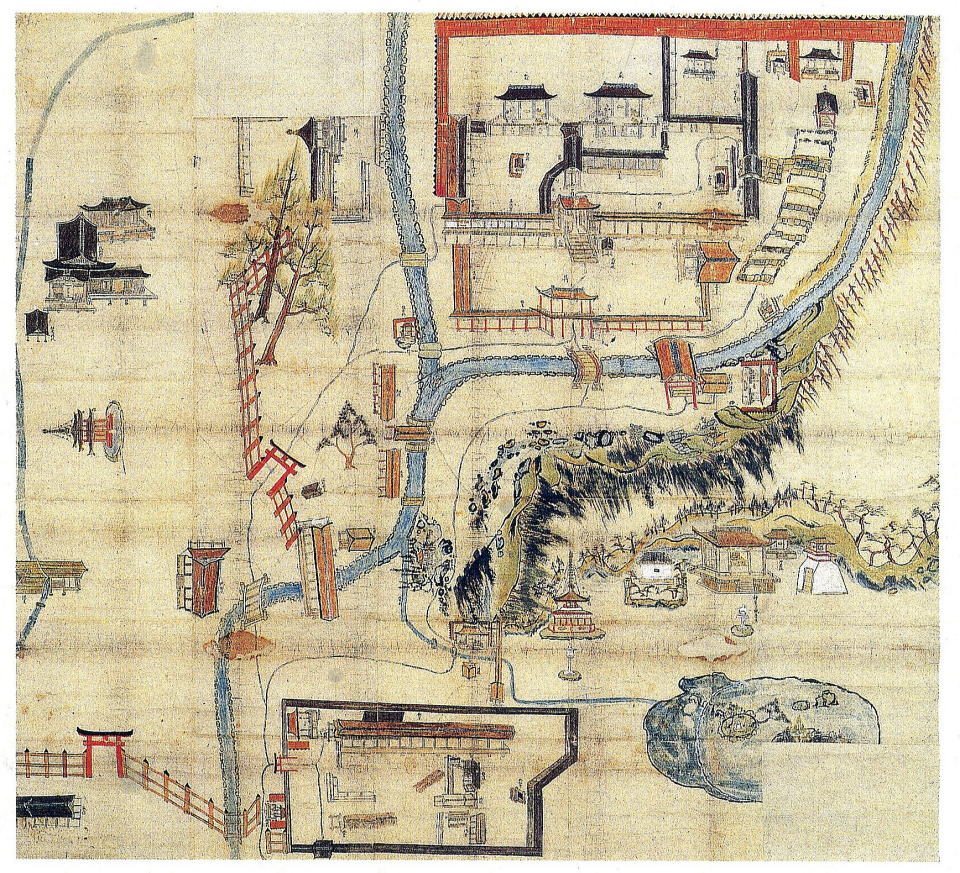

上図(図1A)は鮮明でないので彩色された原図を以下に示す。

図1B 「賀茂別雷神社境内絵図」(図1Aの彩色原図) 賀茂別雷神社所蔵(推定年代:室町時代) (文献12②)

しかし、「賀茂別雷神社境内絵図」(図1)に描かれた「院御所」は現在の上賀茂神社の西の社務所のあたりに描かれているのに対し、

その比定地とされる「みあれ野の神館跡」は本殿のかなり北で境内とは言い難い。(図4参照)

つまり、「みあれ野の神館跡」は、「院御所」とは別の施設であるというのが筆者の見解である。

また、『中右記』嘉保2年(1095)4月5日条に「今日賀茂行幸・・・着下御社御所屋・・・参上御社、着御所屋、神館、・・・」とある。

つまり「御所屋」は下社にも上社にもあり、上社の御所屋(図1参照)は神館とも呼ばれていたことがわかる。

上社の御所屋は現在の外幣殿(げへいでん)で、法皇、上皇等の行幸、摂関家の賀茂社参詣等の際に、着到殿として使用された。

そうすると、上賀茂神社近傍の神館の候補地は「みあれ野の神館」や「御所屋の神館」を含めて3ヶ所となるが、

斎王の宿泊や還立を考慮するならば上賀茂神社の西の「院御所」となろう。

平治元年(1159)から嘉応元年(1169)まで斎王であった式子内親王が、神館にて詠まれたとする有名な歌がある。

斎院に侍りける時、神館にて

忘れめやあふひを草に引き結び 仮寝の野辺のつゆのあけぼの 『新古今和歌集』夏歌

この歌は、上賀茂神社の「院御所」で詠まれた歌であることが予想される。

「野辺のつゆのあけぼの」は、みあれ野を想像して詠んだものであろう。

(c)斎王の御阿礼神事参列の可能性

座田司氏は論文「御阿礼神事」(文献2③)で、斎王の御阿礼神事への参列の可能性を述べられている。

しかしながら、『嘉元年中行事』や当時の日記等に記載された御阿礼神事は四月中の午の日である。

この日は『源氏物語』葵の巻にも登場する斎王御禊の日と重なっている。

斎王御禊の日は古くは占いで決めていたが、十世紀以降は四月中午日に固定されるようになった。

当時の日記等にも、同日は斎王御禊があり、斎王は鴨川にて禊をした後、夜遅く紫野斎院に帰るとある。(文献13①)

このことから、午の日の御阿礼神事に斎王が参列したとは考えにくい。

(d)みあれ野の神館での奉仕

前述のように御阿礼神事における斎王の奉仕は考えられないが、

『嘉元年中行事』に「御榊神事に宣旨の局が参列したとあることから、斎院関係者による「みあれの神館」での奉仕は当然考えられる。

また神館は、⑦「神館を斎院の御所」⑨「神館跡の直会を御所の儀式」と呼んでいることから、斎院に関係していたと見られる。

『賀茂社記録』の中にある賀茂清茂の記述にも、「神館ト云ハ斎院神事之時移給殿之説也」とある。(文献9)

(注)上記に関する古文書の写真画像が、国立国会図書館のホームページで閲覧可能になったので該当箇所をリンクで示す。

『賀茂社記録 第47冊』 p83/163 賀茂社本縁秘訣 賀茂清茂

神館における神事は別雷神のためのものであり、神館は別雷神の御旅所とみなすことができる。

かつて直会も行われたことから御籠をする程度の設備は整っていたであろう。

ここで御囲からの御榊が、十全な奉仕を受けられたことが推定される。

先の論文「上賀茂神社御生所 御休間木の謎」で述べた本殿の内陣に置かれた御張台も、その名残ではないだろうか。

これらから、平安時代の御阿礼神事は御旅所の神館において完結していたと推定される。(文献4)

従って後に述べるように「神幸」と「頓所仮駐」は後世に付加された神事であり、

御阿礼神事に含めるべきでないというのが筆者の考えである。

御阿礼の本源にせまるためには、失われたものを復元し、付加されたものを除去する必要がある。

それが神館であり、神幸にほかならない。

(5)神幸

(a)本宮は元遥祭殿

座田宮司は「上賀茂神社の本宮は元遥祭殿である」として次のように述べている。(文献2④)

「上社の本殿は天武天皇の六年に造営されたと称するが、それは神の常住鎮座される所謂神殿でなかった。

当時はその殿舎の前後に扉を有し、祭事の場合その双方の扉を開いて、殿内於いて祭祀を斎行した。

即ち遥祭殿の形式をとっていた。これは神山を神体山とし、

別雷神は常に神山に鎮まり給うという観念の下に祭祀が行われていた為である。

山岳を信仰の対象とする神社は大体かくの如き形式を取っていた。」

このような事例は各地に見られ、近江の三上山を御神体とする御神神社の本殿もこのような形式である。

ここで、本殿に神はどのように招来されるのだろうか?

これについて座田宮司は「当神社は全国に於いても稀に見る御霊代を奉安しない、

所謂空座法による奉斎の形式を採っている為、憑り代を奉献して神霊を迎える」として、

酉の日の本祭の前の午の日に奉献される「神御衣(かんみそ)」がこれにあたるとしている。

そして空座法は、本宮が元遥祭殿であったため完全な御霊代が奉安されていなかったことから

生じたものであろうと述べている。(文献2⑤)

ここで神霊はいずこより出入りするのであろうか。

これに関して坂本和子氏の興味深い記述がある。(文献5③)

「上賀茂神社の本殿と権殿の板床には、櫛戸(くしど)とよばれる小穴が明けられている。

櫛戸は直径一寸七分の円形で、北壁より三尺二寸三分、西壁より一尺一寸八分のところにある。

社伝には「御櫛戸者祇霊通口而有深奥秘口訣」とある。」

(b)平安時代の御阿礼日

平安時代には、申の日に御阿礼木を立てる御阿礼日と呼ばれる日があった。

御阿礼日を物語るものとして、延喜11年(911)から 永観元年(983)に生きた三十六歌仙の一人である

源順(みなもとのしたごう)の次の歌がある。

賀茂の祭の中の日、みあれ引く

わが引かむみあれにつけて祈ること なるなる鈴もまず聞こゆなり 『源順集』 源順

この歌からは、厳粛さよりも参詣の人々のざわめきが伝わってくるようである。

争うように引かれる五色の標(しめ)、ひっきりなしに鳴る鈴。

それは千年の時を越えて、幸せを願って変わらぬ人々の姿である。

「みあれを引く歌」は、以後様々の人達によって詠まれるようになる。

かの有名な西行法師の歌も残されている。

おもふことみあれの標(しめ)に引く鈴の叶はずばよも鳴らじとぞ思ふ 『山家集』 西行

治承2年(1178)成立の『長秋詠藻』のなかに前書のある次の歌がある。

賀茂の下御社にあふひつけたる人人まゐりたる所

神代よりいかに契りてみあれひくけふにあふひをかざしそめけん 藤原俊成

これから、上社のみならず下社においても「みあれ引き」があったことがわかる。

申の日はかつて山城国司が預かったことから国祭とも呼ばれ、摂関家の賀茂詣がおこなわれた。

申の日は、『神祗志料』巻六 山城国愛宕郡「賀茂別雷神社」の項に

「凡賀茂祭、四月中申酉日を用ふ。申日これを国祭といひ、又御阿礼日とも云ふ。

此祭に御阿礼木立つることあるを以て也。其酉日には勅使を差て幣及走馬を奉り、

斎王も下上社に参でて、其祭に仕奉り給ふ。」とある。

御阿礼神事は中の午の日であるが、御阿礼日はその二日後の申の日に行われた。

「みあれ引き」は上述のように上社固有の行事ではなく、国祭における上社・下社共通のものであったことが予想される。

これらから、御阿礼神事と御阿礼日は神祗的には相互に独立したものと考えることができる。

やがて、建暦2年(1212)の斎院の廃絶を契機として賀茂祭が衰退するなかで、「みあれ引き」も終焉を迎える。

管見ではあるが、「みあれ引き」を思わせる最終段階の歌として次のものが挙げられる。

みあれ引く時は来にけりけふもかもかつらの山に葵とるらん

『夫木和歌抄』収録(原典:文永6年(1269) 4月28日 『柿本影供百首』) 従二位行家卿

これらから、「みあれ引き」は『嘉元年中行事』の作られる約30年前まで続いていたことがわかる。

また、摂関家賀茂詣はそれより早く、斎院廃絶の前には中止されたと思われる。

(注)関白が参詣した最終段階の記録と思われるものとして、『玉葉』承安3年(1173)4月22日 関白基房賀茂詣が挙げられる。

『嘉元年中行事』は、貴族社会から武家社会の移行に合わせて、これまでの祭式を見直し、新しい祭式を定めたものであろう。

次に、御阿礼木がどこに立てられたかであるが、

左大臣藤原頼長の『台記別記』久寿2年(1155)4月20日の賀茂詣の記事中に

「・・・即詣上社・・・着馬場舎如下社・・・馬場立榊付鈴木綿庶人或鳴之・・・」(文献14)とある。

これから、御阿礼木が馬場に立てられたことがわかる。

一方、現行の御阿礼神事における棚尾社の御榊につては、前述の『台記別記』の詳細な記述の中に何の言及もない。

これについて、馬場の御阿礼木が庶民用に対して、棚尾社の御阿礼木が貴人用であるとの説がある。(文献2⑥)

しかし、「みあれ引き」は次第にはなく、「庶人或鳴之(庶人ある者はこれを鳴らす)」は、

貴人のやるものでないことを言外に示したものであろう。

これらから、棚尾社の御榊は後世の付加であることが推定される。

下社の場合、御阿礼木は切芝に立てられたのであろう。

(c) 神館の廃絶と神幸の始まり

神館の廃絶は、斎院制度の廃止によってもたらされたと推測される。

神館の廃絶は、平安時代の御阿礼神事の両輪のひとつを失うことであり、御阿礼神事に重大な変更をもたらした。

御囲から来て神館に留まるべき御榊は、本宮に向うしかなかったのである。

これが神幸の始まりである。

このことから、現行と同様の神幸は神館の廃止後から始められたと予想される。

それは、おそらく斎院が廃止された建暦2年(1212)以降のことであろう。

(d)嘉元の神幸

鎌倉時代の嘉元の頃(1300年頃)に神幸があったことは確かであるが、それがどのようなものであったかは定かではない。

ここでポイントとなるのは御榊の本数であろう。

『嘉元年中行事』⑥御榊神事では、御榊は五本とはっきり書いてある。

これは現行と同じである。

現行では、本宮に到着した御榊は、二手に別れ、

三本の御榊が外幣殿の南にある遥拝所(図2)に立てられ、二本の御榊が中門下の棚尾社(図3)に安置される。

|

|

図2 外幣殿の南にある遥拝所に

立てられた三本の御榊(玉垣の中) |

図3 棚尾社に安置された二本の御榊 |

図2の写真は御榊がどこにあるかよくわからないが、玉垣(木柵)の中に、図3の御榊と同じものが3本立てかけてある。

これに関して、末尾の付録2『賀茂神社考』が参考になる。

この古文書は、江戸時代の葵祭を御囲に焦点をあてて記述したものとして注目される。

平安時代の申の日には、ここに「みあれ引き」の御阿礼木が立てられたと想像される。

図2の後方に写っている建物は外幣殿(げへいでん)で、かつての御所屋神館である。(図1参照)

嘉元の神幸においては、三本の御榊は平安期の「御阿礼日」の伝統に従ったものであろう。

そして、棚尾社の二本の御榊は新たに付加されたものであろう。

御囲からの御霊は神幸により中門下の棚尾社に到着した後、本殿の御張台の依代に遷霊すると見なしたのであろう。

御榊の本数は御阿礼神事の⑫社務五官に対応しているとみられ、その内訳は、

「御阿礼日」の祭祀が先行していることから三本が神主・禰宜・祝、二本が権禰宜・権祝と推測される。

つまり、嘉元の神幸は現行とほぼ同じと推定される。

(6)神送り 御籠と山駆

神送りについて、土橋誠氏は葵祭の解説の中で次のように述べている。(文献13②)

「朝廷側の賀茂祭は還立の儀、解陣の儀をもって終了を告げるが、

神社側の賀茂祭については神の還幸にあたる部分がないため、まだ終了していないと考えられている。

平安時代のこの部分については、史料が無く全く不明である。」

言われてみればその通りであるが、一つの手がかりがある。

それは、本殿の撤饌、閉扉を間に挟んだ二つの走馬である。(文献5④、15、16)

葵祭の最後、上賀茂神社では社頭の儀が終わると、勅使以下の諸役は馬場殿に移り「走馬の儀」をみる。

走馬は、神官が橋殿で祝詞を奏上することから始まる。

この時、神官は橋殿に沓のままあがり、勅使座のあたりから北西に向かい立ったまま祝詞を奏上する。

そして、全14頭が一頭ずつ第一鳥居から第二鳥居の前まで走り抜ける。

勅使退下の後、本殿の撤饌、閉扉をおこなう。(注)

これにて勅祭賀茂祭は終わる。

次に、左右馬寮からの献上馬を除いた12頭(山城鴨の馬のみ)は、

さらに社務所前から北上して、丸山南麓の御阿礼野の神館跡に集まる。

山駆は、御阿礼野で行われる。

まず初めに、旧社家(賀茂一族)の走馬奉行が、神館跡にて神山を望む北の方に向い、立ったまま祝詞を奏上する。

この間、乗尻たちは平伏する。

次に馬は、「お根々ヶ淵」と呼ばれるところまで少し下り、そこから御阿礼所まで一頭ずつ走り抜ける。

走馬が済むと、乗尻の上司が橋殿に帰参を報告して山駆は終了する。

(注)撤饌、閉扉のタイミングは文献によってすこし異なるが、ここでは座田宮司の論文(文献15)を採用した。

本宮での走馬の後の撤饌・閉扉は、本宮での神をもてなすすべての行事が終わり、神が神館に戻られたことを意味する。

これから考えると、走馬のなかで神は神館に戻られると解釈され、走馬は神送りの儀式と見なせるであろう。

山駆と本宮の走馬を比較すると、山駆がその原初をなすことは明らかである。

本宮での走馬は賀茂祭の終りに設定されていることから、

その古形である神館でも山駆の前になんらかの神事が行われたと思われる。

二つの走馬が連続して続くのは、神に別れを急がせるようでいかにも不自然である。

神館で御籠があった時代の山駆は、御籠の後、即ち戌の日の朝に行われていたと推定される。

現行の山駆は、神館が廃絶されたために、戌の日の朝に行われていた山駆が、本宮の走馬に続いて行われるようになったのだろう。

山駆においては、走馬奉行が神館跡にて神山を望む北の方に向い、立ったまま祝詞を奏上する。

これは、神の送り先を意識したものであろう。

また、本宮の走馬において神官が北西に向うのは、同様に神の送り先である神館を意識しているのであろう。

神官が橋殿に沓のままあがり、立ったまま祝詞を奏上する特異とも思える神事は、

神館での原初の神事をそのまま本宮に適用したからと思われる。

(7)神山・御囲・神館

御生所とは、神が顕現するところであり、その原初は神山山頂の磐座である。

御囲は、祭の盛大化や合理化等の理由で、それが麓に移動したものである。

御旅所とは、顕現した神が神幸により一時的に遷座されるところである。

前述のように、神館は御旅所である。

図4 神山・御囲・神館・本宮(上賀茂神社)・丸山の位置(文献11より推定)

神山山頂から本宮 2150m 神山山頂から御囲 1509m

御囲から神館跡 176m 神館跡から本宮 541m

御阿礼神事は降臨石のある神山山頂で行われた後、御旅所である神館に移動する。

降臨された神は、ここで歓待を受けられるのだろう。

ここで、御囲の記述が抜けているのは、御囲が御阿礼神事の時のみの仮設物だからと考えられる。

原初は、神山山頂の御榊は御旅所(神館)まで捧持され、そこで奉仕を受けられたと思われる。

これが元々の神幸(みゆき)の姿であろう。

そして、祭が終われば神山に帰られたのであろう。

御囲は、前述のように神山山頂の祭祀を模擬したものである。

当初、御囲は神山の麓に設けられたであろう。

座田宮司は、この地を神山の南麓に東西に伸びる台地、神原(しんばら)としている。(文献1②)

その後、御囲は現在の丸山の麓に移動した。

現在、御囲と神館の距離が接近しているのは、こうした事情によるものであろう。

尚、丸山が「神山」との説(文献17)があるが、

これは、中世以降、御囲が丸山の麓にあったために丸山が神体山化したものであろう。

丸山に磐座はないし、現在のところ祭祀の遺物も発見されていない。

6 まとめ

(1)御阿礼・山駆における重層的祭祀構造

『嘉元年中行事』(1300年頃)から窺える御阿礼・山駆(神館から御囲)の祭祀は、別雷神と御祖神との重層的祭祀である。

氏人は祖神として御祖を崇め、御祖は天神として別雷神を奉祭する。

このため、御祖は氏人と別雷神の仲介者としてふるまう。

御祖は氏人にとり血で繋がった親しき存在(氏神)であるのに対し、別雷神は御祖の奉斎する至高の存在である。

これを神祗の面からみれば、地祗と天神となろう。

平安期には直会や神送り等の斎院が係わる神事が行なわれたことが予想される。

平安期の御阿礼の祭祀は、別雷神の御旅所である神館をもって完結していたと推定される。

斎院のあった時代の御阿礼・山駆の祭祀構造を、御祖と別雷神に別けて次第によって示せば表2のようになる。

表2 御阿礼・山駆における重層的祭祀構造

斎院のあった時代(810~1212年) |

| 祭場 |

御祖神(氏神) |

別雷神(天神) |

| 御囲 |

御囲前での直会(つかみの御料) |

|

御榊神事(割幣を給ふ)

祭員から御祖神への祈願の呪言

(御祖神が別雷神を)

「迎へ給ふ迎へ給ふ」 |

|

| 消 灯 |

| |

御榊神事(割幣を結び懸く)

祭員から別雷神への祈願の呪言

(別雷神が)

「移り給ふ移り給ふ」 |

| 立砂三匝(御祖神への感謝) |

|

神館

(御旅所) |

|

神館跡での直会(別雷神との再会) |

| 本宮 |

↓

賀茂祭(酉の日)

↓ |

神館

(御旅所) |

|

御籠 |

| 山駆(別雷神の神送り)(戌の日) |

(2)神館と斎院

①神館は『嘉元年中行事』に「昔は斎院の御所の跡也」とあり、斎院の関係する祭祀施設と思われる。

②斎王は賀茂祭(酉の日)の夜に宿泊したが、それは「みあれ野の神館」でなく、

賀茂社古図に描かれた上賀茂神社の西の「院御所」と推定される。

③御阿礼神事への斎王の列席はないと推測されるが、斎院関係者の列席はあった。

『嘉元年中行事』に、宣旨の局列席の記述がある。

(3)神幸の始まり

平安時代には神館が建っており、現行の神館跡から本宮へ御榊の移動である「神幸」はなかった。

御阿礼神事の二日後に、御阿礼木が本宮の馬場に立てられる御阿礼日(国祭)があった。

そこで人々は「みあれ」を引いて幸せを願った。

藤原俊成の『長秋詠藻』によれば、上社だけでなく下社にも「みあれ引き」があったことがわかる。

鎌倉時代の建暦2年(1212)の斎院制度の廃絶を契機とする賀茂祭の衰退に伴い、神館や御阿礼日(みあれ引き)もなくなった。

この時に、御囲の御榊は、神館を経由して本宮の馬場と棚尾社に移動した。

馬場の榊は御阿礼日の伝統に従ったもの、棚尾社の榊は神幸の理念を具体化したものである。

そしてこれが、「神幸」の始まりとなった。

(4)御霊の移動

斎院のあった時代の御霊の御囲・神館・本殿間の移動をまとめて示せば下図のようになる。

| 図5 御霊の移動(御囲・神館・本殿) |

| 御 囲 |

|

神 館 |

|

本 殿 |

| →御榊の移動(御阿礼神事)→ |

→空座法(神御衣)→ |

| |

|

| ←山駆(神館)← |

←走馬(本宮)← |

| |

|

(注)御囲は御生所で、神館は御旅所である。

<お願い>

御阿礼神事は斎院制度の廃絶によって大きく変貌しており、

御阿礼の解明のために神館跡の発掘調査を関係各位にお願いいたします。

参考文献

1 『嘉元年中行事』嘉元年間(1303~1306) (『日本祭礼行事集成』第3巻 p118~119 平凡社1970 所収)

2 「御阿礼神事」 座田司氏(さいだもりうじ)

(『神道史研究』第8巻2号 p2~30 ①p19~22 ②p26 ③p9 ④p15~16 ⑤p28 ⑥p18 1960 所収)

3 「上賀茂神社細殿 立砂の謎」 江頭務 (『イワクラ学会会報』23号 2011 所収)

4 「上賀茂神社御生所 御休間木の謎」 江頭務 (『イワクラ学会会報』24号 2012 所収)

5 「賀茂社御阿礼祭の構造」 坂本和子

(『国学院大学大学院紀要』3号 p89~124 ①p98~99 ②p102 ③p121~122 ④p117~121 1971 所収)

6 『上賀茂神社』p114~118 建内光儀(たけうちみつよし)学生社 2003

7 「祭祀の場所と構造 御阿礼神事における祭員の奉仕を中心にして」 ①p270 ②p271~273 ③p272

熊澤栄二 日本建築学会計画系論文集 第521号 1999

8 「御阿礼考」 真弓常忠(『皇學館大學紀要』第14号 p27~32 1976 所収)

9 『賀茂社関係古伝集成』大間茂 所功(ところいさお) (『京都産業大学日本文化研究所紀要』第6号 別冊付録 p42~43 2001)

「賀茂社記録」賀茂清茂ら は、国会図書館にその写本がある。

10 『賀茂社祭神考』座田司氏 p97 神道史学会 1972

11 「鴨社神館の所在」新木直人(『古代文化』43-7 p39 第7図 1991 所収)

12 『賀茂社』 ①p104 ②p74 (上賀茂神社所蔵) 淡交社2004

13 『京の葵祭展』 ①p151 ②p153 土橋誠 京都文化博物館 2003

14 『史料大観 台記別記』巻八 p233~241 哲学書院1898

15 「勅祭賀茂祭(二)」座田司氏(さいだもりうじ) (『神道史研究』第9巻2号 p29 1988 所収)

16 『京都の三大祭』所功(ところいさお)p109~111 角川書店1996

17 「神山小考」大間茂(『神道史研究』第34巻2号 p45 1986 所収)

関連論文

上賀茂神社細殿 立砂の謎

上賀茂神社御生所 御休間木の謎

下鴨神社 平安時代の御生神事<御蔭山の磐座祭祀>

下鴨神社の上賀茂神社からの分社<引き裂かれた神々>

『河海抄』から読み解く 源氏物語の「みあれ詣」

「上賀茂神社嘉元年中行事 御阿礼の祭祀構造の諸問題」

付録1 『嘉元年中行事』みあれの次第 注釈

1『嘉元年中行事』みあれの次第 原文(文献1)

みあれの次第 社司等参て西を上としてざにつく、

おほやけへい神人まいらする、又私へい氏人進、これをとりて二はい、又二はい、後へいを神人にわたす、

あふひ給て(あふひはかぶりにかざす、かつらはこしにさす)、たゞしあふひには祝言有、ほうばいの社司にあつらへてかたみに申、

つぎにみわ御なうらひまいる、

神人又御しでをくばる(これを給て十五のしてをようゐす)、

つぎに御さかき五本まづ手をかけてめぐらす、歌有、この時には社司は南にむく、

社司のすゑにせんじのつぼね車をたつる事有、きぬを出、さぶらひぐす、

かくのごとく五本のさかき一ペんめぐらしてつぎのたびしでをつく、一本に三づゝ也、ことはてぬれば神だちのざによる、

この所はむかしはさ院の御所のあと也、いまはあくのやたつ、

このあくのやのみなみに北むきのよこざ有、東を上とす、社務これによる、社司等次第につく、

みあれより氏人あまたひやうしをとり歌をうたひて出、この時返歌のしき有(朱書:ひじ也)、

其次第しやくをたゞしくしてひそかにこゑの内ニ、みあれよりうたひて出歌をいさゝかもかはらずうたふ也

朱書:「これはこれはゆゝしきひじ也、いまはかかるぎのあるとしる社司も侍らず存知すべし」

其後やとねおほづくえにみわをそゝぎ、をもの申、つねのごとし、社務手をたゝきはしをたつ、

其後おほづくえわく、社司のまへにかみををく、みわのさかづき下、はしをたつ、ことはてぬればまへの物身つからいだす

これは御所のぎしきなるゆへ歟、存知すべし

ざしきはてぬればをのをの宮しりより経所の北をへてがくやのまへをへて御前に参、

らんじやうをそうし、祝御とをひらきまいらする事つねのごとし、

社務参て(朱書:まつ少八あしつかまつる)、あふひかつらまいりぬれば(朱書:まつりまでは少八あし御まへにをく)、

社司等社々へまいる、社務五官祝言のやによて、そのしきつねのごとし、

御祝言はてぬれば祝計参て御じやうさしまいらする(朱書:祝言のやよりすぐに)、

社司等めぐりてそりはしをへてろう門中にざす、

ばんをゝきあふひをすゑて人々給べし、御前のあふひ氏人等社司へまいらする(あふひをばかぶりにかざしかつらをばこしにさす)、

参けいの人々にあふひまいりぬれば社司等退出、以上

一、社務の家子社司二人計とゞまりて中門の御ぢやうかく、存知すべし

2 みあれの次第 注釈

①着座

社司等参て西を上としてざ(座)につく、

通釈 社司等参て西を上座として座につく、

注釈 祭員五員が北を向いて御囲を拝するが、この時、西が上座となる。

②奉幣

おほやけへい(公幣)神人まい(参)らする、又私へい(私幣)氏人進、これをと(取)りて二はい(二拝)、又二はい(二拝)、

後へい(幣)を神人にわた(渡)す、

通釈 公幣神人参らする、又、私幣氏人進む、これを取りて二拝、又二拝、後、幣を神人に渡す、

注釈 公幣が神人、私幣が氏人と役割が分担されていることがわかる。

現行では、宮司以下祭員五員が公幣を上、私幣を下に重ねて奉幣する。

神人(じにん)は、神社の祭礼や供御(くご)を通じて奉仕する義務をおびた集団で、

その奉仕の代償としてさまざまな保護や特権が与えられた。

③葵桂装着

あふひ(葵)給て(あふひ(葵)はかぶり(冠)にかざす、かつら(桂)はこし(腰)にさす)、たゞ(但)しあふひ(葵)には祝言有、

ほうばい(朋輩)の社司にあつら(誂)へてかたみ(形見)に申、

通釈 葵給いて(葵は冠に飾る、桂は腰にさす)、但し葵には祝言有、朋輩の社司に誂えて形見に申、

注釈 「かざす」は插頭(かざし)の動詞形。ここでは冠に葵を飾ること。

「こし」は現行の姿から想像して巾子(こじ)とも考えられるが、

末尾の付録『賀茂神社考』や寛政5年(1793)の紀行『思出草』(文献2)の記述から、「腰にさす」と解釈した。

④直会(御囲前)

つぎにみわ(神酒)御なうらひまいる(御直会参る)、

通釈 次に神酒、御直会参る、

⑤御榊神事 垂を配る

神人又御しで(垂)をくば(配)る(これを給て十五のして(垂)をようゐ(用意)す)、

通釈 神人、又、御垂を配る(これを給いて十五の垂を用意す)、

⑥御榊神事 垂を付ける

つぎ(次)に御さかき(榊)五本まづ手をかけてめぐ(巡)らす、歌有、この時には社司は南にむ(向)く、

社司のすゑ(末)にせんじのつぼね(宣旨の局)車をた(立)つる事有、きぬ(絹)を出、さぶらひぐす(侍具す)、

かくのごとく五本のさかき(榊)一ペんめぐ(巡)らしてつぎ(次)のたび(度)しで(垂)をつ(付)く、一本に三づゝ也、

通釈 次に御榊五本まづ手をかけて巡らす、歌有、この時には社司は南に向く、

社司の末に、宣旨の局、牛車を寄せる事有、絹屋を出て猶予、

かくのごとく五本の榊一回巡らして、次の時に垂を付く、一本に三つづゝ也、

語釈 「巡らす」は(御榊を)回転させること。

「社司は南に向く」は御囲に背を向けること。

これは、御囲に降臨する神の姿を見てはならないとする禁忌と思われる。

貴いものを見てはならぬとする民俗事例は多数ある。

「宣旨の局」は勅命の趣旨を述べ伝える女官。斎院廃絶後なので、朝廷より遣わされたものであろう。

「宣旨の局」の参列は注目される。また、「宣旨の局」の参列は必ずしも必要というわけではないこともわかる。

『枕草子』第百八十一段に「みあれの宣旨」が登場する。(文献3)

「車を立つる」は牛車を置くこと。

「きぬ(絹)」は、絹屋(きぬや)の略と思われる。絹屋は、絹の幕を四方と上に張った仮屋。

「さぶらひぐす(侍具す)」は、神事に備えてひかえることであろう。

「つぎ(次)のたび(度)」は、次の時の意か?

⑦神館跡に移動

ことは(果)てぬれば神だち(神館)のざ(座)によ(寄)る、この所はむかし(昔)はさ院(斎院)の御所のあと(跡)也、

いま(今)はあくのや(幄の屋)た(建)つ、このあくのや(幄の屋)のみなみ(南)に北む(向)きのよこざ(横座)有、

東を上とす、社務これによ(寄)る、社司等次第につく、

通釈 こと果てぬれば神館跡の座に寄る、この所は、昔は斎院の御所の跡也、今は幄の屋建つ、

この幄の屋の南に北向きの横座有、東を上座とす、社務これに寄る、社司等次第につく、

語釈 「神館」現行の御阿礼神事における祭場の配置は、

丸山南麓の御囲から礎石の残る神館跡まで176m、神館跡から本宮まで541m(文献4、5)

神館は紫野斎院に関係する施設で、御所とも呼ばれる。紫野斎院も神館と呼ばれていたことがある。

上賀茂神社と下鴨神社の近くには、神館の候補地が何ヶ所かある。(文献5)

「幄の屋」は、神事や朝廷の行事などの際に、庭に設ける仮屋。柱を立て、棟をわたし、屋根と周囲に幕を張る。

北にある「幄の屋」に向かって神事を行う。

⑧氏人御生所より移動

みあれ(御生)より氏人あまた(数多)ひやうし(拍子)をとり歌をうたひて出、この時返歌のしき(式)有(朱書:ひじ(秘事)也)、

其次第しやく(笏)をたゞ(正)しくしてひそ(密)かにこゑ(声)の内ニ、

みあれ(御生)よりうた(歌)ひて出歌をいさゝかもかは(変)らずうたふ也

朱書「これはこれはゆゝしきひじ(秘事)也、いま(今)はかかるぎ(儀)のあるとし(知)る社司も侍らず存知すべし」

通釈 御生所より氏人多数、拍子をとり歌をうたひて出、この時返歌の式有(秘事也)、

その次第、笏を正しくして密かに声の内に、御生所より歌ひて出、歌をいさゝかも変らずうたふ也

「これはこれはゆゝしき秘事也、今はかかる儀のあると知る社司も侍らず存知すべし」

⑨直会(神館跡)

其後やとね(矢刀禰)おほづくえ(大机)にみわ(神酒)をそゝ(注)ぎ、をもの(御食)申、つねのごとし(常の如し)、

社務手をたゝ(叩)きはしをたつ(箸を立つ)、

其後おほづくえ(大机)わ(分)く、社司のまへ(前)にかみ(紙)をを(置)く、みわ(神酒)のさかづき(盃)下、はしをたつ(箸を立つ)、

ことは(果)てぬればまへ(前)の物身つからいだす(自ら出す)

これは御所のぎしき(儀式)なるゆへ歟、存知すべし

通釈 その後、矢刀禰は大机の上の盃に神酒を注ぎ、御食(おもの)を申すこと常の如し、

社務手を叩き、御飯の上を箸で少し取り分ける、

その後、大机を分ける、社司の前の机の上に紙を置く、

社司は神酒の盃の後、御飯の上を箸で紙の上に少し取り分ける、

こと果てぬれば、机を社司自ら神前に差し出す

これは御所の儀式なるゆへか、存知すべし

語釈 刀禰は、賀茂別雷神社の下級神職のことであるが、近年では旧神領の氏子が勤めるとのことである。

尚、矢刀禰の「矢」は、丹塗矢からきたとの坂本和子氏の説がある。(文献6)

文献7によれば「をもの」は御食(おもの)と表記される。

現行の神事では、飛魚を焼いてほぐしたものとワカメをあぶって粉にしたものをまぜた熟飯が供される。(文献8①)

文献9①によれば「箸を立つ」は、「中古は、御佐波(おさは)を取ると云ふ。

今は佐波土器とて之有。御飯の上を少し取り入る。

是を御箸立ると謂取御箸、御飯之上、少土器取入、是ヲ御箸立ルト云」とある。

また文献9②には「立つ」は「発つ」とも表記されていることから、直会における神との共食の開始とも受け取れる。

「大机を分ける」は、今まで大机として固めて置いていた複数の小机を元に戻したのであろう。

文中「前の物身つからいだす」は難解で自信がないが、ここでは「前の物」とは社司の前にある物、即ち机、

「身つから」は自ら、「いだす」は差し出すと解釈した。

「これは御所のぎしき(儀式)なるゆへ歟、存知すべし」ついては、上賀茂神社の宮司である建内光儀氏の著書(文献10)中に

「昔はこの日、斎王が御阿礼所前の神館に伺候せられ、神主以下の諸員が祭儀を奉仕した」とある。

実は、十世紀以降、御阿礼神事のある午の日は斎王御禊と重なっており、斎王の参列は難しいと思われるが、

⑥御榊神事「宣旨の局の参列」⑦「神館を斎院の御所と呼んでいる」ことから推して斎院との強いかかわりは明らかであろう。

⑩本宮への移動

ざしき(儀式)は(果)てぬればをのをの(各々)宮しり(宮尻)より経所の北をへてがくや(楽屋)のまへ(前)をへて御前に参、

通釈 儀式果てぬれば各々本宮の裏門より経所の北をへて楽屋の前をへて御前に参、

語釈 「ざしき」は「ぎしき(儀式)」の誤りであろうか。

⑪本宮 開扉

らんじやう(乱声)をそう(奏)し、祝御と(戸)をひらきまいらする(開き参らする)事つねのごとし(常の如し)、

通釈 乱声を奏し、祝(はふり)御戸を開き参らする事常の如し、

⑫本宮の儀

社務参て(朱書:まつ少八あし(小八脚)つかまつ(仕)る)、

あふひかつら(葵桂)まい(参)りぬれば(朱書:まつり(祭)までは少八あし(小八脚)御まへ(前)にを(置)く)、

社司等社々へまい(参)る、社務五官祝言のや(屋)によ(寄)て、そのしき(式)つねのごとし(常の如し)、

通釈 社務参て(まず小八脚仕る)、葵桂参りぬれば(祭までは小八脚を神前に置く)、社司等社々へ参る、

社務五官、祝言の屋に寄りて、その式常の如し、

語釈 「八脚」は、両側に各四本の脚がある机。大と小がある。

「社務五官」は、本社の神主、禰宜、祝、権禰宜、権祝を指す。(文献8②)

「祝言の屋」とは現在の「祝詞舎」であろう。

⑬本宮 閉扉

御祝言は(果)てぬれば祝計参て御じやう(錠)さ(鎖)しまい(参)らする(朱書:祝言のや(屋)よりすぐに)、

通釈 御祝言果てぬれば祝(はふり)計(はからい)参て御錠鎖し参らする(祝言の屋よりすぐに)、

⑭本宮 楼門への移動

社司等めぐ(巡)りてそりはし(反り橋)をへてろう門(楼門)中にざ(座)す、

通釈 社司等巡りて反り橋をへて楼門中に座す、

⑮本宮 葵を参詣人に給う

ばん(盤)をゝ(置)きあふひ(葵)をす(据)ゑて人々給べし、御前のあふひ(葵)氏人等社司へまい(参)らする

(あふひ(葵)をばかぶり(冠)にかざしかつら(桂)をばこし(腰)にさす)、

参けい(詣)の人々にあふひ(葵)まい(参)りぬれば社司等退出、以上

通釈 御台盤に葵を置いて人々に給ふべし、御前の葵を氏人等社司へ参らする(葵をば冠に飾る、桂をば腰にさす)、

参詣の人々に葵参りぬれば社司等退出、 以上

⑯注記

一、社務の家子社司二人計とゞ(留)まりて中門の御ぢやう(錠)か(掛)く、存知すべし

通釈 一、社務の家子と社司二人は、計(はからい)留まりて中門の御錠をかける、存知すべし

3 みあれの次第 全釈

①着座 社司等参て西を上座として座につく、

②奉幣 公幣神人参らする、又、私幣氏人進む、これを取りて二拝、又二拝、後、幣を神人に渡す、

③葵桂装着 葵給いて(葵は冠に飾る、桂は腰にさす)、但し葵には祝言有、朋輩の社司に誂えて形見に申、

④直会(御囲前) 次に神酒、御直会参る、

⑤御榊神事(垂を配る) 神人、又、御垂を配る(これを給いて十五の垂を用意す)、

⑥御榊神事(垂を付ける) 次に御榊五本まづ手をかけて巡らす、歌有、この時には社司は南に向く、

社司の末に、宣旨の局、牛車を寄せる事有、絹屋を出て猶予、

かくのごとく五本の榊一回巡らして、次の時に垂を付く、一本に三つづゝ也、

⑦神館跡に移動 こと果てぬれば神館跡の座に寄る、この所は、昔は斎院の御所の跡也、今は幄の屋建つ、

この幄の屋の南に北向きの横座有、東を上座とす、社務これに寄る、社司等次第につく、

⑧氏人御生所より移動 御生所より氏人多数、拍子をとり歌をうたひて出、この時返歌の式有(秘事也)、

その次第、笏を正しくして密かに声の内に、御生所より歌ひて出、歌をいさゝかも変らずうたふ也

「これはこれはゆゝしき秘事也、今はかかる儀のあると知る社司も侍らず存知すべし」

⑨直会(神館跡) その後、矢刀禰は大机の上の盃に神酒を注ぎ、御食(おもの)を申すこと常の如し、

社務手を叩き、御飯の上を箸で少し取り分ける、

その後、大机を分ける、社司の前の机の上に紙を置く、社司は神酒の盃の後、御飯の上を箸で紙の上に少し取り分ける、

こと果てぬれば、机を社司自ら神前に差し出す

これは御所の儀式なるゆへか、存知すべし

⑩本宮への移動 儀式果てぬれば各々本宮の裏門より経所の北をへて楽屋の前をへて御前に参、

⑪本宮(開扉) 乱声を奏し、祝(はふり)御戸を開き参らする事常の如し、

⑫本宮の儀 社務参て(まず小八脚仕る)、葵桂参りぬれば(祭までは小八脚を神前に置く)、社司等社々へ参る、

社務五官、祝言の屋に寄りて、その式常の如し、

⑬本宮(閉扉) 御祝言果てぬれば祝(はふり)計(はからい)参て御錠鎖し参らする(祝言の屋よりすぐに)、

⑭本宮(楼門への移動) 社司等巡りて反り橋をへて楼門中に座す、

⑮本宮(葵を参詣人に給う) 御台盤に葵を置いて人々に給ふべし、

御前の葵を氏人等社司へ参らする(葵をば冠に飾る、桂をば腰にさす)、

参詣の人々に葵参りぬれば社司等退出、以上

⑯注記 一、社務の家子と社司二人は、計(はからい)留まりて中門の御錠をかける、存知すべし

参考文献

1 『嘉元年中行事』 嘉元年間(1303~1306) (『日本祭礼行事集成』第3巻 p118~119 平凡社1970 所収)

2 『思出草』 津村淙庵 寛政5年(1793) (『史料京都見聞記』第2巻 p343 法蔵館 1991 所収)

3 『枕冊子全注釈』第三巻 p382 田中重太郎 角川書店 1978

4 「上賀茂神社御生所 御休間木の謎」 江頭務 (『イワクラ学会会報』24号2012 所収)

5 「鴨社神館の所在」新木直人(『古代文化』43-7 p31~42 1991 所収)

6 「賀茂社御阿礼祭の構造」坂本和子 (『国学院大学大学院紀要』3号 p109 1971 所収)

7 『賀茂社祭神考』座田司氏 p95 神道史学会 1972

8 「御阿礼神事」座田司氏(さいだもりうじ) (『神道史研究』第8巻2号 ①p26 ②p17 1960 所収)

9 『葵祭の始原の祭り 御生神事 御蔭祭を探る』①p65,p66 ②p14 新木直人 ナカニシヤ出版 2008

10 『上賀茂神社』p117 建内光儀(たけうちみつよし) 学生社 2003

付録2 『賀茂神社考』安倍季尚編集 葵祭略式付御生所之図

上記に関する古文書の写真画像が、国立国会図書館のホームページで閲覧可能になったので該当箇所とアドレスを下記に示す。

『賀茂社記録 第91冊』p4/43 p13/43~15/43 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2540606

下記の翻訳は、旧字、略字、俗字、異体字等は現代表記に改めた。

原文をできるだけ踏襲しているが、理解しやすくするため一部意訳した。

<翻訳>

葵祭ハ四月第二酉日ナリ

但シ申酉ト読タル酉ハ不用ナリコレニヨリ去月晦日申明朔酉此酉ハ不用ナリ

朔日申二日酉此酉ハ是ヲ用ナリ

葵祭二日前未ノ日当テ祢宜祝各々預リ社々ヲ掃除シ而本宮ノ中門及東門ヲ 閉戸ス

中門トハ棚尾ノ後門也

亦神人等御生所榊ヲ以八方ヲ囲イ作リ(南面)其前ニ五尺斗リ榊五本寄掛テ置也

此囲ニ鈴ヲ付タルニヤ

西行「思フ事御生ニ掛テ引鈴ノ叶ハネハヨモ鳴シトゾ思フ」ト読ル歌アリ

今ハ鈴ナトハ無ナリ

同夜戌刻斗祢宜祝(衣冠)御生所ヘ参勤シ囲ノ南東傍ニ横畳ヲ設テ一列ス(拝揖ナシ北首西向)

神人等ハ囲ノ南面ニ集居(其所ヲ船差ト云フ也)

神人各々進ミ囲ニ寄置タル榊ヲ取テ社司之前ニ蹲ル

社司各々次ニ懐中ヨリ紙ヲ取出シ横一寸斗ニ裂取テ枝ニ附ル(是ヲ裂幣ト号ス也)

而シテ亦是ヲ囲寄置ナリ

次 葵三十二本ヲ四ツニ結合テ社司ノ冠ノ巾子ニ是ヲ差入

神人役之社司ニ御酒三献進ム

而神人六人進出シテ囲ニ寄置ル五本榊ヲ壱本ツツタテニ持チ囲ヲ前ニ列立ス

亦一人ハ拍子木ヲ撃ツ役人列ス蓋シ此役人ヲ以テ首トス、此拍子木撃事ハ先払ノ心也

神人役ハ囲ミノ左ノ方ヨリ走リテ一巡リシテ、直ニ本宮ノ方ヘ馳参ス社司各々退散

聞クトコロニヨレバ神人ハ道路ニテ微音ニテ神歌ヲ唱フナリ

或人ノ云ク神歌ニハアラズ賀茂ノ遠久カ読ル「久方ノ天ノ磐舟漕ヨセシ」ト読ル歌ナリトソ

而シテ彼榊二本ヲ棚尾社ノ左右ノ柱ニ結付ル

残リ三本ハ五所ノ屋ノ南ノ傍芝草ノ上ニ金輪ノ如ク差置テ其本ヲ紙撚ヲ以テ一束ニ結置ナリ

翌日氏人恭詣ノ法ヲ見ルニ大宮殿ノ方ヘ向テ拝其故アルニヤ

榊ヲ納ルノ法秘シテ云フ人ナシ

賀茂遠久カ読ル「久方ノ天ノ磐舟漕寄シ」ト読ル歌ヲ以テ按スルニ御生所ノ神祭ハ正シク降臨ノ法ヲ模スル祭礼ナルへシ

亦棚尾社ノ後ノ中門ヲ閉テ棚尾ニ榊ヲ立置事ハ降臨ノ時此ヲ宮地ニ定ント欲スルノ法ナルベシ

亦本宮ヘ社参ノ輩先棚尾ヲ拝シテ後本宮ヘ参レル例ハ降臨ノ時ノ其旧地ノ故ナルヘシ

申酉ノ両日御生所ニ氏人等参詣ス但シ今日ヨリ夏ノ服ニ改ムナリ

浄衣ノ輩ハ桂ノ枝ヲ腰ニ横タヘテ挟ミ葵一本ヲ頸紙ニ掛ル

白衣ノ輩ハ男女トモ葵ヲ本結ニ掛ル亦髪ヲ剃タル輩ハ耳ニ掛テ法トス

京洛ノ人ノ云ルハ御生所ハ旅所トイエドモ諸社ニ替リテ祢宜祝ノ一人モ見ズ、タダ御留守ノカタチト謂ヒタリ誠ニ然リ

当日酉ノ日黄昏ニ及ンテ本宮ノ中門ヲ開キ本宮ヘ神供ヲ献ス其時伶倫音楽ヲ奏奉ル

神供撤シテ後橋殿ニ於テ神祭ノ儀アリ(橋殿亦名舞殿)

亦細殿ノ前ニテ五人騎馬法アリ(以上皆諸人是ヲ見物ス故ニ詳ヒラカニ付記)

而騎馬之輩西辺ノ松樹ノ東傍ニ各々相揃ヒ而シテ御生所ヘ火急ニ掛入云々

聞クトコロニヨレバ御生所一町バカリ此方ノ路邊ノ東ニ御生段ト号シテ少シ高キ所アリ

此ニ一人祭文ヲ持テ居ス人アリ騎馬ノ輩此ニテ下馬シ祭文ヲ聞ク

而シテ亦火急ニ囲ノ前マテ駆入即チ馬上ニテ揖シテ下向云々

右御生所之儀式ハ賀茂ノ住人トイヘトモ役人ノ外ハ堅ク制シテ拝スル事ナラズ、況ンヤ他所ノ人ニ於テヲヤ

余、不思儀縁アリテ一年是ヲ拝是幸ヒノ甚タシキヲ以テ是ヲ詳カニ記スル所ナリ

<要点解説>

表題の著者安倍季尚は賀茂社系図にその名がある。(文献1)

系図から推定して、文化・文政時代(1804~1829)の人であろうか?

付図としての「御生所之図」は残念ながら添付されていないが、寛政三年(1791)の賀茂清足筆御囲之図と似たものか?(文献2)

葵祭は四月の第二酉日であるが、四月一日が酉の時はこれを第一とは数えない。

葵祭の二日前の未の日に御囲を作る。

御囲は八方を榊で囲うことから、御囲の形状は現在の四角ではなく円形であることが予想される。(文献2)

神事に供される五本の榊の高さは五尺で、現在のものよりかなり高く「根こじの榊」であったことも想定される。

現行では「おすず」と呼ばれる藤づるの皮で作った径四寸くらいの円座状のものを

御囲のまわりに12個(陰暦閏月のあるときは13個)取り付ける。(文献3)

西行の歌『山家集』 おもふことみあれの標(しめ)に引く鈴の叶はずばよも鳴らじとぞ思ふ

江戸時代には「みあれ引き」自体もなく、当然、阿礼木に鈴をつけることも廃されていた。

未の日の戌の刻(午後八時頃)より、御阿礼神事の開始。(「嘉元年中行事」では午の日であった)

拝揖の「揖(ゆう)」は礼をすること。

船差(船着)は天孫降臨の時に磐舟が着いたところとされる。(文献4)

裂幣(さきへい)とは、これによると紙を横に幅一寸程度に裂いた幣である。

「嘉元年中行事」では、あらかじめ垂は用意されているので、御囲の前で懐中より紙を取り出して、

紙を裂く行為はなかったと推定される。

葵を冠の巾子(こじ)に入れるさまは、平安時代末の『台記別記』にも登場する。

三献(さんこん)は、一献、二献、三献と酒肴の膳を変えて出すこと。

賀茂遠久の歌『風雅和歌集』 久方の天の磐舟漕寄せし神代の浦や今のみあれ野

五所ノ屋は「御所屋」で、今の「外幣殿」、その南の芝草は現在の東遥拝所。

「金輪ノ如ク差置テ其本ヲ紙撚ヲ以テ一束ニ結置ナリ」は、

三本の榊を交差させ、その部分を紙を撚った紐で結んで立たせたものと想像される。

浄衣の人々は桂の枝を腰に差し、葵を首にかけた紙に取り付ける。

「伶倫音楽ヲ奏奉ル」の「伶倫(れいりん)」は太古中国の黄帝に仕えた楽師の名である。

御生の段は、『山城名勝志』に斎院假殿旧跡とあることから神館跡と想定される。(文献4)

文献

1『神道体系 神社編 賀茂』 柴田実 校注 p488 1984

2「上賀茂神社御生所 御休間木の謎」 江頭務 (『イワクラ学会会報』24号 賀茂清足筆御囲之図 2012 所収)

3『上賀茂神社』 建内光儀(たけうちみつよし)p65 2003 学生社

4『山城名勝志』巻第十一 大島武好 1711

(C20111126 )

)

トップページに戻る