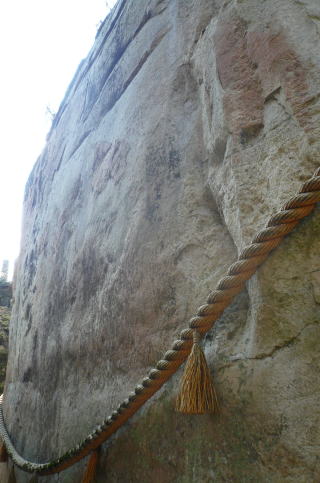

高座岩

岩の上部は、まな板のように平である。

場所:生瀬・武庫川上流(武庫川渓谷)の川中

参照文献

西宮ふるさと民話 38

高座岩と白馬

参照論文

高座岩の雨乞い

中山寺奥之院

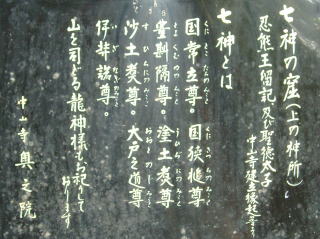

七神の窟(いわや)

(上の神所)

七神とは、古事記紳統譜の神世七代(かみよななよ)のことである。

場所:中山寺奥之院の裏山 中山山頂に向かうハイキングコースの左手に「黒八大神」の道標がある。

参照論文

神奈備山イワクラ群の進化論的考察

中山寺奥之院

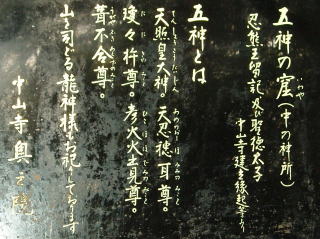

五神の窟(いわや)

(中の神所)

五神とは、古事記紳統譜の天照大御神から鵜葺草葺不合命に至る五代の神々のことである。

鵜葺草葺不合命は、神代の時代の最後の神で、初代天皇である神武天皇の父である。

つまり五神とは、神から人へのフィナーレを飾る神々で、人に最も近親感を抱かせる神々である。

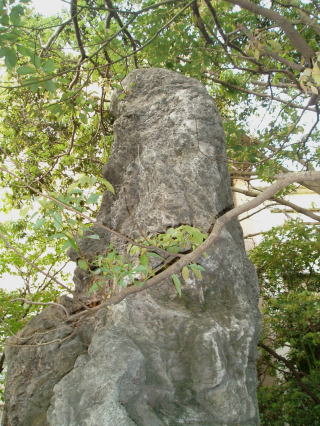

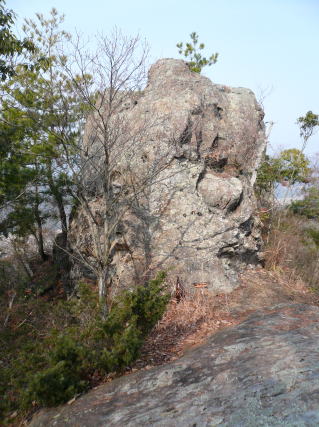

この磐座を背後から見た時、私は驚いた。

山の斜面に斜めに突きだした形が、保久良神社の三交岩の磐座にそっくりなのである。古代人の「祈りの形」なるものが、理屈抜きでひしひしと伝わってくる。これこそ、最も純化された日本人の「祈りの原点」である。

場所:中山寺奥之院の裏山 中山山頂に向かうハイキングコースの左手に「白龍大明神」の道標がある。

参照論文

神奈備山イワクラ群の進化論的考察

<参考比較写真>

保久良神社の三交岩の磐座

山の斜面に斜めに突き出した岩は、幽玄さを感じさせる。

中山寺奥之院

三神の窟(いわや)

(下の神所)

「上の神所」、「中の神所」があれば、「下の神所」があるはずである。実は、「下の神所」は、中山寺奥之院に当たる。三神とは、忍熊王とその両親の仲哀天皇・大仲媛を指す。

仲哀天皇の後の皇后は、有名な神功皇后で、応神天皇はその息子。先の皇后大仲媛の息子の忍熊皇子は、皇位継承をめぐる戦にて神功皇后に討たれた。いわば継子と実の子の争いであり、応神天皇としては後味の悪いものであった。このため、忍熊皇子の鎮魂に意を払ったわけである。奥の院(元々の中山寺)は、非業の死を遂げた忍熊王の御魂を祀るために聖徳太子により創建されたものである。

参照論文

神奈備山イワクラ群の進化論的考察

川端道春著 あさひ高速印刷 1994年刊

宝塚市立図書館蔵書0121716757

下の神所は、奥之院の本殿で「白鳥窟」と呼ばれる。日本書紀神功紀にみえる忍熊皇子の鎮魂なった巨岩を奥殿に取り込んでいる。その岩陰には忍熊王の御魂代と御両親の仲哀天皇、大仲媛の御神影を祭祀している。このため、下の神所は、「三神の窟」とも呼ばれる。

(注)上記に関して奥之院の僧侶に確認したところ、岩陰には仲哀天皇と大仲媛の一対の石像が安置されているとのことであった。

白鳥石

白鳥石は、下の白鳥塚古墳から白鳥となって飛び立った忍熊王の御魂が、この石の中に消えたとされる伝説の岩である。その時、忽然と湧き出した水が大悲水である。それは、忍熊王の涙かもしれない。

白鳥塚古墳

(石の櫃、中山寺古墳)

中山寺の説明版によると、皇后大仲媛の陵墓と伝えられる。ここから非業の死を遂げた忍熊皇子の霊が白鳥となって飛び立った白鳥伝説がある。

場所:中山寺境内、閻魔堂裏

聖徳太子がこの石の上で馬に乗り、四天王寺創立の地を求めて矢を放ったところ、矢は今の四天王寺の地に落ち、岩には馬のひづめの跡が残されと伝えられる。

場所:中山寺奥の院の裏山中腹

足跡の直径は10cm程度

(宇多天皇御自彫天神)

菅原道真を重用した宇多天皇が、自ら岩に彫ったとされる天神像である。もと磐座に仏像等を彫った例もある。

岩は三段積みで、中央の岩に彫刻がある。

場所:中山寺から奥の院に至るハイキングコースの途中。奥の院のすこし手前。

かなりわかりづらいが、この写真をじっくり見れば、文官の束帯姿の天神像が浮かび上がる。

かなり大きな岩がいくつか集まっている。

夫婦岩は有名な岩で、真偽は不明ではあるが太古の神籬との説もある。

場所:中山寺から奥之院に至るハイキングコースの途中

日向天巨立岩

阪急夙川の南にある大手前大学西宮キャンパス内に高さ5mもの立石(メンヒル)がある。このあたりは昔、宿禰(姓は不明)の古墳であったようであり、石碑や祠が立っている。

もし武内宿禰であるとするなら、神功皇后がらみの遺蹟といえるだろう。

参照サイト 日向天巨立岩

高御座山 夫婦岩

(たかみくらやま)

雄高座

(おこうざ)

場所:神戸市須磨区東白川台

参照先:

六甲山系周辺の岩石にまつわる

民話と伝承 ⑯白川の夫婦岩(高座岩)

樹木に包まれ展望はまったくない。

かなり汚く、霊水とは認めがたい。

高御座山 夫婦岩

(たかみくらやま)

雌高座

(めこうざ)

場所:神戸市須磨区東白川台

参照先:

六甲山系周辺の岩石にまつわる

民話と伝承 ⑯白川の夫婦岩(高座岩)

高尾山の電波搭を望む

雄岡山と雌岡山

(おっこさん) (めっこさん)

場所:神戸市西区神出町

場所:神戸市須磨区東白川台

雄岡山頂上

(おっこさん)

一等三角点がある雄岡山頂上は、帝釈天を祀る祠があるだけの静かな場所だ。暖かい日差しを浴びながら、のんびりと景色を眺めるのも楽しい。

場所:神戸市西区神出町

近くには、一等三角点がある。

両手ですっぽりと包めるほどの大きさである。

雌岡山

(めっこさん)

姫石神社

場所:神戸市西区神出町

(めっこさん)

にい塚

神出神社御旅処:古墳

場所:神戸市西区神出町

Google Maps:雌岡山

不動明王

磨崖仏は、聖なる岩<磐座>に刻まれることが多い。下には、太山寺川の流れの中に頂部が平らな岩が聳えている。この岩の上で、一心不乱に祈る行者の姿が目に見えるようだ。

場所:神戸市西区伊川谷町太山寺川

石の鞍

播磨鏡によれば、神宮皇后の「石の鞍」と言われる。良く見れば、右の写真は馬の側面から見た鞍に似ている。

稲荷大明社はもと「稲根明神」と呼ばれ、四本の稲香を讃えて造られたとの起源を持つ。

場所:姫路・太市(おおいち)石倉

神岩

古代この岩の上で、とんがり山を神体山とする岩上祭祀が行われたことを彷彿させる神々しい景観である。石の鞍はこの岩の里宮的な意味を持つ磐座と思われる。

場所:とんがり山の肩

神岩には三角錐の小石(30cm位)があり、「清心の三角石」と書かれた標板には、「人の心が三角石に伝わり、さらに神に伝わる。心清き人 軽くなれと願わくば女子供なりとて 持ち上がるなり これ神岩の所以である」とある。(但し、この標板は私が登った07年1月13日には見あたらなかった)

亀岩

ガイドブックの代わりとして参考にさせて貰った下記の参照サイト1にはこうある。

『山頂の西側には西蛇嵓台(多分に大台の大蛇嵓を意識した銘々で15m程の岩)があり東側にも姫路市や瀬戸内を見下ろす露岩東方台が有ります。その間にも今回新たに発見された「亀岩」があり1~2mの岩が折り重なるように稜線の下に詰まった状態で岩部が露呈しています。その甲羅の上部にとんがり山山頂部が乗っかっているようです。』

私の見解では、西に突き出した岩である西蛇嵓台こそ亀の頭ではないかと思ったのだが、いかでであろうか。

参照サイト2より

『播磨国風土記』に、「大汝命(おおなむちのみこと)と少日子根命(すくなひこねのみこと)が生野の岑からこの山を望み見て、その山には稲種を置くべきであると言った。そこで稲種を送って、この山に積んだ。山の形もまた、稲積(いなづみ)に似ている。それで、稲種山という。」とある。 稲積というのは刈った稲を積み重ねたもの。稲ワラを「つぼき(円錐形に積んだものをこう呼んでいる)」にして積むと、まさにとんがり山の形である。稲種山と神岩の稲には深い関係があると思われる。「つぼき」については、右の写真参照

場所:とんがり山(風早嶺)山頂

参照サイト1

神岩・風早嶺(とんがり山)~大黒岩~峯相山

参照サイト2

とんがり山(風早嶺)

南峰(左側):とんがり山

北峰(右側):四等三角点が設置されている。

大黒岩

大黒岩からの眺めは素晴らしい。

この岩の上で食った弁当の味は格別であった。

場所:とんがり山山頂より稜線を約20分歩いたところ。峰相山の分岐点を西にすぐ。行き止まりになっているので、帰りは分岐点まで引き返すこと。

三石神社

和田の三石

(みついし)

神功皇后が三韓征伐の帰途に立ち寄り、この三つの石を置いていったとの伝説がある。

日本書紀ゆかりの神社にしては、あまりにこじんまりした神社である。

場所:神戸市兵庫区和田岬

和田岬の田んぼの中に、三つの石が転がっていた。三韓に出兵の際、神功皇后は懐妊していたので、出産を遅らせるためこの三つの石を腰の周りに挟んで腹を冷やした。戦いの後、九州に立ち寄りこの石をとり、安産を祈ったところ皇子(後の応神天皇)が生まれた。神功皇后は、さらに和田岬に立ち寄り、この三つの石を置いて帰った。後に、三石神社ができて、妊婦は神社の境内にある小石を三つ拾って帰り、安産のお守りとした。

高御位神社

(たかみくら)

高御位山の磐座

高御位山は姫路市の西部と高砂市の北部に広がる東播磨丘陵地の最高峰で、岩一色の山容はひときわ目をひく。

江戸期の 『播磨名所図会』 には、高御位山は高御位明神の坐ます山と書かれていて、山上は名石が多く、一の門・二の門・おん丸など曲折峨々として、太古神座の遺跡があったところか、または城跡の名のようでもあると記されている。

生石(おうしこ)神社略記によれば、石の宝殿を削リ出した後の屑石を、人や動物に踏ませじと一里北に在る霊峰高御位山(播磨富士)の山頂に捨て置いたとある。

場所:高砂市

表札が立つ磐座

(おうしこ)

生石神社

石の宝殿

石の宝殿、兵庫県高砂市の生石神社(おうしこじんじゃ)に祭られている巨石建造物で、幅6.4m、高さ5.7m、奥行き7.2m、裏側に四角錐の突起があり、丁度家を横倒しにしたような形状をしている。つまり宝殿の正面は、石の宝殿の底面ということになる。底面を平滑に加工することにより修羅に載せた時の安定をはかったものと考えられる。私見ではあるが、石の宝殿は石棺と同じように、当初大和への輸送を考えていたものと考えられる。

また、石の宝殿は三方を岩に囲まれ、池に浮かんでいるように見えるため、「浮石」とも呼ばれる。この池は、晴雨に関係なく水位が変わらないと言われている。

誰がいつ何の目的で作ったものなのかは分かっていない。 生石神社の社伝によると、大穴牟遅神と少毘古那神が出雲国から播磨国に来た際に石の宮殿を造ろうとして一夜のうちに現在の形まで造ったが、途中で播磨の土着の神の反乱が起こり、宮殿造営を止めて反乱を鎮圧したと伝えられる。

『播磨国風土記』には、「形、屋の如し。長さニ丈、広さ一丈五尺、高さもかくの如し、名を大石(おおいし)といふ。伝えていへらく、聖徳の王(おおぎみ)の御世、弓削(ゆげ)の大連(おおむらじ)の造れる石なり。」とある。

弓削の大連とは、物部守屋のことである。しかし、聖徳太子の御世には、物部守屋は滅亡しているので、『播磨国風土記』の記述は信じがたい。

『石宝殿 古代史の謎を解く』の著者である間壁氏は、この地で産出する竜山石(たつやまいし)が、蘇我氏全盛の時代に古墳の石棺として大和で盛んに用いられたことから、石宝殿と蘇我氏との係わりを指摘し、645年の大化の改新により蘇我氏が滅亡したことにより工事が中止されたものと推定している。

奈良県橿原市に益田岩船という巨石があるが家に窓がある形をしていることから、両者は関連があるのではないかと言われている。

(注)生石神社の石の宝殿と、宮城県塩竈神社の塩竈、宮崎県霧島神宮の天逆鉾(あめのさかほこ)を総称して、「日本三奇」と呼ぶ。

また、石の宝殿は、他に六甲山、金剛山、葛城山がある。遺跡としては、大阪府寝屋川市打上の高良神社の近くに石の宝殿と呼ばれる横口式石槨がある。

参考文献

『ウィキペディヤ 石の宝殿』

『石宝殿 古代史の謎を解く』

間壁忠彦 間壁葭子(よしこ)著

神戸新聞総合出版センター

1996年刊

場所:高砂市

日本三奇石乃賓殿 鎮の石室(いわや)

神代の昔大穴牟遅(おおあなむち)少毘古那(すくなひこな)の二神が天津神の命を受け国土経営のため出雲の国より此の地に座し給ひし時、二神相謀り国土を鎮めるに相応しい石の宮殿を造営せんとして一夜の内に工事を進めらるるも、工事半ばなる時、阿賀の神一行の反乱を受け、そのため二神は山を下り数多(あまた)の神々を集め(当時の神詰 現在の高砂市神爪)この賊神を鎮圧して平常に還ったのであるが、夜明けとなり此の宮殿を正面に起こすことが出来なかったのである。

時に二神宣はく、たとえ此の社が未完成なりとも二神の霊はこの石に籠もり永劫に国土を鎮めんと言明せられたのである。以来此の宮殿を石乃賓殿、鎮の石室と称して居る所以である。

鎮の石室(通称、浮石) の容姿とエ程

鎮の石室は三方岩壁に囲まれた巨岩の殿営で地中に浮く横たわりたる姿である。その容姿は三間半(約7m)四方で棟丈は二丈六尺(約6m)、重量は500~700トンと言われている。

この工事に依って生じた屑石の量は又莫大であるが、この屑石を人や動物に踏ませじと一里北に在る霊峰高御位山(播磨富士)の山頂に整然と捨て置かれている。地中の水は霊水にして如何なる旱魃においても渇することなく海水の干満を表し又万病に卓効有るものと云ひ伝へられている。

(はばん)

破磐神社

われ岩

実は、「われ岩」は、破磐神社の境内にはない。破磐神社由緒書には次のようにある。

・・・(われ岩)の地は当神社より西南1.7kmの地にあって現在宮ケ谷とよばれている。

破れた大磐石は現存し、その大きさは高さ6.5m、前巾5.5m、後巾6m、奥行7.5mで、その容姿は神化を思わせ見る人をして驚嘆させるばかりである。

この山地は狭盆で祭事に煩があるので徳川初期現在地に遷座し奉った・・・

現地説明板より

破磐神社起源のわれ岩

このわれ岩は神功皇后が放たれた、第三の矢が当たって破れたと今に伝えられる破磐神社起源の大磐石(われ岩)です。

その昔、神功皇后が、三韓征討より凱旋の時、忍熊王の難がありましたので、御船を妻鹿の湊に寄せられ、三野の荘麻生山で朝敵退治を天神地祇に祈られ天に向かって矢を放たれました。

第一の矢は印南群的場にあだ矢となって落ち、第二の矢は飾磨郡安室辻井に落ちてしまいましたが第三の矢は太市郷西脇山中のこの大磐石にあたって磐石が三つに破れました。

皇后はこれは吉兆であると、大層お喜びになりこの地に矢の根を祀られ、後に仲哀天皇、応神天皇の御ニ柱を合せ祀り破磐三神として崇め奉るようになりました。

破磐神社の起源について

かみのさち吹く風弓かふら矢と

いかで岩をも通ささらめや

と詠まれています。

(みねあいやま)

峯相山千僧塚

千僧塚 説明板より

一千数百年にわたり峯相山鶏足寺の十一面観世音菩薩をはじめ、峯相山有縁無縁の諸聖霊追福の為に光明真言の秘法を修せしめ永年にわたり守護されてきた貴人の墓として祀られてきたと伝えられ、三回拝むと鼻血がでると、いわれる程の力を持つていると、されてきました。

高岡神社

『日本の神々2』白水社 p63より

飾磨郡所属の式内小社で、姫路市の西郊の蛤山の中腹に鎮座する。

社伝によれば、はじめ辛宝郷(風土記の韓宝里)新在家村の高岳(八丈岩山)にあったのを天長3年(826)に当地に遷し、社殿を創祀したという。

高岡神社本殿裏の巨岩は蛤岩または船形岩と呼ばれる磐座である。

古くこの山上で蛤(化石)を拾って長者となった者があり、蛤を拾った者は福徳を得ると言い伝える。また、岩が船に似ており、岩上にくぼみがあって水が溜り、海の干満と同時にみちひきを生ずるという。

岩は御神体として鳥居を建て、玉垣で囲んである。威風堂々とした荘厳なる磐座である。

蛤山には蛤山古墳群があり、西に夢前川を隔てて飾西東山遺跡や東山古墳群がある。

そのため、蛤岩も磐座であった可能性が極めて高い。

(はちじょうがんざん)

八丈岩山

現地案内板より

八丈岩山(標高172m)は、昔から聖なる山として因達(いたて)神山といわれ、因達神(スサノオノミコトの子)が祀られていた。

八丈岩の岩質は、約1億5千年前に海底から隆起したチャートである。

この岩の上に設置されている石柱には、「高岡神社旧跡」「天長三丙午年九月九日影向」と表記されている。

高岳神社は、古くはこの近く新在家八丈岩山の宮谷 「鳶か巣」に鎮座されていたとある。

(古宮という字が創祀地とされる)

八丈岩山の山麓には古墳が多く、奥津磐座にあたる八丈岩、大神神社にあたる宮谷 「鳶か巣」があり、三輪山のミニモデルの感がする。

抑(そもそも)當社大明神は天長三丙午九月九日 當山の頂上八疊岩にひとりの化童出現し興言して宣はく 我は是高岳の神也民家に病難災難是あらは拂ひ除くへし宜く此地に祭るへしとの給ひおはりて失玉ふ 里人あやしみ驚て一宇を造営し則安室郷の鎮守氏神と崇め奉る尤延喜式神名帳に播州飾磨郡高岳神社と有は此御神也其外神書等に顕然たり今に宮谷と云所此山に有 其後数十年を経て同郷蛤山へ遷し奉る 此山上に大石あり則船岩山といへり岩の形船に似たるによりての號なるへし 彼大石の頂上にすこしくほか成所有是行潦(にわたずみ)水也 爰(ここ)に不思議成哉大海の潮干満の時刻たがえす汐のさしひき有けり 又蛤山といへるは此山にて生る蛤を拾ひ得たる輩は福徳を得ると申傳へり是神明のゆへにや

岩神社(岩大神社)

住宅街にある小さな神社である。『兵庫県の地名Ⅱ』平凡社p510には「磐座を神体とする岩大明神」とある。

祭神は大物主神。創建年代は不詳だが、巨石信仰そのままの神社であり、古社であることには違いない。当社の裏山は木場の御前山であり、古い時代の古墳や穴居の跡も多く発見されている。縄文時代より人が居住していたと云う。(HP神奈備 磐座いこら)

夫婦岩(紅山)

小野市の「小野アルプス」西端に位置する紅山182.8mの山頂付近にある。

紅山は円錐形の岩山である。

小野市発行のハイキングコースのマップには岩倉峠の地名がある。

小野市の古墳分布図を見ると紅山の北麓に岩倉の地名があり、古墳群が広がっている。その中の2号墳は道標もあり、現在でも見学可能なようである。

磐座と古墳の親和性は高く、磐座のある山の麓に古墳が築かれる事例は三輪山をはじめとして各地にある。

岩倉地区の氏神は、『加東郡誌』によれば北山の春日神社とある。

春日神社は通称「岩倉神社」と呼ばれている。このことから、紅山の夫婦岩は春日神社の本宮的存在であったことがわかる。

『小野市史』第1巻 p186(古墳分布図)

『小野市史』第4巻 p106,107,248,249(岩倉古墳群)

『小野市史』第2巻 p374~376(来住(きしの)郷)