天文考古学(Skyscape Archaeology)

卓上型星座早見盤(南の空・星占い用の星座盤)

はじめに

通常の星座早見盤は北の空は視覚的に良好ですが、

南の空は方位線が著しく変形しているため違和感を生じます。

さらに、星空の右回転運動がリアルに表現されていません。

通常の星座早見盤は天の北極を回転の中心としていますが、

これを天の南極の置き換えると、南の空においては人が地上に立って見ているのと

同じような結果が得られます。

しかも、星座盤は持ち上げ型から卓上型となります。

残念ながら正距方位図法の対蹠地が天の北極となるため北の星空の表示はできませんが、

天の赤道近傍における二十八宿や黄道十二宮等はリアルな運行表現が楽しめます。

1 仕様

卓上型 日本標準時(JST) 北緯:35度 東経:135度

(兵庫県西脇市)

星座は赤経と赤緯がわかれば天の北極の近傍を除いて自在に入力できるが、

ここでは以前の作成済みのデータを使用する意味で二十八宿を取り上げた。

これを西洋の星占いである黄道十二宮に置き換えることも可能である。

データの取得と星座早見盤の検証は「ステラナビゲータ10」アストロアーツ、

星座盤のグラフの計算と出力はマイクロソフトのエクセルを使用した。

詳細:曾候乙墓出土漆箱二十八宿の図像解釈 参照

2 二十八宿の赤経と赤緯

表1 二十八宿の赤経と赤緯 2017年3月20日(春分)の視位置

|

星宿名

|

距星

|

赤経α

|

赤緯δ

|

|

1 角(かく)

|

αVir

|

13h26m06.9s

|

-11゚15'03"

|

|

2 亢(こう)

|

κVir

|

14h13m49.6s

|

-10゚21'13"

|

|

3 氐(てい)

|

αLib

|

14h51m50.5s

|

-16゚06'41"

|

|

4 房(ぼう)

|

πSco

|

15h59m54.0s

|

-26゚09'36"

|

|

5 心(しん)

|

σSco

|

16h22m14.3s

|

-25゚37'49"

|

|

6 尾(び)

|

μSco

|

16h53m02.3s

|

-38゚04'18"

|

|

7 箕(き)

|

γSgr

|

18h06m54.1s

|

-30゚25'10"

|

|

8 斗(と)

|

φSgr

|

18h46m42.9s

|

-26゚58'10"

|

|

9 牛(ぎゅう)

|

βCap

|

20h21m57.2s

|

-14゚43'33"

|

|

10 女(じょ)

|

εAqr

|

20h48m34.9s

|

-09゚25'57"

|

|

11 虚(きょ)

|

βAqr

|

21h32m26.3s

|

-05゚29'46"

|

|

12 危(き)

|

αAqr

|

22h06m38.4s

|

-00゚14'16"

|

|

13 室(しつ)

|

αPeg

|

23h05m35.6s

|

+15゚17'43"

|

|

14 壁(へき)

|

γPeg

|

00h14m05.8s

|

+15゚16'34"

|

|

15 奎(けい)

|

ηAnd

|

00h58m06.2s

|

+23゚30'27"

|

|

16 婁(ろう)

|

βAri

|

01h55m34.1s

|

+20゚53'19"

|

|

17 胃(い)

|

35Ari

|

02h44m26.6s

|

+27゚46'37"

|

|

18 昴(ぼう)

|

17Tau

|

03h45m52.9s

|

+24゚09'49"

|

|

19 畢(ひつ)

|

εTau

|

04h29m36.5s

|

+19゚12'52"

|

|

20 觜(し)

|

λOri

|

05h36m04.6s

|

+09゚56'27"

|

|

21 参(しん)

|

δOri

|

05h32m52.6s

|

-00゚17'32"

|

|

22 井(せい)

|

μGem

|

06h23m59.7s

|

+22゚30'04"

|

|

23 鬼(き)

|

θCnc

|

08h32m34.8s

|

+18゚02'00"

|

|

24 柳(りゅう)

|

δHya

|

08h38m34.3s

|

+05゚38'23"

|

|

25 星(せい)

|

αHya

|

09h28m26.6s

|

-08゚44'14"

|

|

26 張(ちょう)

|

υHya

|

09h52m19.2s

|

-14゚55'52"

|

|

27 翼(よく)

|

αCrt

|

11h00m38.4s

|

-18゚23'37"

|

|

28 軫(しん)

|

γCrv

|

12h16m42.6s

|

-17゚38'18"

|

(注)

・15奎宿の距星は、諸本においてはζAndであるが、ここでは『中西対照恒星図表』に従い

「ステラナビゲータ10」の通りηAndとした。

・20觜宿と21参宿の赤経は、現在では觜宿>参宿となっている。

これは歳差運動や恒星の固有運動の影響によるもので、明代のAD1200年過ぎに逆転した。

このため『中西対照恒星図表』においては、参宿の距星をζOriに変更している。

3 太陽と二十四節気の赤経

表2 毎月1日の太陽南中時における太陽の赤経

|

2017年

|

積算日

|

南中時刻

(日本標準時)

|

赤経(視赤経)

|

|

1月1日

|

1

|

12:04

|

18h47m30.9s

|

|

2月1日

|

32

|

12:14

|

20h59m48.0s

|

|

3月1日

|

60

|

12:12

|

22h48m58.7s

|

|

4月1日

|

91

|

12:04

|

00h42m43.8s

|

|

5月1日

|

121

|

11:57

|

02h34m11.6s

|

|

6月1日

|

152

|

11:58

|

04h37m07.3s

|

|

7月1日

|

182

|

12:04

|

06h41m26.9s

|

|

8月1日

|

213

|

12:06

|

08h46m10.5s

|

|

9月1日

|

244

|

12:00

|

10h42m04.4s

|

|

10月1日

|

274

|

11:50

|

12h29m59.3s

|

|

11月1日

|

305

|

11:44

|

14h26m04.9s

|

|

12月1日

|

335

|

11:49

|

16h29m45.5s

|

表3 二十四節気の太陽南中時における赤経

|

2017年

|

積算日

|

太陽

黄経

|

二十四

節気

|

南中時刻

|

赤経(視赤経)

|

|

1月5日

|

5

|

285°

|

小寒

|

12:05

|

19h05m05.2s

|

|

1月20日

|

20

|

300°

|

大寒

|

12:11

|

20h08m41.4s

|

|

2月4日

|

34

|

315°

|

立春

|

12:14

|

21h09m49.4s

|

|

2月18日

|

49

|

330°

|

雨水

|

12:14

|

22h08m19.5s

|

|

3月5日

|

64

|

345°

|

啓蟄

|

12:12

|

23h04m43.4s

|

|

3月20日

|

78

|

0°

|

春分

|

12:08

|

23h59m58.2s

|

|

4月4日

|

94

|

15°

|

清明

|

12:03

|

00h55m13.1s

|

|

4月20日

|

110

|

30°

|

穀雨

|

11:59

|

01h51m36.8s

|

|

5月5日

|

125

|

45°

|

立夏

|

11:57

|

02h50m06.8s

|

|

5月21日

|

141

|

60°

|

小满

|

11:57

|

03h51m14.6s

|

|

6月5日

|

156

|

75°

|

芒種

|

11:58

|

04h54m50.7s

|

|

6月21日

|

172

|

90°

|

夏至

|

12:02

|

05h59m57.8s

|

|

7月7日

|

188

|

105°

|

小暑

|

12:05

|

07h05m05.1s

|

|

7月23日

|

203

|

120°

|

大暑

|

12:06

|

08h08m41.3s

|

|

8月7日

|

219

|

135°

|

立秋

|

12:06

|

09h09m49.3s

|

|

8月23日

|

235

|

150°

|

処暑

|

12:03

|

10h08m19.4s

|

|

9月7日

|

250

|

165°

|

白露

|

11:58

|

11h04m43.2s

|

|

9月23日

|

266

|

180°

|

秋分

|

11:52

|

11h59m58.1s

|

|

10月8日

|

281

|

195°

|

寒露

|

11:48

|

12h55m12.9s

|

|

10月23日

|

296

|

210°

|

霜降

|

11:44

|

13h51m36.6s

|

|

11月7日

|

311

|

225°

|

立冬

|

11:44

|

14h50m06.6s

|

|

11月22日

|

326

|

240°

|

小雪

|

11:46

|

15h51m14.4s

|

|

12月7日

|

341

|

255°

|

大雪

|

11:51

|

16h54m50.5s

|

|

12月22日

|

356

|

270°

|

冬至

|

11:58

|

17h59m57.6s

|

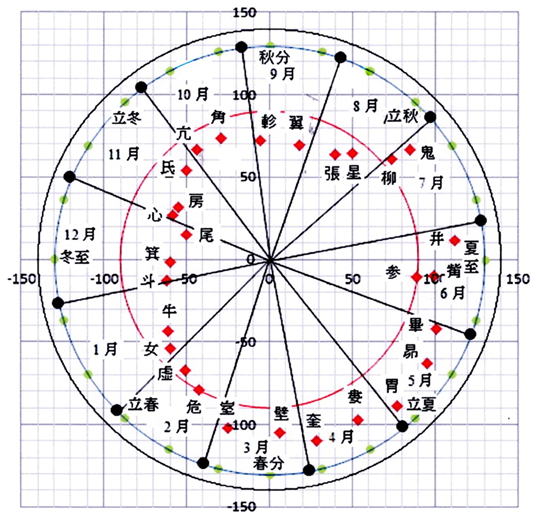

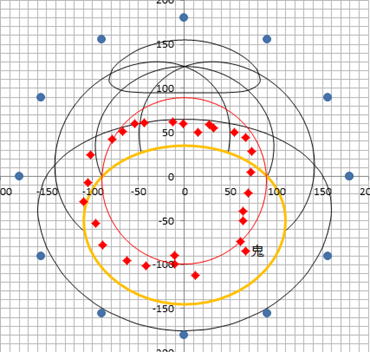

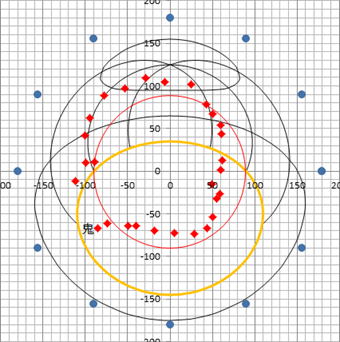

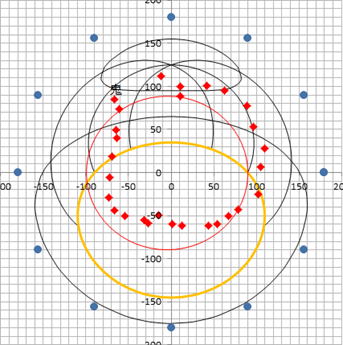

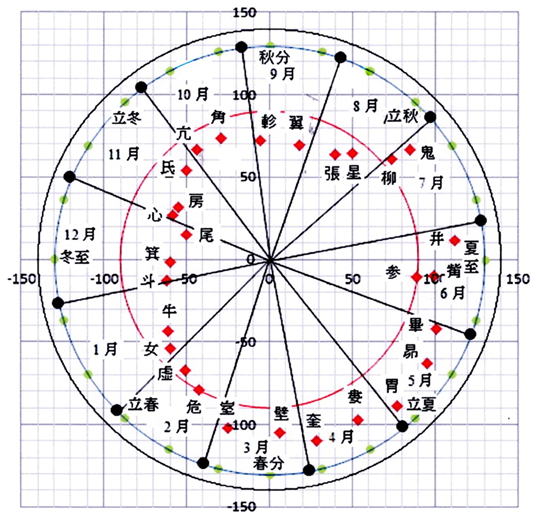

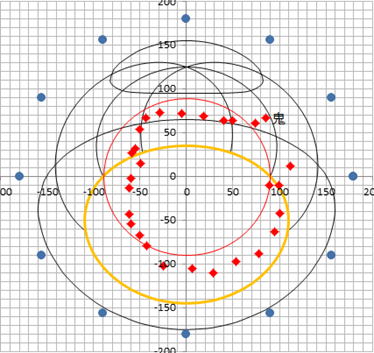

4 天盤(星座盤)の設計

天の南極を中心とした正距方位図法で表現

対蹠地(たいせきち)は天の北極天の赤道の半径を球面三角法により90°と定める。

春分点を基点にして、二十八宿の表記順を左回りとする。

星の座標(赤経α,赤緯δ)の表示

x= (90+δ) ・

sinα y=- (90+δ) ・cosα

図1 二十八宿天盤(星座盤) 表1~3に対応

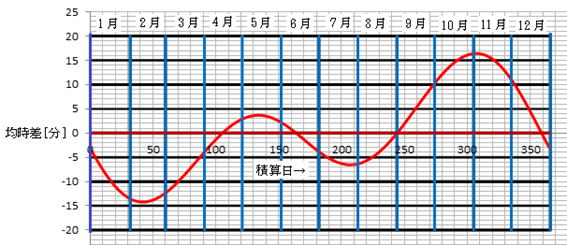

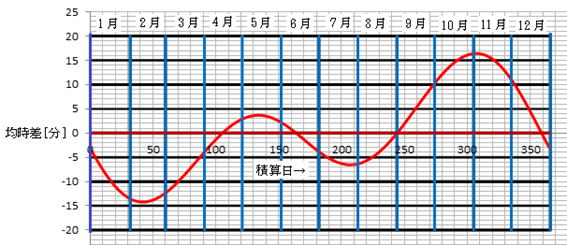

5 星座早見盤時刻(視太陽時)

星座早見盤時刻(視太陽時)=日本標準時+経度時差+均時差

表4 経度時差[分]=(地域の東経-135°)×4

| 地域 |

西脇(明石) |

那覇 |

福岡 |

大阪 |

東京 |

根室 |

| 東経 |

135° |

127.7° |

130.9° |

135.5° |

139.7° |

145.6° |

経度時差

[分] |

0 |

-29 |

-16 |

+2 |

+19 |

+42 |

図2 均時差[分]

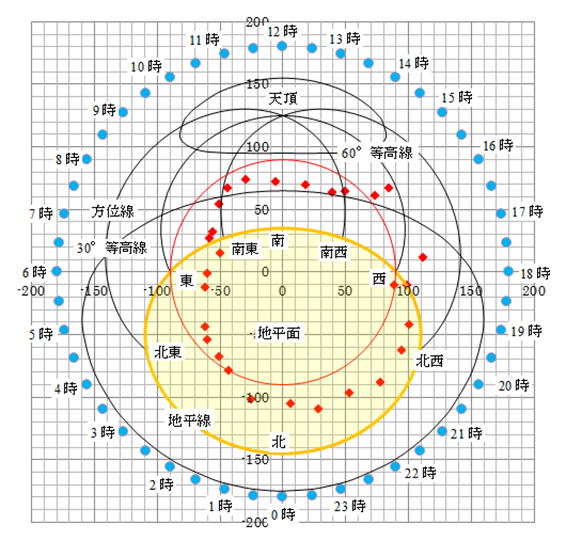

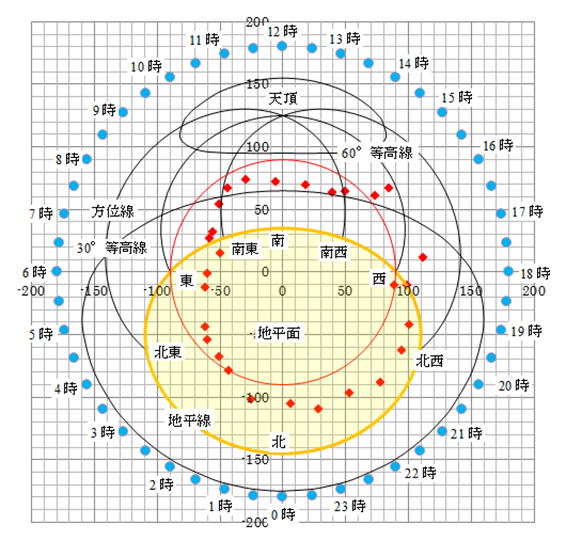

6 卓上型星座早見盤

地盤の地平線・方位線・等高線を下式 より求める。

時角Hは、中心軸と天頂を結ぶ線を基点にして時計回りとする。

sinδ=

sinφ・sinh+ cosφ・cosh・cosA

cosH=( cosφ・sinh-

sinφ・cosh・cosA) / cosδ

x= (90+δ) ・

sinH y= (90+δ) ・cosH

地平線(h=0°)tanδ=-cosH / tanφ 子午線上(A=180°)y=φ+h

7 検証 春分 夏至 秋分 冬至

検証はここではステラナビゲータを使用したが、

下記の無料ソフトがあるので表1に基づいて各自で検証願いたい。

「無料天文(宇宙/星座/プラネタリウム)ソフト一覧」

http://freesoft-100.com/pasokon/planetarium.html

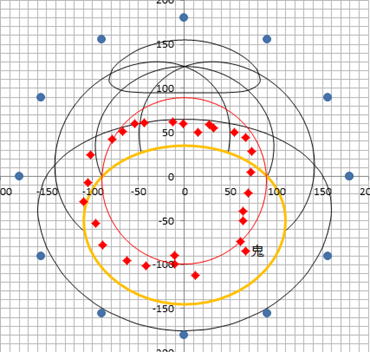

<春分2017年3月20日 視太陽時0時(日本標準時00:08)>

図4 春分 卓上型星座早見盤(星座:図1参照)

図5 春分 StellaNavigator/AstroArts

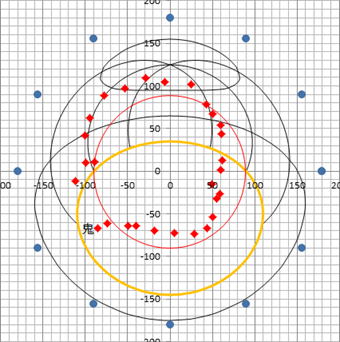

<夏至 2017年6月21日 視太陽時0時(日本標準時00:02)>

図6 夏至 卓上型星座早見盤(星座:図1参照)

図7 夏至 StellaNavigator/AstroArts

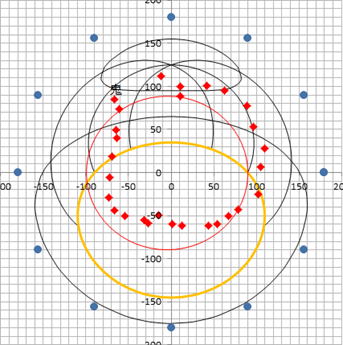

<秋分 2017年9月23日 視太陽時0時(日本標準時23:52)>

図8 秋分 卓上型星座早見盤(星座:図1参照)

図9 秋分 StellaNavigator/AstroArts

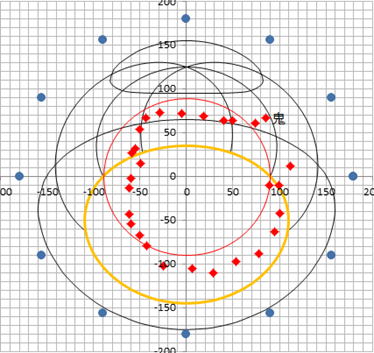

<冬至 2017年12月22日 視太陽時0時(日本標準時23:58)>

図10 冬至 卓上型星座早見盤(星座:図1参照)

図11 冬至 StellaNavigator/AstroArts

8 市販の星座早見盤との比較

市販の星座早見盤の使用方法(図12参照)

星座盤の月日目盛と時刻盤の時刻目盛を合わせると、それが観測地(北緯35度 東経135度)における月日と時刻になる。

目標となる星の方位を確認し、その方位に体を向け、早見盤の方位を下にして、天頂が頭上にくるようにして観測する。

尚、経度の時差は時刻盤をずらすことで補正している。

地平線は緯度により変化するが、ここでは微少と見て同一としている。

図12 市販の星座早見盤(北緯35°東経135°兵庫県立西はりま天文台監修)

春分の日2017年3月20日午前1時30

分頃の星空

子午線上に角宿(スピカ)が輝く。(正確にはスピカの南中は1:36)

星座盤:下の金属の皿、外周の月日の目盛は時計回り。

時刻盤:上のセルロイドのカバー、時刻目盛は反時計回り。

東南西北の表記順が左回りとなっていることに注目。

窓の部分には天頂と方位線、高度線が引かれている。

表5 市販の星座早見盤との比較

|

|

市販の星座早見盤

|

卓上型の星座早見盤

|

|

使用形態

|

持ち上げ型

手で持ち上げるので、

極端な大形化は困難

|

卓上型

据置きなので、大形化が容易

|

|

地平線の図形

|

北側は平坦、南は張り出し

卓上型とは点対称

|

南側は平坦、北は張り出し

市販のものとは点対称

|

| 星空の表現 |

北の空は良好

南の空は方位線が著しく変形しているために違和感がある |

南の空は良好

対蹠地(たいせきち)が北の空に

あるため、北の空の表現はできない |

星空の回転運動に

対する視覚的な近似 |

北の空の近似は良好であるが、

南の空においては星空の右回転

運動がリアルに表現できない |

南の空の近似は良好

北の空は星空そのものが表現できない

|

|

星座盤の回転の中心

|

天の北極

|

天の南極

|

|

星の表示

|

表1の角~軫の表記順は右回り

|

表1の角~軫の表記順は左回り

|

|

方位の表示

|

東南西北の表記順は左回り

|

東南西北の表記順は右回り

|

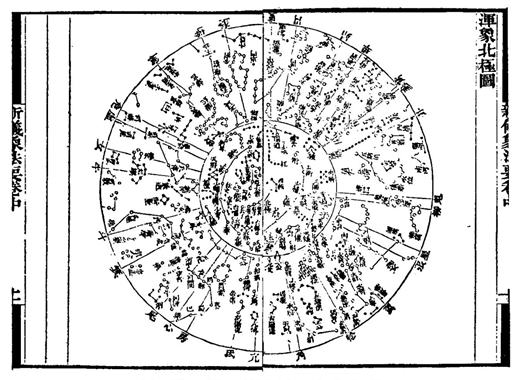

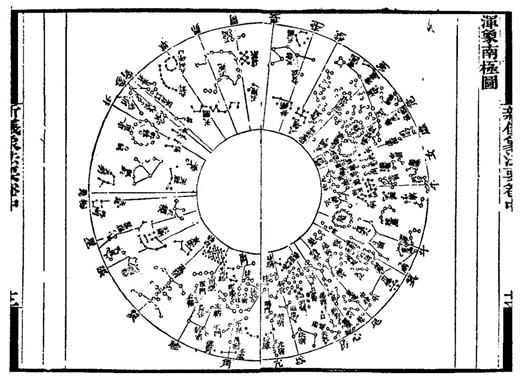

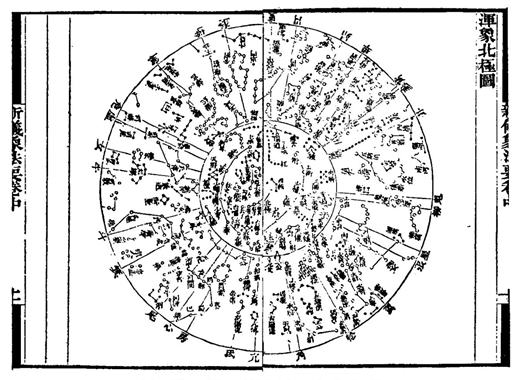

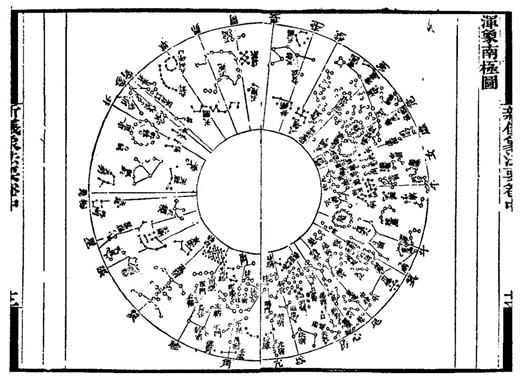

北宋の蘇頌(そしょう)が著した『新儀象法要』には水運儀象台の詳細な記述があるが、

その中に渾象(こんしょう)に描いた星を平面図に展開した挿図(図13,14)がある。

図13は天の北極、図14は天の南極を中心とした星図である。

これを図3の卓上型星座早見盤と図12の市販の星座早見盤に対比させると味わい深いものがある。

図13,14の外周には、角から軫の二十八宿が記載されていて、

その表記順は北極図が右回りで南極図が左回りとなっている。

南極図の中央の白い円は外規である。

図13 蘇頌の星図 渾象北極図 二十八宿(角~軫)の表記順は右回り

図14 蘇頌の星図 渾象南極図 二十八宿(角~軫)の表記順は左回り

(C20170416 ) )

トップページに戻る

|