| 天文考古学(Skyscape Archaeology) キトラ古墳天文図における装飾絵画表現と太初暦紀年法 イワクラ(磐座)学会 江頭 務 Decorative painting expression and the Taichu calendar on Jupiter year cycle for the Celestial Map in the Kitora Tumulus Iwakura Study Society Tsutomu Egashira Abstract The Celestial Map in the Kitora Tumulus is included in decorative elements much. (Fig.1) It's necessary to take painting-like elements from a viewpoint of the painter and return to astronomy data based on the following supposition. On the Celestial Map by which that reflected astronomy data right, the determinative stars of twenty-eight lunar mansions in the territory circled in various boundary lines, even if decorative painting is added, stay in the original territory. After it was simulated based on this supposition, the following conclusion was obtained. (1) The circle whose center is shifted is a symbolic Jupiter's orbit, not actual orbit. The neutral axis of longer direction on the Celestial Map on which the celestial equator and the symbolic Jupiter's circle were piled up is the first day of the spring line. (Fig.11) (2) The symbolic Jupiter's circle was showed that Jupiter exists near the winter solstitial point at the New Year's first day of the spring.(Fig.15) (3) The Celestial Map is the starry sky in Chang’an at the New Year's first day of the spring of B.C. 21 in the mid-Former Han period.(Fig.17) This symbolizes the starry sky in Taichu first year (B.C. 104) together with the Taichu calendar on Jupiter year cycle. 1 はじめに キトラ古墳は奈良県高市郡明日香村の国営飛鳥歴史公園内にある古墳である。 この古墳は7世紀末から8世紀初めに築造されたと考えられており、2000年には国の特別史跡に指定されている。 石室内部の壁面には青龍・朱雀・白虎・玄武の四神と獣頭人身の十二支が描かれ、 天井には東アジア最古とされる精緻な天文図がある。(図1)

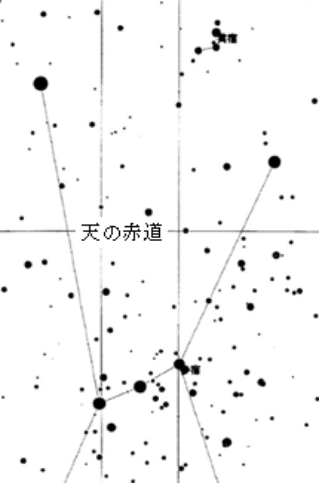

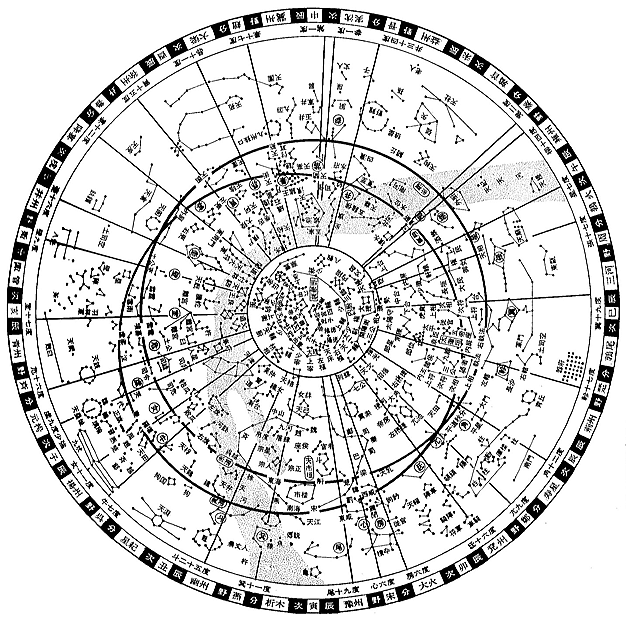

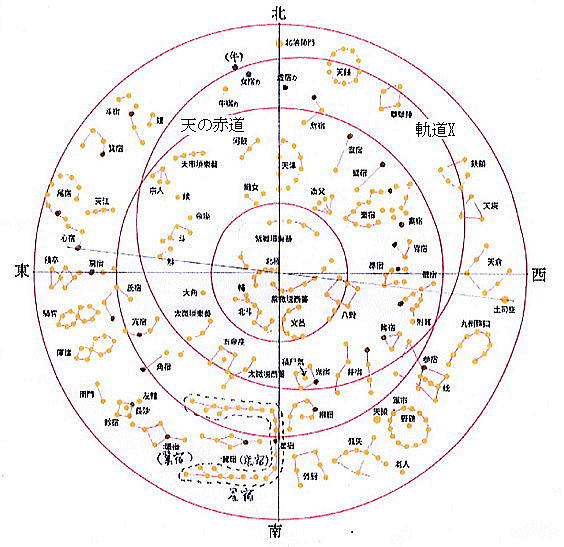

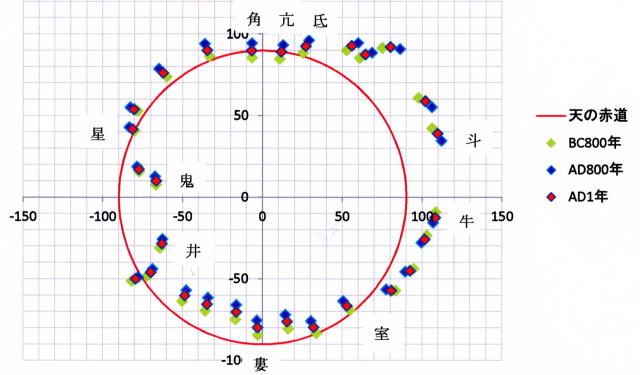

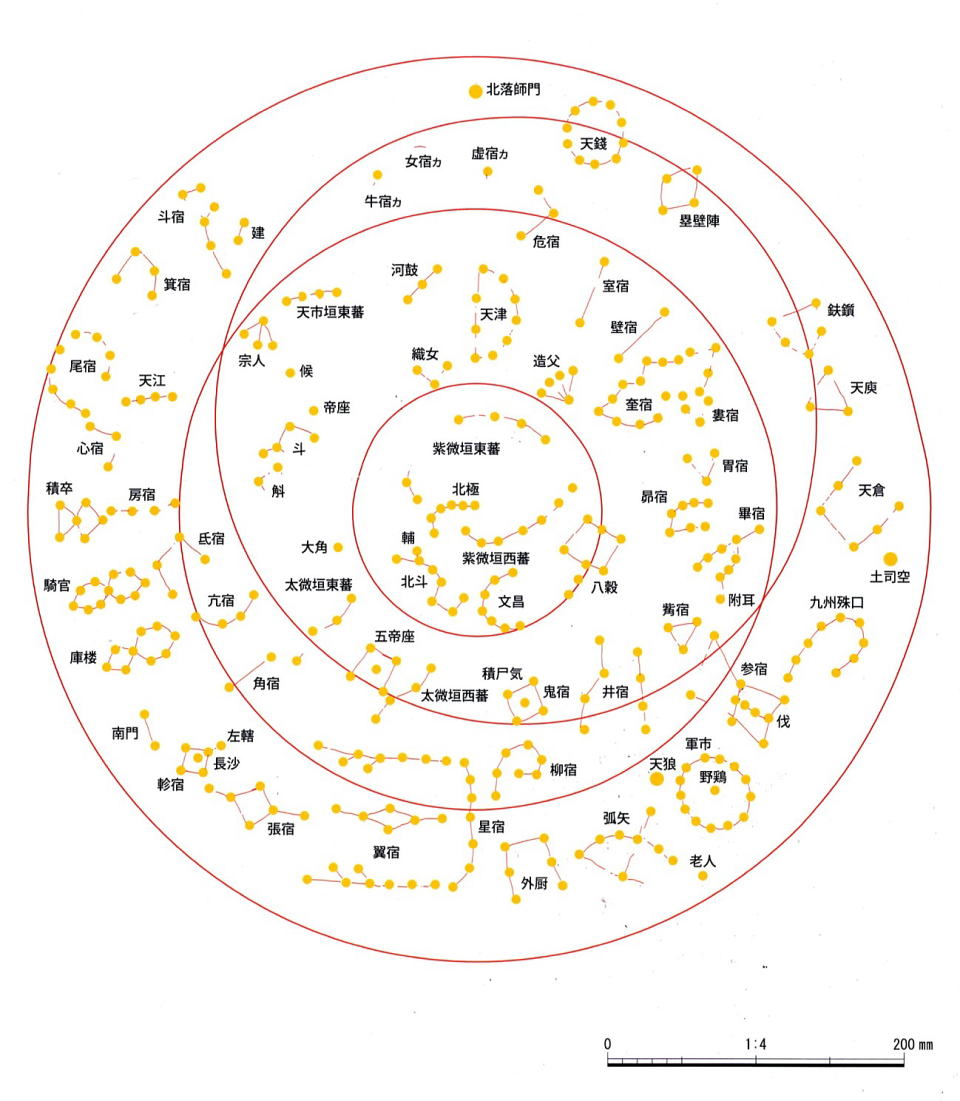

キトラ古墳の天井に描かれた天文図は、金箔で作られた350個以上の星々を赤い線で結び74個以上の星座として表現している。 さらに内規、赤道、外規と見られる三重の同心円が赤い線で描かれている。(文献1①) 本稿は、装飾絵画表現と太初暦紀年法の見地からこの天文図の解析をおこない、 観測年代とその時代背景を明らかにしたものである。 <要旨> ①キトラ古墳天文図には装飾的要素が多く含まれており、 絵師の視点から絵画的要素を取り除き、ある種の原則に基づいて天文データに還元する必要がある。 それは、天文データを正しく反映した星図において、 各種境界に囲まれた領域における二十八宿の距星は装飾絵画表現によっても同領域内に留まるという仮定である。 ②従来、黄道の誤りとされていた天の赤道と同径の円は、木星の軌道を回転させたシンボル的な円である。 天の赤道円と木星のシンボル円が重なった図の長手方向の中立軸は立春線である。 ③木星の軌道は、正距方位図法において黄道に重なる近似円で表現される。 キトラ古墳天文図は、かかる木星の軌道を立春線に重ねることにより太初暦紀年法を表象したもので、 立春正月に木星が冬至点の近くに存在することを示したものである。 ④キトラ古墳天文図に描かれた星図は前漢時代のBC21年の立春正月の長安における星空で、 太初元年(BC104年)の星空と太初暦紀年法を合わせて表象したものと推定される。 <共通事項> ・観測地 北緯34.3°東経108.9° 前漢の都 長安(現西安市)(文献3) ・星座資料 『キトラ古墳天文図 星座写真資料』奈良文化財研究所研究報告 第16冊(文献1) 本稿では、以下これを場合により「報告書」と略称する。 キトラ古墳天文図は末尾に参考図1として添付。 「淳祐天文図」中国蘇州(1247) 天文図は末尾に参考図2として添付。 「中西(ちゅうせい)対照恒星図表」(中国と西洋の同定星図)伊世同(いせいどう) 1950(文献2①) ・二十八宿の同定 「ステラナビゲータ10」アストロアーツに準拠 奎宿の距星は、「ステラナビゲータ10」はηAnd、諸本においてはζAnd、「中西対照恒星図表」はηAndとある。 参宿の距星は、「ステラナビゲータ10」はδOri、「中西対照恒星図表」においてはζOriとある。 これについては、明代において觜宿λOriの赤経が参宿δOriよりも大きくなったので、 清代に二十八宿の順番が觜宿→参宿となるように改めたとの記述が『欽定儀象考成』卷一(HP3)にある。(文献2⑤) 現在における赤経は觜宿λOri>δOri参宿 觜宿λOri<ζOri参宿である。 ・二十八宿の星宿の表現 本稿で、単に「星宿」と言った場合、距星を指す。 星宿(星座)を構成する距星以外の星は付帯的なものと考えた。 ・天文データの取得と検証 「ステラナビゲータ10」アストロアーツ ・グラフの計算と出力 「エクセル」マイクロソフト 2 従来の年代推定方法の問題点 キトラ古墳天文図の観測年代の推定においては、多くの論文がキトラ古墳天文図の妥当と思われる星の位置を読みとり、 歳差運動から導かれる理論値と比較してズレの少ないものを解とするものであった。(文献3,4,5) もし誰かが星空を細心の注意を払って書き写したとしたら、そこに誤差論が成立し、統計的処理が可能となるであろう。 しかしながら、キトラ古墳天文図の星の位置が 必ずしも天文データを正確に反映していないことは多くの人が認めるところである。 例えば、天文図の内規においては星座が密集しているため内規は大きく描かれている可能性が高い。 このことから、天の赤道と内規の比率から求められる観測値の緯度は実際よりも高くなる傾向にある。 これは、天の赤道付近の星座においても同じことがいえる。 星座が密集しているところでは、天文データよりもやや離れたとことに描くのが絵画としてのバランスであろう。 つまり、キトラ古墳天文図は古墳の天井の装飾としての絵画的要素が含まれているために、 検討対象そのものがずれていることが予想される。 求められるべきは絵画表現の奥に隠された真実である。 次に問題となるのは、ほとんどの論文が黄道の誤りとする不可解な円軌道である。 しかし、天文図に描かれた軌道は、絵師にとって星を描く際の座標軸に相当するものである。 そのため、星の位置と座標軸の関係は幾度も確認されたはずであり、きわめて誤りの起こりにくいものである。 これを単なる誤りと断定せず、装飾絵画における天文学的なシンボルとして受け止めることはできないであろうか。 この課題に取り組み、シンボルのメッセージが読み解かれる時、キトラ古墳天文図成立の時代背景が浮かび上がる。 天文図が作成されるにあたっては、改暦・特別な天文現象・天文観測機器の進歩・政権交代などの 明確な動機があったものと想定される。この意味で天文図は基本的にメモリアルなものと言える。 従って、キトラ古墳天文図の解明においても、そのメモリアルなものが何であるかが示される必要がある。 3 境界問題 (1)キトラ古墳天文図 ここで、奈良文化財研究所研究報告である 『キトラ古墳天文図 星座写真資料』(文献1)について様々なことを検討しよう。  図2 キトラ古墳天文図(原図は参考図1参照)(文献1②) (凡例)●:星宿の距星は、「ステラナビゲータ10」を参照し筆者が追記した。 軌道X:黄道の書き誤りとされているもの。本稿はこれとは異なった見解を持つためここでは軌道Xと呼称する。 牛宿の推定 表2において虚宿・女宿・牛宿の距星の赤緯を比較すると、マイナス側に虚宿<女宿<牛宿である。 これは中国蘇州の「淳祐天文図」(末尾の参考図2参照)においてもはっきりと確認できる。 この星は冬至点の指標となる星で、暦の上で古来より重要視されている。 奈文研の「報告書」は、天文図の上方中央付近は漆喰の欠損が著しいとある。(文献1③) また図2の軌道Xはこの部分が欠落している。(文献1④) 図2の牛宿の距星は、筆者が女宿と牛宿の相対関係(赤緯の差4°)から独自に推定したもので、 軌道Xのやや外側にくる。(図17参照) 張宿と翼室の並び 参考図1では、張宿と翼室の位置は入れ替わっており誤り(文献1⑤)とされるが、 本稿の図2ではのちに述べる理由によりこれを正しいものとした。 (2)境界と星 ここに天文図の粉本があるとして、絵師が守らなければならない絶対条件とはなんであろうか。 ここで、人の顔を描く場合を考えよう。 まず、顔の輪郭を描き、その中に眉、目、鼻、口を配置する。 その時、輪郭内の眉、目、鼻、口の配置は絵師の裁量に任されかなりの自由度がある。 しかし、「福笑い」のように口が輪郭の外に出たとしたらどうであろうか。 これはもはや顔ではない。絵師失格である。 本稿は、かかる境界と星との関係に着目したものである。 古代中国の天文図において、根幹となる星座は二十八宿である。 図3は、AD1年を基準としてBC800年からAD800年の二十八宿距星の赤緯の歳差運動による変化を 天の赤道と共に正距方位図法で示したものである。 見やすくするため、赤径はAD1年の室宿に固定して、歳差運動による赤径変化を抑制している。 従って、室宿の赤緯は半径方向に変化している。  図3 二十八宿距星の赤緯の歳差運動による変化(正距方位図法) 天の赤道の半径を90°で表示、座標(0,-90)の春分点を基点にして二十八宿の表記順を右回りとする。 データは表1~3参照 距星の赤経α°、赤緯δ°とするとき x= -(90-δ) ・ sinα y= -(90-δ) ・cosα 表1 二十八宿の赤経と赤緯 BC800年3月29 日(春分)頃の視位置

表2 二十八宿の赤経と赤緯 AD1年3月23 日(春分)頃の視位置

図2において、角宿と亢宿の距星の赤緯は角宿が天の赤道の外側、亢宿が天の赤道の内側にある。 赤緯で表現するならば角宿がマイナス、亢宿がプラスとなる。 この組み合わせは、図3より微妙な関係にあることが予想される。 角宿と亢宿の赤緯の変化は直線的にプラスからマイナスへと移動している。 赤緯の歳差による年変化は星の赤経に依存し、角宿と亢宿がある12h付近において 約-18秒/年(-0.5°/100年)である。(表4,HP2)- 角宿は、BC433年頃の曾侯乙墓から出土した漆箱に二十八宿の起宿として描かれており、 古くから特に重要視された星宿である。(文献6) 表4は、ここに着目しシミュレートした結果である。 表4 角宿と亢宿の赤緯の組み合わせ(春分の日)

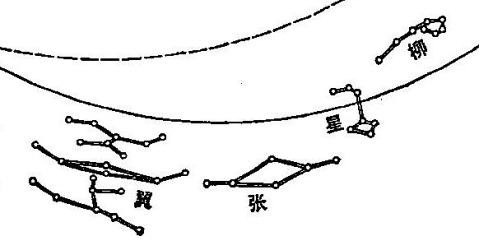

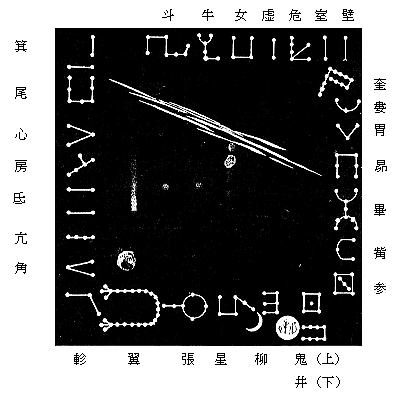

表4から角宿がマイナス、亢宿がプラスとなる時期はBC32年1月5日からAD24年1月28日となり、 これが角宿と亢宿の天の赤道における境界移動の条件から求められるキトラ古墳天文図の暫定的な推定年代となる。 これに近い年代としては宮島一彦氏のBC65年説(文献4)、中村士(つこう)氏のBC80年説(文献5)が挙げられる。 4 天文図の装飾絵画表現 キトラ古墳天文図は天文データに依拠したものではあるが、古墳の天井を装飾する絵画としての要素が濃厚に含まれている。 絵画表現の中には、天文学的・占星術的なシンボルも存在する。ここでは、その代表例について検討する。 (1)星宿の拡大 昴宿・觜宿・胃宿 星座を構成する星には、6㎜の金箔が張られるため、スペースを確保するために小さな星座は拡大される傾向にある。 この極端な例として昴宿が挙げられる。 昴宿はおうし座の散開星団で、多数の星が密集し肉眼では一つの星雲のように見える。 図2のキトラ古墳天文図では、これが極端に拡大され七つの星として描かれている。 また、4倍程度に拡大されたものとしては觜宿(図18参照)、3倍程度に胃宿がある。 ここでは拡大を取り上げたが、縮小・移動・回転・変形等の例も考えられる。 (2)柳宿~翼宿のデザイン化 朱雀 ここでは、柳宿・星宿・張宿・翼宿を朱雀としてデザイン化した例を取り上げる。 「報告書」では張宿と翼宿の位置は入れ替わっているとされている。(文献1⑤) しかし、私は次のように考えたい。 「報告書」で翼宿とされている両側には八つの星から構成される羽のような星がある。 しかし、それは星座線でつながれていない。 翼宿は「淳祐天文図」(参考図2参照)においては、菱形の胴部と羽は星座線でつながれているが、 さらに古い星図(図4)を見ると胴部と羽はキトラ古墳天文図(図2)と同じく分離していることがわかる。 つまり、距星のある胴部とは別の星座として見なされていることがわかる。

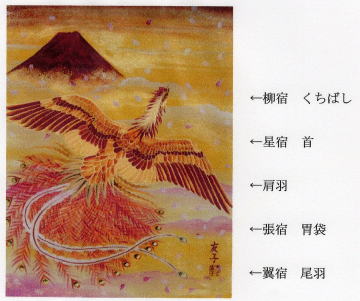

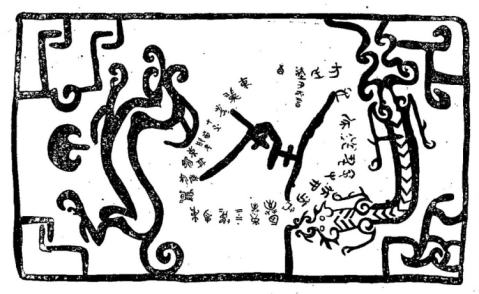

図4A(上図)拓本 右から柳宿・星宿・(張宿)・翼宿が並ぶ 翼宿の胴部が復元図より太目に描かれていることに注目 張宿は欠損、星一つが見える 図4B(下図)上図より推定した復元図(形は拓本とはやや異なる) (注)呉越(AD907 - 978年)は中国・五代十国時代に現在の杭州を中心に浙江省と江蘇省の一部を支配した国である。 図4はAD 942年築造とされる呉越国2代目の王・銭元瓘(せんげんかん)の墓石に刻まれていた星図である。 星空の推定年代はAD 850年とされているので、淳祐天文図(AD1247年)よりはるかに古いものである。 星図が描かれている円の直径は190mmである。 図4においてお玉杓子のような星宿は、図2において七つの弓状の星として描かれ、その中央に距星がある。 天文データとしては図4の方が正確であるので、これはデザイン化されていると見なければならない。 図2の点線で囲んだ部分の上下の八つの星からなる羽は上下対称であり、図4の翼宿の羽をデザイン化したものと想像される。 つまり、図2の翼宿の羽は移動して星宿の羽になったものと推定される。 星宿は、『書経』の四中星の鳥とされている。(文献2②,HP3) 『史記』天官書によれば、柳宿は南方の守護神である朱雀のくちばし、七星(星宿)は頸(くび)、張宿は胃袋にあたる。(HP3) これは、角宿から尾宿が青龍を表象しているのと同様の見立てである。 頸(星宿)の下は両肩であり羽の位置としてはふさわしい。 では、これまで翼宿の胴部と見なしてきたものは何であろう。 天官書の記述の流れから、翼宿の胴部は鳥の尾羽ということになろう。 つまり、図4の翼宿は肩羽と尾羽がそれぞれ独立した集合体である。 それが、後世において淳祐天文図のように一体化したものと想像される。 今、図4の下図の菱形の前後に星がつながっている張宿に注目すると、 それが翼宿の胴部(尾羽)と同じものであることがわかる。 「淳祐天文図」(参考図2)の翼宿の胴部は、 ステラナビゲータの星図(図5A)のアメンボのような胴部に比べて上下方向に拡張して描かれていることがわかる。 この傾向は、キトラ古墳天文図(図2)にも認められる。 この結果、張宿の胴部が相対的に細身となるため、張宿と翼宿が入れ替わっているような印象を強めているのではないだろうか。 星宿のある石室の南壁には、今にも飛び立とうとする朱雀が描かれている。(付図1)  付図1 キトラ古墳の星宿の下に描かれた今にも飛び立たんとする朱雀(HP4) 図2の柳宿から翼宿に至る部分をじっとみれば、巨大な羽をもった朱雀が天空を回転している姿が浮かび上がる。 図5Bは、そのイメージを示すものである。

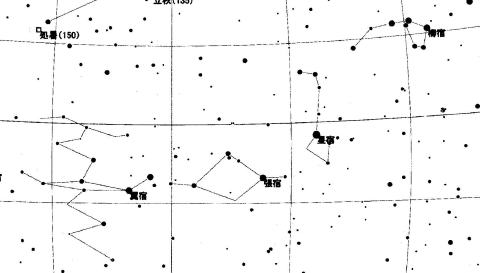

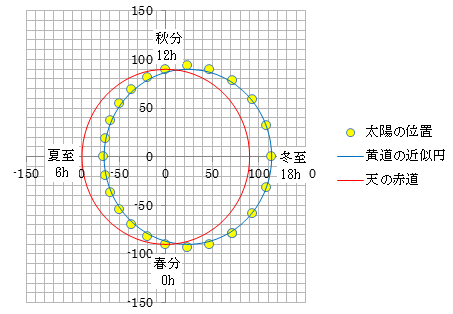

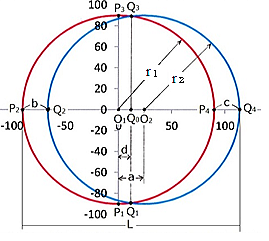

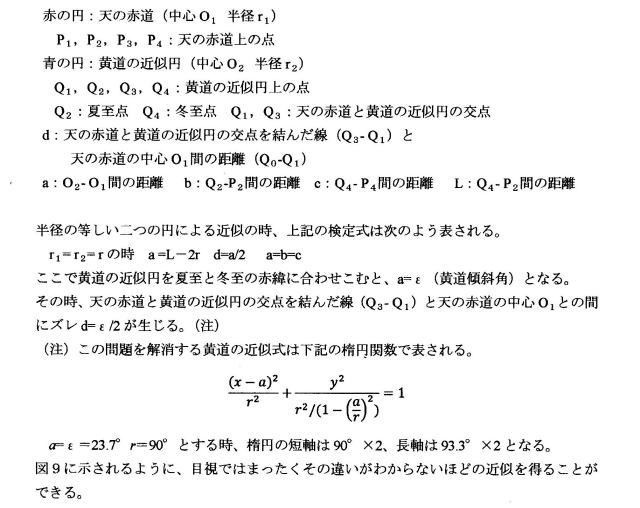

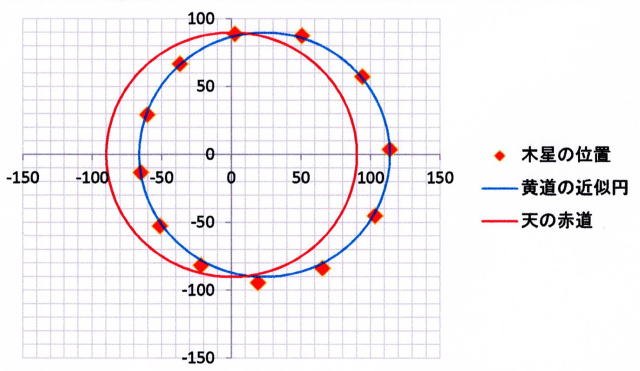

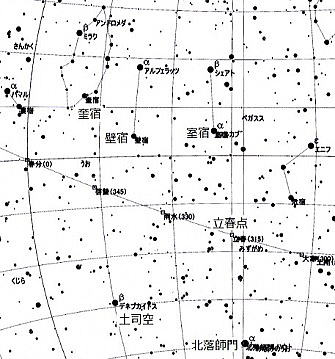

以上は、柳宿~翼宿が朱雀にデザイン化された例であるが、翼宿が単独のものとしてデザイン化された例もある。 図6は新疆トルファン近くのアスターナの墓群(8世紀中頃)の一つから発見されたもので、 高松塚古墳の天文図との関連性が指摘されている。(文献9) 周囲に東西南北の四神に対応したシンボル化された二十八宿が描かれており、左下の⊃状の星座が翼宿に該当する。 これは羽の典型的なシンボルであり、これも納得できる見方である。 この形状と図2の点線で囲われた部分との間にデザインの共通性が認められる。  図6 シンボル化された二十八宿 アスターナの星図(文献10) 上部の斜めに走る線群は天の川とみられる 『中国古代天文文物集』(文献10)には、多数の星図が収録されており、二十八宿の形も様々であることがわかる。 従って、その星座が誤りかどうかを判断することは容易ではない。 星座は人々の思いであり、天文データと必ずしも一致するわけではない。 それは、現代の判断基準からずれているだけで、当時においては正しい星座であった可能性もあるからである。 (3)大きな金箔が貼られた特別な星(天狼・北落師門・土司空) シンボル キトラ古墳天文図の星々には、通常、直径が約6㎜の金箔が貼られているが、 その中で天狼、北落師門、土司空の三つの星だけが約9㎜の大きな金箔となっている。(文献1⑥) ここでは、この理由について概説する。 ①天狼「おおいぬ座」αCMa(シリウス・一等星) シリウスは太陽を除いて地球上から見える最も明るい恒星であり、世界各地の神話に登場する。 この星に9㎜の金箔が貼られるのは自然であろう。 ②北落師門「みなみのうお座」αPsA(フォーマルハウト・一等星) 「報告書」が単独星として同定した北落師門は、実際の位置とはかなり異なっている。(文献1⑦,図12) 東南西北の線上には、東:房宿 南:星宿 西:昴宿 北:虚宿がある。 中国では方位の始点は東である。房宿の隣には日輪が描かれている。(文献1⑧) 図2をよく見ると、東西線が房宿を正確に貫いていることがわかる。 そのため、そこから90°右回転させたところが北落師門の置かれている北となる。 つまり、北落師門は天の宮城の北門をシンボルとして表したものであることがわかる。 また、北落師門の本当の位置は赤経20h58m(BC21年)であり、立春点(赤経21h10m)と深い関係を有している。 これについては、後程明らかにしたい。 ③土司空「くじら座」βCet(デネブカイトス・二等星) 「報告書」が単独星として同定した土司空は、実際の位置とは大幅に異なっている。(文献1⑨,図12) 図2において、土司空と天の北極を結ぶ線上に心宿の距星がある。 心宿は先秦時代においては火宿と呼ばれ、『書経』にもその名がある。(文献2②, HP3) これは心宿のアンタレスが赤く輝く星であることから容易に連想される。 その後、五行説の五臓における火の配当である心臓から心宿となった。(文献2③) これも赤い色が血に通じることから頷ける。 心宿の距星σScoの固有名アルニヤトはアラビア語で動脈を意味する。(Wikipedia「さそり座シグマ星」) 『開元占経』巻60によれば、心宿の別名として「天司空」とある。(文献2④,HP3) 司空とは治水などを司った周代からの官名である。(Wikipedia「司空」) ここで、心宿(心臓)を流れる血液を水と見なすならば、天司空の意味が解ける。 つまり、土司空は天司空(心宿)に対応して置かれたと想定される。 ここで強調したいことは、キトラ古墳天文図において北落師門や土司空が実際の位置とは異なった位置に描かれ、 それがシンボルとして機能していることである。そしてこのことが、木星の軌道に関する本稿の重要テーマに繋がる。 5 黄道の誤りの可能性の検討 ここで再び図2の天文図を眺めてみよう。 天の赤道・内規・外規はすぐわかるが、天の北極から中心のずれた円が存在する。 これを黄道とするならば、星との位置関係が完全にずれていることから誤りと判断されている。(文献1①) しかし、本当に書き間違えたのであろうか。 ここでは、この点について図11をベースに検討する。 文献1⑩にキトラ古墳天文図の描き方が紹介されている。 それによると、四つの円が最初に描かれ、その上に下書きが行われたとある。 仮に、粉本に正しい黄道が描かれていたと仮定する。図11の軌道Kがそれに該当する。 軌道Kと交わっている星座が軌道Xと交わらない星座は、畢宿・角宿・亢宿・氐宿・房宿・天江・斗宿の7星座となる。 また、逆に軌道Kと交わらない星座が軌道Xと交わっている星座は、天庾(てんゆ)・参宿・五帝座・ 太微垣東蕃(たいびえんとうはん)・塁壁陣・鈇鑕(ふしつ)の6星座となる。 図11の五帝座は黄道の誤りとされる軌道Xが二つの星を貫いているが、正しい黄道である軌道Kとは無関係である。 絵師が五帝座を描く際に、軌道とはかかわりのない星座の二つの星を軌道上に丁寧に描くようなミスをおかすであろうか? とするならば、粉本自体の黄道が誤っていたということになるが、正規の天文図と粉本の間には上記の疑問は依然として残る。 結局、黄道の書き誤りなどあり得ないということになる。 そのため、この不可解な軌道Xのシンボルとしての天文学的意義を考察することが重要課題となる。 6 木星軌道の円による近似 最初に暦から始めよう。 前述のキトラ古墳天文図の推定年代(BC32~AD24年)は、前漢末から新の滅亡期にあたる。 この時代に使われていた暦は太初暦とそれを補修した三統暦である。 この暦の紀年法の核心となるものが木星の動きであり、その軌道である。 木星の軌道の近似を検討する前段階として、まず黄道の円による近似を考察しよう。 (1)黄道の円による近似 黄道は天の赤道に対し黄道傾斜角εだけ傾いた円となる。 黄道傾斜角(地軸の傾き)は、現在23.44°であるが長年月の間に変化することが知られている。 AD1年は23.70°、AD1000年は23.57°、AD2000年は23.44°で、 それ以降は1000年に0.13°の割合で減少傾向にある。(文献11) 黄道座標から赤道座標への変換は、λ:黄径 ε:黄道傾斜角 とする時、下式から得られる。

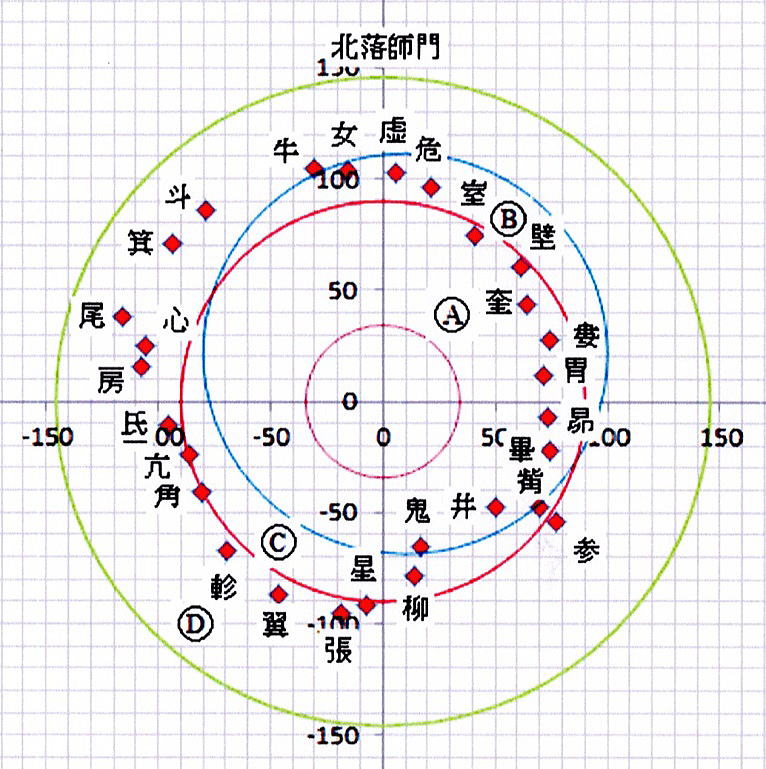

7 太初暦 立春正月 (1)立春正月 太初暦紀年法の始まりを示すものとして立春正月がある。 図11は参考図1のキトラ古墳天文図に二つの円(図2の天の赤道と軌道X)の中立軸と 二至二分の推定線を加え、春分点が下になるように回転させたものである。 中立軸を立春線と想定して配置の基準とした。 立春線の赤経は21h10m(春分点から42.5°のところ)であり、 AD1年の室宿の赤経21h26m(表2)ともよく協調がとられており、無理のない想定であろう。 黄道である軌道K(青の円)は、軌道X(赤の円)を回転させて得たものである。  図11 立春線・二至二分と天文図の関係(参照:参考図1) 軌道X(赤線):キトラ古墳天文図の黄道の誤りとされている軌道 軌道K(青線):軌道Xの中立軸を立春線と想定したときの黄道近似円 軌道Xを47.5°左回転させたもの (2)黄道の赤緯方向のズレ 図2の天の赤道と軌道Xの直径を比較すると、軌道Xは天の赤道の約1.01倍である。 図11を図8の式で表すと、 r2/ r1 =1.01 b=28.2°となる。 夏至の赤緯であるbは、理論値である地軸の傾きε=23.7°より4.5°大きくなっている。 この理由として絵画的要素が考えられる。 図11において、夏至点の近くには鬼宿があり、冬至点の近くには牛宿がある。 これはステラナビゲータの星図と一致している。 特に、鬼宿の距星は黄道(軌道K)の外側に密着しており、 これが黄道の配置を決めるための指標になっていることがわかる。 図11を眺めると、夏至側の黄道(軌道K)から外規の間は星が密であり、反対側は疎である。 従って、絵画のスペースを確保するために黄道は右にシフトし距離bは増大することがわかる。 これは、天文データの表記としては誤りであるが、絵画の表現をしてはバランスのとれたものとなる。 キトラ古墳天文図は、天文学的知見をベースとした装飾絵画であり、天文学者と絵師とのコラボレーションと言えよう。 (3)北落師門・立春線・室宿・壁宿・土司空・奎宿の諸関係 図12、表7は北落師門・立春線・室宿・壁宿・土司空・奎宿の諸関係を示すものである。

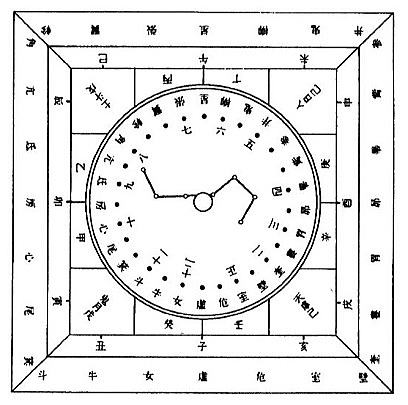

立春線と正月・室宿の関係は太初暦以前にもよく知られていた事柄である。 『呂氏春秋』孟春紀 正月紀には、「孟春之月 日在營室」の記載がある。(HP3) 立春線が北落師門と室宿の中間にあることは、天文学的に重要であることは説明を要しないであろう。 また土司空と北落師門の赤経差は2h(一辰)で、古代中国における天空の単位目盛である。 古代中国の天文学は占星術と不可分である。 この意味で、前漢汝陰侯墓(推定BC169年)から出土した六壬式盤は様々なことを教えてくれる。 六壬式盤は占星術の占具であり、図13はその解説図である。 天文学的には、天の南極を二十八宿の回転の中心とする卓上型の南天用星座早見盤に置き換えることができる。 この時、二十八宿の並びは、キトラ古墳天文図とは逆に、図13のように左回りとなる。 これに関する詳細については文献6を参照願いたい。

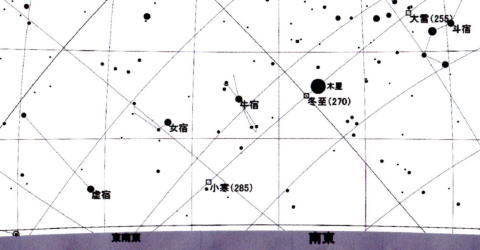

今、地盤の二十八宿に注目すると五行の土が二十八宿を青龍・朱雀・白虎・玄武の四神に分割していることがわかる。 これは、土用が一年を春夏秋冬に分割するのと同様の働きといってよいであろう。 土司空は、この「土」の働きを表象するものである。 図14は二十八宿の最古の事例として知られる曾侯乙墓(推定BC433年)から出土した漆箱である。 そこには、角から軫に至る二十八宿が連なって描かれている。 左右の二獣は、一般的には白虎と青龍とされているが、私は小沢賢二氏の説(文献13)に従い、麒麟と青龍と見たい。  図14 曾侯乙墓出土漆箱の二十八宿(文献14) 二獣(二神)には、次のように二十八宿が配当されている。 青龍(頭→尾)角亢氐房心尾箕斗牛女虚危室壁 麒麟(頭→尾)奎婁胃昴畢觜参井鬼柳星張翼軫 角から軫に至る長大な星列を、表7, 図12の如く土司空が壁と奎において二分していることがわかる。 これこそ、土司空の本源の姿であろう。 (4)シンボルとしての木星の軌道 立春線の上に木星の軌道が、星の位置とは無関係に置かれている。 これはシンボルであり、そこにははっきりとした天文学的な意味が込められている。 前述の検討で木星の軌道は黄道に近似できるという結論が得られた。 ならば、立春線と交わる木星の軌道上の位置は図7から冬至点である。 ここから、一つの課題が導かれる。 立春の日に木星が冬至点の近くに輝くのは何年であるかという課題である。 これは、年代がBC32~AD24年の立春の日に限ればその探索は容易である。 18h±15mの条件で探索した結果を表8に、その結果得られたBC21年立春の日の星空を図15に示す。 表8において、BC21年とBC 9年の赤径が、冬至点の18hをまたいでいることに注目すべきである。 表8 BC32~AD24年 18h±15mの条件下の木星の視位置

図15 BC21年立春の日(2月6日)視太陽時5時30分の星空(heliacal rising) 立春正月、夜明け前の空。斗宿と牛宿の間にある冬至点の近くに木星が輝く。 「歲星正月晨出東方。石氏曰名監德。在斗牽牛」(『漢書』天文志)(HP3) (5)太初元年 立春正月の星空 ここで問題となるのは、太初暦の上でそれがどのような意義を持っているかということである。 立春の日に木星が冬至点に存在する日を過去に遡って探索すると、表8に対応するものが表9のように存在する。 木星の赤径と赤緯はほとんど同じである。 表9 BC33~BC104年 18h±15mの条件下の木星の視位置

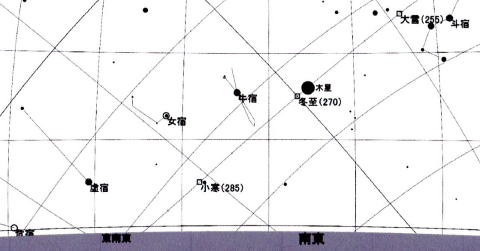

表8と表9の対応は、83年の間隔を有していることがわかる。 このことは、次の式においても確認できる。 83年/木星の公転周期11.8622年=6.997 周 つまり、木星は軌道を7周したときに、83年前の位置にもどってくることがわかる。 ここで、BC104年とは太初暦が定められた太初元年である。 このことから、BC21年2月6日が太初元年の立春の日の星空を再現していることがわかる。 図16は、太初元年(BC104)の立春の日の星空で、視太陽時も図15に合わせてある。 図15と比較すると、歳差運動の影響がわずかに認められるものの、ほとんど同一画面と言って良いであろう。  図16 太初元年(BC104)の立春の日(2月6日) 視太陽時5時30分の星空 立春正月、夜明け前の空。斗宿と牛宿の間にある冬至点の近くに木星が輝く。 「正月,與斗、牽牛晨出東方,名曰監德」(『史記』天官書)(HP3) 8 キトラ古墳天文図の原型となった天文観測図の推定 キトラ古墳天文図から絵画的要素を取り除けば、そこに天文データが存在するはずである。 図17はキトラ古墳天文図の原型となった天文観測図の計算による推定である。 方位は図2(参考図1)に合わせて、北落師門を北とした。

(注)文昌と老人 参考図1における内規近傍の文昌と外規近傍の老人(カノープス)は、いずれも図17の所定の領域内に存在する。 表10 二十八宿の赤経と赤緯 BC21年2月6 日(立春)頃の視位置

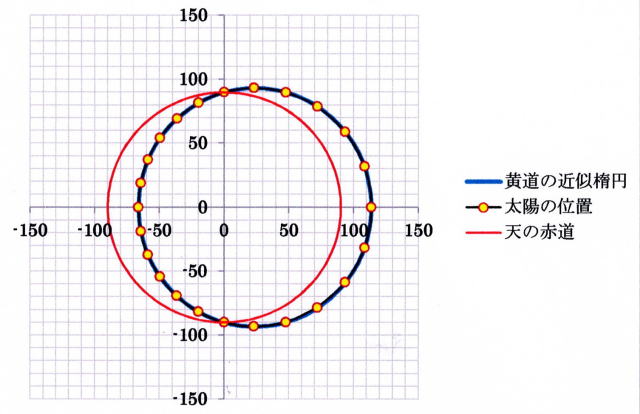

以上のことから、天文データを正しく反映した星図において、 各種境界に囲まれた領域における二十八宿の距星は装飾絵画表現によっても同領域内に留まるという仮定は 成立しているものと見なすことができる。  参考図1 キトラ古墳天文図(復元トレース図) 上が北、右が西。トレース図の円弧をつなぎ、赤道などを示す4つの円を復元した。 天文図が描かれた2石の天井石の間にはすき間があるため、本図の円は正円にはなっていない。(文献1②) Reference

Fig.1 The Celestial Map on the

ceiling of the stone chamber |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||