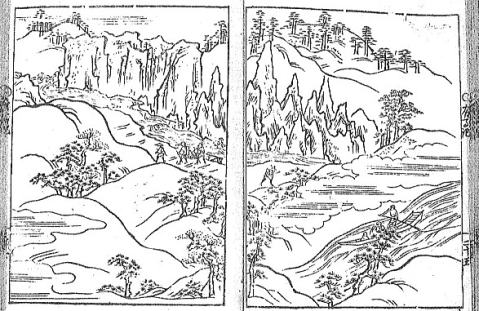

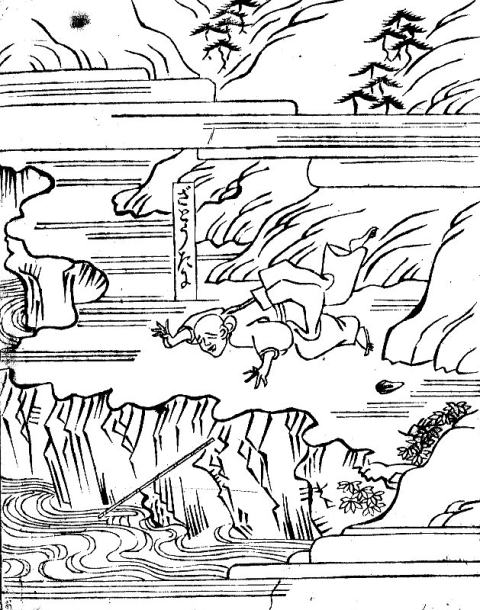

蓬莱峡 座頭谷の伝説 生瀬から三田街道と分れ、琴鳴山の南を西に太多田川沿いに有馬街道がある。 昔この道は街道といっても川の瀬づたい道で、有馬入湯者や旅人は、 その流れを右に左に飛びかいながら往来した。 そのためこの道を「四十八ケ瀬」とか、「四十八飛び」などと称し、 瀬づたいに飛びかうときすべったり、ころんだりしたので、 この川のことを「うたたび(転び)川」といっていたことから太多田川と転訛したものといわれている。 この付近がこの街道の最大の難所で、その有様を記した文献が数多くあり、 奈良時代の昔から、万葉歌人や幾多の有名人たちにとって、 この道は忘れることのできない思い出の道であったのであろう。 この四十八ケ瀬を過ぎると、正面に風化した特異な奇峰が群がりそびえている。 この付近一帯を蓬莱峡といい、この谷が座頭谷である。(文献1)  江戸時代の『有馬湯山記』に描かれた蓬莱峡の風景(文献2) 画面中央を流れる川は太多田川。右下は武庫川と思われる。 座頭谷という名は、江戸時代の名所案内記などによると、 むかし一人の座頭が有馬に入湯しようと四十八ケ瀬を通り、 ここから右に道をとって船坂へ行くのを、誤って左の谷に迷い込み、 盲目の悲しさでついに出ることができず、この谷で死んでしまったので、 その霊を慰める意味で座頭谷という名がついたと記されている。(文献1)  座頭谷の遭難の挿絵 『迎湯有馬名所鑑』より(文献3) 座頭谷の遭難 『山口村誌』(文献1)より 昔京の都に一人の座頭が住んでいた。 年来の持病に難渋していたが、ある時有馬の湯が効能あると聞いて早速旅の支度にとりかかった。 近親や近所の人々は、彼の道中を気づかって引きとめたが、彼はきかず人目を盗むようにして旅立った。 その日はとある宿で一夜を明かし、翌日生瀬の宿についた。 そして生瀬の急な渡しも無事渡り、いよいよ難渋な有馬街道へとさしかかった。 日はまだ高いので彼はゆうゆうと杖を頼りに山路をたどっていった。 しかし太多田川の流れを五六度渡ったと思う頃、ふとしたことから道を誤り左手の谷間に迷い込んでしまった。 いくら行っても道らしい道はない。 やむなく通りすがりの旅人でもきたら尋ねようと、傍らの岩に腰をおろし、しばらく休んでいたが、 足下を流れる谷川のせせらぎと、木の間をもれてくる猿のなき声とが遠く聞えるばかりで、 人声らしいものは更に聞えてこない。 つるべ落しの秋の日は、やがて山の端に近づいてきた。 このままじっとして来ぬ人を待っていても仕方がない。 座頭は勇を鼓してもう一度行ってみようと決心し、杖を頼りに谷間深く進んで行ったが結果は同じであった。 そのうちに六甲の峰々に夕闇がせまってくる。 暮れかけた秋の日は急に早くなり、晩秋の夕風がそぞろ肌にしみてきた。 淋しさと不安のあまり大声をあげて救いを求めたが、答えるものはせせらぎと、遠くにひびく山彦のみであった。 彼の不安はますばかり・・・。 ついに秋の日はとっぷり暮れ、飢と寒さが全身をおそう。 さらに持病はつのり、もはや動く力もなく、どうする気力もうせてばったりとその場に倒れた。 夜のとばりは辺の山々を包み、糸のような弦月が山の端にかかった。遠くでふくろうが鳴いている。 座頭はとうとうこの谷間に倒れたまま永久に起きなかった。 その後通りすがりの狩人が、この哀れな座頭の遺骸(なきがら)を発見したのである。 それ以来、この座頭の霊を弔うため付近の人たちはこの谷を座頭谷と呼ぶようになった。 参考文献 文献1 『山口村誌』p222~225, p235~237 西宮市役所 1973 文献2 『有馬湯山記』二十五 貝原篤信(益軒)河合章尭 栁枝軒 1716 文献3 『迎湯有馬名所鑑』(『有馬地誌集』近世文学資料類従:古板地誌編 21 p356 勉誠社 1975) (C20180707 トップページに戻る |