| |

|

イワクラ(磐座)学会電子版 2018年7月4日掲載

イワクラ(磐座)学会会報43号掲載

天文考古学(Skyscape Archaeology)

太陽の方位・高度と出現月日

<天文ソフトを利用した任意の位置における太陽の出現可否と出現月日の推定>

イワクラ(磐座)学会 江頭 務

はじめに

皆さんは、磐座を探索していてこんなことを思ったことはないだろうか。

空が見える岩穴がある。

もし、岩穴を通して太陽の光が差し込んだなら素晴らしい発見となる。

また、ある方向を示していると思われる岩の向こうに形の良い山が見える。

もし、あの山頂から朝日が昇ったとすればこれも素晴らしい発見となる。

しかし、果たしてその位置に太陽が存在しえるのかどうか。

そして、もし太陽が存在しえるとしてもそれは何月何日かという問題がある。

天文ソフト等で、年月日を指定して太陽の運行の軌跡を表示させるのはよく見かける。

しかしその逆、位置を指示して太陽の出現の可否とその出現の月日を求めるのは容易ではない。

特に紀元前の古代においてはなおさらである。

もちろん、位置を固定して365日のシミュレーションをおこなえば良いのだがかなりの手間である。

ここでは、上記の問題を解決するため地形データを搭載した天文ソフトを使ったきわめて簡便な方法を紹介する。

いわば、天文ソフトの賢い利用法といったところであろうか。

話の都合上、基本的な考え方の要点を順次述べるが、難解と思われる人は飛ばして本稿の最後「4使用方法」だけを読んでいただきたい。

テレビを見るのに、テレビの原理を理解する必要はない。

操作の仕方を覚えれば十分である。

1 地平座標と赤道座標

天球における天体の位置は、地平座標に関連付けられる。

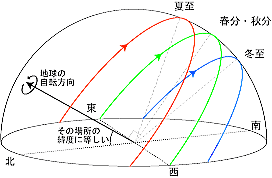

図1 地平座標系と赤道座標系(HP1)

緯度φ・方位A・高度h・赤経α・赤緯δ・時角 H

図1において、良く知られた地平座標系と赤道座標系の変換式(1)(2)(3)式が得られる。

cos h・sin A= -cosδ・sin H (1)式

cos h・cos A = cosφ・sinδ-sinφ・cosδ・cos H (2)式

sin h= sinφ・sin δ+cosφ・cosδ・cos H (3)式

上式において、(2)式×cosφ+(3)式×sinφの演算を行うと、次の赤緯δに関する基本式(4)が得られる。

sinδ=cosφ・cos h・cos A+sinφ・sin h (4)式

この式は、観測点の緯度φと天体の方位A・高度hが決まれば、赤道座標における天体の赤緯δが確定することを示している。

尚、ここでの緯度φは、厳密には重力の鉛直線を基準とする天文緯度で、地図で使用されている地球楕円体の法線を基準とした測地緯度とは異なる。

日の出・日の入りは、(4)式においてh=0°とおいて

sinδ=cosφ・cos A (5)式

太陽の南中は、(4)式においてA=180°とおいて

δ=φ+ h-90° (6)式

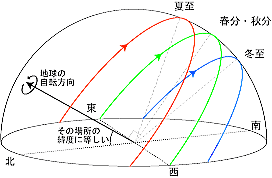

2 太陽の運行と赤緯δの変化

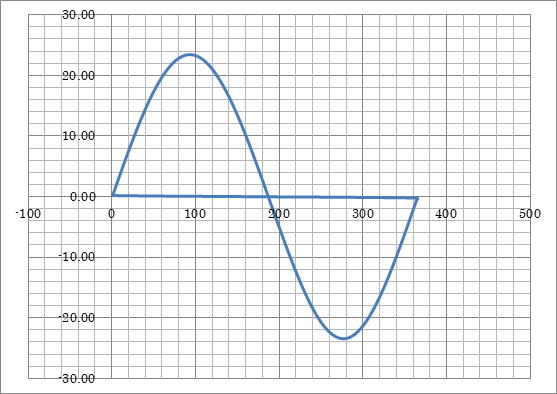

図2において、太陽の運行は赤緯δの変化として示すことができる。

赤緯δの変化は太陽暦と結び付けられているので、太陽の位置は赤緯δを媒介として暦で表現することができる。

図2 太陽の運行図(HP2)

春分・秋分の時、太陽の軌道は天の赤道にあって赤緯δ=0°、夏至の時は赤緯δ=23.4°、冬至の時はδ=-23.4°となる。(23.4°は黄道傾斜角ε)

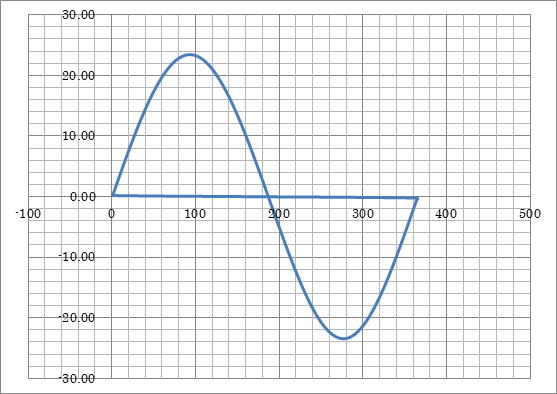

図3は、2018年 平年 日本標準時12時(東経135°北緯35°)における一年の通日に対応する赤緯の変化を示したグラフである。

図3 太陽の運行における一年間の通日と赤緯δの変化 2018年

横軸:春分点の通過日を第1日とする一年間の通日 縦軸:太陽の赤緯δ

2018年の二至二分の通日と赤緯δ

春分点の通過時刻3月21日1時15分

1日:春分3月21日 δ=0° 93日:夏至 6月21日 δ=+23.4°

187日:秋分9月23日 δ=0° 277日:冬至12月22日 δ=-23.4°

図3から、太陽が同じ位置に存在するのは春分と冬至を除いて、年に2回あることがわかる。

厳密には、一定の方位における太陽の赤緯はステップ状に変化するので同じ位置ではなくその近傍である。(詳細「3 方位Aと高度h」参照)

表1は、図3のグラフを数値として示したものである。

当然のことながら、δが±23.4°(黄道傾斜角ε)の範囲を超えるところには太陽が存在しないことがわかる。

また、太陽の最大高度hmaxは(6)式にδ=εとおいて、hmax=90°-φ+εとなる。

現代のグレゴリオ暦においては、春分(太陽黄経0°)が3月19日~22日の間で変動するが、

最終的に天文ソフトで調整する場合は特に気にする必要もないだろう。

ステラナビゲータのカレンダーは、グレゴリオ暦1582年10月15日をユリウス暦1582年10月5日とし、それ以前はユリウス暦を使用している。

ストーンヘンジやピラミッドのBC 2500年頃となると、春分は大幅にずれてゆく。

4年で1日の閏日を設定するユリウス暦においては、4年間のずれは

(一年365日×4年+1日)-地球の公転周期365.24219日×4=0.03124日となる。

つまり、単純計算では1000年で約7.8日のずれとなる。

ユリウス暦1582年の春分は3月11日、1581年は3月11日。

そして1580年は閏年で最も早い春分3月10日21時30分となる。

そこから過去に遡るに従って春分は遅れてゆく。

その結果、BC1000年の春分は3月31日となる。

一方、ユリウス暦よりもはるかに高精度な補正を施しているグレゴリオ暦においては1583年の春分は3月21日から始まり、

1903年3月22日4時15分に最も遅い春分を迎える。

これ以降は、400年周期で補正を繰り返しながら未来に向けて春分はわずかながら早まってゆき、AD8000年の春分は3月17日となる。

このことから、春分の変動を3月10日~31日(月内変動)に許容するならば、BC1000年までは天文ソフトで調整する方が簡明であろう。

それ以上は表1を読み替える必要があるが、この具体的なやりかたについては「4 使用方法」のところで説明する。

遠い過去や未来における天体位置の精度に影響を及ぼす要因としては、歳差運動、固有運動、極運動、地球自転の減速などが考えられるが、

ステラナビゲータ10では(A.D.2000±3000年)程度の範囲についてはおよそ角度の分程度の精度はあると述べている。(HP3)

従って、上記の範囲を超えるものについては、注意が必要である。

表1 2018年の太陽の赤緯(日本標準時12時)春分3月21日

|

通日

|

1月

|

δ

|

通日

|

2月

|

δ

|

|

287

|

1月1日

|

-23゚00'40"

|

-23.01°

|

318

|

2月1日

|

-17゚08'22"

|

-17.13°

|

|

288

|

1月2日

|

-22゚55'34"

|

-22.92°

|

319

|

2月2日

|

-16゚51'12"

|

-16.85°

|

|

289

|

1月3日

|

-22゚50'00"

|

-22.83°

|

320

|

2月3日

|

-16゚33'45"

|

-16.56°

|

|

290

|

1月4日

|

-22゚43'59"

|

-22.73°

|

321

|

2月4日

|

-16゚15'59"

|

-16.26°

|

|

291

|

1月5日

|

-22゚37'31"

|

-22.62°

|

322

|

2月5日

|

-15゚57'57"

|

-15.96°

|

|

292

|

1月6日

|

-22゚30'36"

|

-22.51°

|

323

|

2月6日

|

-15゚39'39"

|

-15.66°

|

|

293

|

1月7日

|

-22゚23'15"

|

-22.38°

|

324

|

2月7日

|

-15゚21'04"

|

-15.35°

|

|

294

|

1月8日

|

-22゚15'27"

|

-22.25°

|

325

|

2月8日

|

-15゚02'14"

|

-15.03°

|

|

295

|

1月9日

|

-22゚07'13"

|

-22.12°

|

326

|

2月9日

|

-14゚43'08"

|

-14.71°

|

|

296

|

1月10日

|

-21゚58'32"

|

-21.97°

|

327

|

2月10日

|

-14゚23'47"

|

-14.39°

|

|

297

|

1月11日

|

-21゚49'26"

|

-21.82°

|

328

|

2月11日

|

-14゚04'12"

|

-14.07°

|

|

298

|

1月12日

|

-21゚39'55"

|

-21.66°

|

329

|

2月12日

|

-13゚44'23"

|

-13.73°

|

|

299

|

1月13日

|

-21゚29'58"

|

-21.49°

|

330

|

2月13日

|

-13゚24'21"

|

-13.40°

|

|

300

|

1月14日

|

-21゚19'36"

|

-21.32°

|

331

|

2月14日

|

-13゚04'05"

|

-13.06°

|

|

301

|

1月15日

|

-21゚08'50"

|

-21.14°

|

332

|

2月15日

|

-12゚43'36"

|

-12.72°

|

|

302

|

1月16日

|

-20゚57'40"

|

-20.96°

|

333

|

2月16日

|

-12゚22'55"

|

-12.38°

|

|

303

|

1月17日

|

-20゚46'05"

|

-20.76°

|

334

|

2月17日

|

-12゚02'02"

|

-12.03°

|

|

304

|

1月18日

|

-20゚34'07"

|

-20.56°

|

335

|

2月18日

|

-11゚40'58"

|

-11.68°

|

|

305

|

1月19日

|

-20゚21'45"

|

-20.36°

|

336

|

2月19日

|

-11゚19'42"

|

-11.32°

|

|

306

|

1月20日

|

-20゚09'01"

|

-20.15°

|

337

|

2月20日

|

-10゚58'16"

|

-10.97°

|

|

307

|

1月21日

|

-19゚55'53"

|

-19.93°

|

338

|

2月21日

|

-10゚36'40"

|

-10.61°

|

|

308

|

1月22日

|

-19゚42'24"

|

-19.70°

|

339

|

2月22日

|

-10゚14'54"

|

-10.24°

|

|

309

|

1月23日

|

-19゚28'32"

|

-19.47°

|

340

|

2月23日

|

-09゚52'58"

|

-9.88°

|

|

310

|

1月24日

|

-19゚14'19"

|

-19.23°

|

341

|

2月24日

|

-09゚30'54"

|

-9.51°

|

|

311

|

1月25日

|

-18゚59'44"

|

-18.99°

|

342

|

2月25日

|

-09゚08'41"

|

-9.14°

|

|

312

|

1月26日

|

-18゚44'49"

|

-18.74°

|

343

|

2月26日

|

-08゚46'20"

|

-8.77°

|

|

313

|

1月27日

|

-18゚29'34"

|

-18.49°

|

344

|

2月27日

|

-08゚23'51"

|

-8.39°

|

|

314

|

1月28日

|

-18゚13'58"

|

-18.23°

|

345

|

2月28日

|

-08゚01'15"

|

-8.02°

|

|

315

|

1月29日

|

-17゚58'02"

|

-17.96°

|

|

|

|

|

|

316

|

1月30日

|

-17゚41'48"

|

-17.69°

|

|

|

|

|

|

317

|

1月31日

|

-17゚25'14"

|

-17.42°

|

|

|

|

|

|

通日

|

3月

|

δ

|

通日

|

4月

|

δ

|

|

346

|

3月1日

|

-07゚38'32"

|

-7.64°

|

12

|

4月1日

|

+04゚28'57"

|

4.48°

|

|

347

|

3月2日

|

-07゚15'42"

|

-7.26°

|

13

|

4月2日

|

+04゚52'04"

|

4.86°

|

|

348

|

3月3日

|

-06゚52'46"

|

-6.87°

|

14

|

4月3日

|

+05゚15'06"

|

5.25°

|

|

349

|

3月4日

|

-06゚29'45"

|

-6.49°

|

15

|

4月4日

|

+05゚38'02"

|

5.63°

|

|

350

|

3月5日

|

-06゚06'38"

|

-6.11°

|

16

|

4月5日

|

+06゚00'53"

|

6.01°

|

|

351

|

3月6日

|

-05゚43'25"

|

-5.72°

|

17

|

4月6日

|

+06゚23'37"

|

6.39°

|

|

352

|

3月7日

|

-05゚20'09"

|

-5.33°

|

18

|

4月7日

|

+06゚46'15"

|

6.77°

|

|

353

|

3月8日

|

-04゚56'47"

|

-4.94°

|

19

|

4月8日

|

+07゚08'46"

|

7.14°

|

|

354

|

3月9日

|

-04゚33'22"

|

-4.55°

|

20

|

4月9日

|

+07゚31'10"

|

7.51°

|

|

355

|

3月10日

|

-04゚09'53"

|

-4.16°

|

21

|

4月10日

|

+07゚53'26"

|

7.89°

|

|

356

|

3月11日

|

-03゚46'21"

|

-3.77°

|

22

|

4月11日

|

+08゚15'34"

|

8.25°

|

|

357

|

3月12日

|

-03゚22'46"

|

-3.37°

|

23

|

4月12日

|

+08゚37'35"

|

8.62°

|

|

358

|

3月13日

|

-02゚59'09"

|

-2.98°

|

24

|

4月13日

|

+08゚59'26"

|

8.99°

|

|

359

|

3月14日

|

-02゚35'30"

|

-2.59°

|

25

|

4月14日

|

+09゚21'09"

|

9.35°

|

|

360

|

3月15日

|

-02゚11'49"

|

-2.19°

|

26

|

4月15日

|

+09゚42'42"

|

9.71°

|

|

361

|

3月16日

|

-01゚48'06"

|

-1.80°

|

27

|

4月16日

|

+10゚04'06"

|

10.06°

|

|

362

|

3月17日

|

-01゚24'23"

|

-1.40°

|

28

|

4月17日

|

+10゚25'20"

|

10.42°

|

|

363

|

3月18日

|

-01゚00'39"

|

-1.01°

|

29

|

4月18日

|

+10゚46'23"

|

10.77°

|

|

364

|

3月19日

|

-00゚36'55"

|

-0.61°

|

30

|

4月19日

|

+11゚07'16"

|

11.12°

|

|

365

|

3月20日

|

-00゚13'12"

|

-0.22°

|

31

|

4月20日

|

+11゚27'58"

|

11.46°

|

|

1

|

3月21日

|

+00゚10'31"

|

0.17°

|

32

|

4月21日

|

+11゚48'28"

|

11.80°

|

|

2

|

3月22日

|

+00゚34'13"

|

0.57°

|

33

|

4月22日

|

+12゚08'47"

|

12.14°

|

|

3

|

3月23日

|

+00゚57'54"

|

0.96°

|

34

|

4月23日

|

+12゚28'53"

|

12.48°

|

|

4

|

3月24日

|

+01゚21'33"

|

1.35°

|

35

|

4月24日

|

+12゚48'47"

|

12.81°

|

|

5

|

3月25日

|

+01゚45'10"

|

1.75°

|

36

|

4月25日

|

+13゚08'29"

|

13.14°

|

|

6

|

3月26日

|

+02゚08'44"

|

2.14°

|

37

|

4月26日

|

+13゚27'57"

|

13.46°

|

|

7

|

3月27日

|

+02゚32'15"

|

2.53°

|

38

|

4月27日

|

+13゚47'12"

|

13.78°

|

|

8

|

3月28日

|

+02゚55'43"

|

2.92°

|

39

|

4月28日

|

+14゚06'13"

|

14.10°

|

|

9

|

3月29日

|

+03゚19'08"

|

3.31°

|

40

|

4月29日

|

+14゚25'00"

|

14.41°

|

|

10

|

3月30日

|

+03゚42'29"

|

3.70°

|

41

|

4月30日

|

+14゚43'33"

|

14.72°

|

|

11

|

3月31日

|

+04゚05'45"

|

4.09°

|

|

|

|

|

|

通日

|

5月

|

δ

|

通日

|

6月

|

δ

|

|

42

|

5月1日

|

+15゚01'51"

|

15.03°

|

73

|

6月1日

|

+22゚01'50"

|

22.03°

|

|

43

|

5月2日

|

+15゚19'54"

|

15.33°

|

74

|

6月2日

|

+22゚09'50"

|

22.16°

|

|

44

|

5月3日

|

+15゚37'42"

|

15.62°

|

75

|

6月3日

|

+22゚17'27"

|

22.29°

|

|

45

|

5月4日

|

+15゚55'15"

|

15.92°

|

76

|

6月4日

|

+22゚24'41"

|

22.41°

|

|

46

|

5月5日

|

+16゚12'32"

|

16.20°

|

77

|

6月5日

|

+22゚31'31"

|

22.52°

|

|

47

|

5月6日

|

+16゚29'33"

|

16.49°

|

78

|

6月6日

|

+22゚37'58"

|

22.63°

|

|

48

|

5月7日

|

+16゚46'17"

|

16.77°

|

79

|

6月7日

|

+22゚44'01"

|

22.73°

|

|

49

|

5月8日

|

+17゚02'45"

|

17.04°

|

80

|

6月8日

|

+22゚49'39"

|

22.82°

|

|

50

|

5月9日

|

+17゚18'55"

|

17.31°

|

81

|

6月9日

|

+22゚54'54"

|

22.91°

|

|

51

|

5月10日

|

+17゚34'49"

|

17.58°

|

82

|

6月10日

|

+22゚59'45"

|

22.99°

|

|

52

|

5月11日

|

+17゚50'25"

|

17.84°

|

83

|

6月11日

|

+23゚04'11"

|

23.06°

|

|

53

|

5月12日

|

+18゚05'42"

|

18.09°

|

84

|

6月12日

|

+23゚08'13"

|

23.13°

|

|

54

|

5月13日

|

+18゚20'42"

|

18.34°

|

85

|

6月13日

|

+23゚11'51"

|

23.19°

|

|

55

|

5月14日

|

+18゚35'23"

|

18.58°

|

86

|

6月14日

|

+23゚15'04"

|

23.25°

|

|

56

|

5月15日

|

+18゚49'46"

|

18.82°

|

87

|

6月15日

|

+23゚17'53"

|

23.29°

|

|

57

|

5月16日

|

+19゚03'49"

|

19.06°

|

88

|

6月16日

|

+23゚20'17"

|

23.33°

|

|

58

|

5月17日

|

+19゚17'33"

|

19.29°

|

89

|

6月17日

|

+23゚22'16"

|

23.37°

|

|

59

|

5月18日

|

+19゚30'57"

|

19.51°

|

90

|

6月18日

|

+23゚23'50"

|

23.39°

|

|

60

|

5月19日

|

+19゚44'02"

|

19.73°

|

91

|

6月19日

|

+23゚25'00"

|

23.41°

|

|

61

|

5月20日

|

+19゚56'46"

|

19.94°

|

92

|

6月20日

|

+23゚25'44"

|

23.42°

|

|

62

|

5月21日

|

+20゚09'10"

|

20.15°

|

93

|

6月21日

|

+23゚26'04"

|

23.43°

|

|

63

|

5月22日

|

+20゚21'13"

|

20.35°

|

94

|

6月22日

|

+23゚25'59"

|

23.43°

|

|

64

|

5月23日

|

+20゚32'55"

|

20.54°

|

95

|

6月23日

|

+23゚25'29"

|

23.42°

|

|

65

|

5月24日

|

+20゚44'15"

|

20.73°

|

96

|

6月24日

|

+23゚24'35"

|

23.40°

|

|

66

|

5月25日

|

+20゚55'14"

|

20.92°

|

97

|

6月25日

|

+23゚23'15"

|

23.38°

|

|

67

|

5月26日

|

+21゚05'52"

|

21.09°

|

98

|

6月26日

|

+23゚21'31"

|

23.35°

|

|

68

|

5月27日

|

+21゚16'07"

|

21.26°

|

99

|

6月27日

|

+23゚19'23"

|

23.32°

|

|

69

|

5月28日

|

+21゚26'01"

|

21.43°

|

100

|

6月28日

|

+23゚16'49"

|

23.28°

|

|

70

|

5月29日

|

+21゚35'32"

|

21.59°

|

101

|

6月29日

|

+23゚13'52"

|

23.23°

|

|

71

|

5月30日

|

+21゚44'41"

|

21.74°

|

102

|

6月30日

|

+23゚10'29"

|

23.17°

|

|

72

|

5月31日

|

+21゚53'27"

|

21.89°

|

|

|

|

|

|

通日

|

7月

|

δ

|

通日

|

8月

|

δ

|

|

103

|

7月1日

|

+23゚06'43"

|

23.11°

|

134

|

8月1日

|

+18゚02'46"

|

18.04°

|

|

104

|

7月2日

|

+23゚02'32"

|

23.04°

|

135

|

8月2日

|

+17゚47'34"

|

17.79°

|

|

105

|

7月3日

|

+22゚57'57"

|

22.96°

|

136

|

8月3日

|

+17゚32'04"

|

17.53°

|

|

106

|

7月4日

|

+22゚52'58"

|

22.88°

|

137

|

8月4日

|

+17゚16'18"

|

17.27°

|

|

107

|

7月5日

|

+22゚47'35"

|

22.79°

|

138

|

8月5日

|

+17゚00'15"

|

17.00°

|

|

108

|

7月6日

|

+22゚41'49"

|

22.69°

|

139

|

8月6日

|

+16゚43'55"

|

16.73°

|

|

109

|

7月7日

|

+22゚35'38"

|

22.59°

|

140

|

8月7日

|

+16゚27'18"

|

16.45°

|

|

110

|

7月8日

|

+22゚29'05"

|

22.48°

|

141

|

8月8日

|

+16゚10'26"

|

16.17°

|

|

111

|

7月9日

|

+22゚22'08"

|

22.36°

|

142

|

8月9日

|

+15゚53'19"

|

15.88°

|

|

112

|

7月10日

|

+22゚14'47"

|

22.24°

|

143

|

8月10日

|

+15゚35'55"

|

15.59°

|

|

113

|

7月11日

|

+22゚07'04"

|

22.11°

|

144

|

8月11日

|

+15゚18'17"

|

15.30°

|

|

114

|

7月12日

|

+21゚58'58"

|

21.98°

|

145

|

8月12日

|

+15゚00'25"

|

15.00°

|

|

115

|

7月13日

|

+21゚50'29"

|

21.84°

|

146

|

8月13日

|

+14゚42'17"

|

14.70°

|

|

116

|

7月14日

|

+21゚41'38"

|

21.69°

|

147

|

8月14日

|

+14゚23'56"

|

14.39°

|

|

117

|

7月15日

|

+21゚32'25"

|

21.54°

|

148

|

8月15日

|

+14゚05'21"

|

14.08°

|

|

118

|

7月16日

|

+21゚22'49"

|

21.38°

|

149

|

8月16日

|

+13゚46'33"

|

13.77°

|

|

119

|

7月17日

|

+21゚12'52"

|

21.21°

|

150

|

8月17日

|

+13゚27'32"

|

13.45°

|

|

120

|

7月18日

|

+21゚02'34"

|

21.04°

|

151

|

8月18日

|

+13゚08'18"

|

13.13°

|

|

121

|

7月19日

|

+20゚51'54"

|

20.86°

|

152

|

8月19日

|

+12゚48'51"

|

12.81°

|

|

122

|

7月20日

|

+20゚40'52"

|

20.68°

|

153

|

8月20日

|

+12゚29'13"

|

12.48°

|

|

123

|

7月21日

|

+20゚29'30"

|

20.49°

|

154

|

8月21日

|

+12゚09'22"

|

12.15°

|

|

124

|

7月22日

|

+20゚17'48"

|

20.29°

|

155

|

8月22日

|

+11゚49'20"

|

11.82°

|

|

125

|

7月23日

|

+20゚05'45"

|

20.09°

|

156

|

8月23日

|

+11゚29'07"

|

11.48°

|

|

126

|

7月24日

|

+19゚53'22"

|

19.88°

|

157

|

8月24日

|

+11゚08'43"

|

11.14°

|

|

127

|

7月25日

|

+19゚40'39"

|

19.67°

|

158

|

8月25日

|

+10゚48'09"

|

10.80°

|

|

128

|

7月26日

|

+19゚27'36"

|

19.46°

|

159

|

8月26日

|

+10゚27'25"

|

10.45°

|

|

129

|

7月27日

|

+19゚14'15"

|

19.23°

|

160

|

8月27日

|

+10゚06'30"

|

10.10°

|

|

130

|

7月28日

|

+19゚00'34"

|

19.00°

|

161

|

8月28日

|

+09゚45'26"

|

9.75°

|

|

131

|

7月29日

|

+18゚46'34"

|

18.77°

|

162

|

8月29日

|

+09゚24'13"

|

9.40°

|

|

132

|

7月30日

|

+18゚32'16"

|

18.53°

|

163

|

8月30日

|

+09゚02'50"

|

9.04°

|

|

133

|

7月31日

|

+18゚17'40"

|

18.29°

|

164

|

8月31日

|

+08゚41'19"

|

8.68°

|

|

通日

|

9月

|

δ

|

通日

|

10月

|

δ

|

|

165

|

9月1日

|

+08゚19'40"

|

8.32°

|

195

|

10月1日

|

-03゚07'50"

|

-3.13°

|

|

166

|

9月2日

|

+07゚57'52"

|

7.96°

|

196

|

10月2日

|

-03゚31'05"

|

-3.51°

|

|

167

|

9月3日

|

+07゚35'57"

|

7.59°

|

197

|

10月3日

|

-03゚54'18"

|

-3.90°

|

|

168

|

9月4日

|

+07゚13'54"

|

7.23°

|

198

|

10月4日

|

-04゚17'28"

|

-4.29°

|

|

169

|

9月5日

|

+06゚51'44"

|

6.86°

|

199

|

10月5日

|

-04゚40'35"

|

-4.67°

|

|

170

|

9月6日

|

+06゚29'27"

|

6.49°

|

200

|

10月6日

|

-05゚03'39"

|

-5.06°

|

|

171

|

9月7日

|

+06゚07'04"

|

6.11°

|

201

|

10月7日

|

-05゚26'39"

|

-5.44°

|

|

172

|

9月8日

|

+05゚44'34"

|

5.74°

|

202

|

10月8日

|

-05゚49'35"

|

-5.82°

|

|

173

|

9月9日

|

+05゚21'59"

|

5.36°

|

203

|

10月9日

|

-06゚12'27"

|

-6.20°

|

|

174

|

9月10日

|

+04゚59'19"

|

4.98°

|

204

|

10月10日

|

-06゚35'13"

|

-6.58°

|

|

175

|

9月11日

|

+04゚36'33"

|

4.60°

|

205

|

10月11日

|

-06゚57'55"

|

-6.96°

|

|

176

|

9月12日

|

+04゚13'42"

|

4.22°

|

206

|

10月12日

|

-07゚20'31"

|

-7.34°

|

|

177

|

9月13日

|

+03゚50'47"

|

3.84°

|

207

|

10月13日

|

-07゚43'00"

|

-7.71°

|

|

178

|

9月14日

|

+03゚27'48"

|

3.46°

|

208

|

10月14日

|

-08゚05'24"

|

-8.09°

|

|

179

|

9月15日

|

+03゚04'46"

|

3.07°

|

209

|

10月15日

|

-08゚27'40"

|

-8.46°

|

|

180

|

9月16日

|

+02゚41'39"

|

2.69°

|

210

|

10月16日

|

-08゚49'50"

|

-8.83°

|

|

181

|

9月17日

|

+02゚18'30"

|

2.30°

|

211

|

10月17日

|

-09゚11'51"

|

-9.19°

|

|

182

|

9月18日

|

+01゚55'18"

|

1.92°

|

212

|

10月18日

|

-09゚33'45"

|

-9.56°

|

|

183

|

9月19日

|

+01゚32'04"

|

1.53°

|

213

|

10月19日

|

-09゚55'30"

|

-9.92°

|

|

184

|

9月20日

|

+01゚08'48"

|

1.14°

|

214

|

10月20日

|

-10゚17'07"

|

-10.28°

|

|

185

|

9月21日

|

+00゚45'30"

|

0.75°

|

215

|

10月21日

|

-10゚38'34"

|

-10.64°

|

|

186

|

9月22日

|

+00゚22'11"

|

0.36°

|

216

|

10月22日

|

-10゚59'52"

|

-10.99°

|

|

187

|

9月23日

|

-00゚01'09"

|

-0.01°

|

217

|

10月23日

|

-11゚21'00"

|

-11.35°

|

|

188

|

9月24日

|

-00゚24'30"

|

-0.40°

|

218

|

10月24日

|

-11゚41'57"

|

-11.69°

|

|

189

|

9月25日

|

-00゚47'52"

|

-0.79°

|

219

|

10月25日

|

-12゚02'44"

|

-12.04°

|

|

190

|

9月26日

|

-01゚11'13"

|

-1.18°

|

220

|

10月26日

|

-12゚23'20"

|

-12.38°

|

|

191

|

9月27日

|

-01゚34'34"

|

-1.57°

|

221

|

10月27日

|

-12゚43'45"

|

-12.72°

|

|

192

|

9月28日

|

-01゚57'55"

|

-1.96°

|

222

|

10月28日

|

-13゚03'57"

|

-13.06°

|

|

193

|

9月29日

|

-02゚21'15"

|

-2.35°

|

223

|

10月29日

|

-13゚23'58"

|

-13.39°

|

|

194

|

9月30日

|

-02゚44'33"

|

-2.74°

|

224

|

10月30日

|

-13゚43'46"

|

-13.72°

|

|

|

|

|

|

225

|

10月31日

|

-14゚03'21"

|

-14.05°

|

|

通日

|

11月

|

δ

|

通日

|

12月

|

δ

|

|

226

|

11月1日

|

-14゚22'43"

|

-14.37°

|

256

|

12月1日

|

-21゚46'29"

|

-21.77°

|

|

227

|

11月2日

|

-14゚41'51"

|

-14.69°

|

257

|

12月2日

|

-21゚55'40"

|

-21.92°

|

|

228

|

11月3日

|

-15゚00'44"

|

-15.01°

|

258

|

12月3日

|

-22゚04'26"

|

-22.07°

|

|

229

|

11月4日

|

-15゚19'24"

|

-15.32°

|

259

|

12月4日

|

-22゚12'47"

|

-22.21°

|

|

230

|

11月5日

|

-15゚37'48"

|

-15.63°

|

260

|

12月5日

|

-22゚20'42"

|

-22.34°

|

|

231

|

11月6日

|

-15゚55'57"

|

-15.93°

|

261

|

12月6日

|

-22゚28'10"

|

-22.46°

|

|

232

|

11月7日

|

-16゚13'50"

|

-16.23°

|

262

|

12月7日

|

-22゚35'13"

|

-22.58°

|

|

233

|

11月8日

|

-16゚31'26"

|

-16.52°

|

263

|

12月8日

|

-22゚41'49"

|

-22.69°

|

|

234

|

11月9日

|

-16゚48'46"

|

-16.81°

|

264

|

12月9日

|

-22゚47'58"

|

-22.79°

|

|

235

|

11月10日

|

-17゚05'49"

|

-17.09°

|

265

|

12月10日

|

-22゚53'41"

|

-22.89°

|

|

236

|

11月11日

|

-17゚22'35"

|

-17.37°

|

266

|

12月11日

|

-22゚58'56"

|

-22.98°

|

|

237

|

11月12日

|

-17゚39'02"

|

-17.65°

|

267

|

12月12日

|

-23゚03'44"

|

-23.06°

|

|

238

|

11月13日

|

-17゚55'11"

|

-17.91°

|

268

|

12月13日

|

-23゚08'05"

|

-23.13°

|

|

239

|

11月14日

|

-18゚11'02"

|

-18.18°

|

269

|

12月14日

|

-23゚11'58"

|

-23.19°

|

|

240

|

11月15日

|

-18゚26'33"

|

-18.44°

|

270

|

12月15日

|

-23゚15'23"

|

-23.25°

|

|

241

|

11月16日

|

-18゚41'45"

|

-18.69°

|

271

|

12月16日

|

-23゚18'20"

|

-23.30°

|

|

242

|

11月17日

|

-18゚56'36"

|

-18.94°

|

272

|

12月17日

|

-23゚20'50"

|

-23.34°

|

|

243

|

11月18日

|

-19゚11'08"

|

-19.18°

|

273

|

12月18日

|

-23゚22'51"

|

-23.38°

|

|

244

|

11月19日

|

-19゚25'19"

|

-19.42°

|

274

|

12月19日

|

-23゚24'24"

|

-23.40°

|

|

245

|

11月20日

|

-19゚39'08"

|

-19.65°

|

275

|

12月20日

|

-23゚25'29"

|

-23.42°

|

|

246

|

11月21日

|

-19゚52'37"

|

-19.87°

|

276

|

12月21日

|

-23゚26'06"

|

-23.43°

|

|

247

|

11月22日

|

-20゚05'43"

|

-20.09°

|

277

|

12月22日

|

-23゚26'15"

|

-23.43°

|

|

248

|

11月23日

|

-20゚18'28"

|

-20.30°

|

278

|

12月23日

|

-23゚25'55"

|

-23.43°

|

|

249

|

11月24日

|

-20゚30'50"

|

-20.51°

|

279

|

12月24日

|

-23゚25'07"

|

-23.41°

|

|

250

|

11月25日

|

-20゚42'49"

|

-20.71°

|

280

|

12月25日

|

-23゚23'51"

|

-23.39°

|

|

251

|

11月26日

|

-20゚54'25"

|

-20.90°

|

281

|

12月26日

|

-23゚22'07"

|

-23.36°

|

|

252

|

11月27日

|

-21゚05'38"

|

-21.09°

|

282

|

12月27日

|

-23゚19'54"

|

-23.33°

|

|

253

|

11月28日

|

-21゚16'27"

|

-21.27°

|

283

|

12月28日

|

-23゚17'14"

|

-23.28°

|

|

254

|

11月29日

|

-21゚26'52"

|

-21.44°

|

284

|

12月29日

|

-23゚14'05"

|

-23.23°

|

|

255

|

11月30日

|

-21゚36'53"

|

-21.61°

|

285

|

12月30日

|

-23゚10'29"

|

-23.17°

|

|

|

|

|

|

286

|

12月31日

|

-23゚06'24"

|

-23.10°

|

3 方位Aと高度h

方位Aと高度hには (4)式のような関係があり、図4にその具体例を示す。

図4 太陽の方位・高度と二十四節気の関係(HP4)

図4は東京(三鷹)を観測点としたものであるが、東京以外は次のように考える。

太陽の南中時の最大高度は、hmax=90°-φ+εである。ここで、εは黄道傾斜角(地軸の傾き)23.4°、φは観測点の緯度である。

図4は東京 北緯35°39′(35.65°)であるので、太陽の最大高度は77.75°となる。

観測点が東京以外のところでは、太陽の高度は南にゆけば増大し、北に行けば減少する。(図2参照)

これから大きく逸脱した高度に太陽は存在しない。

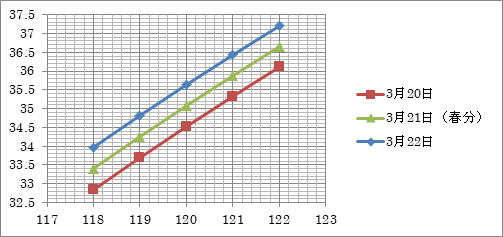

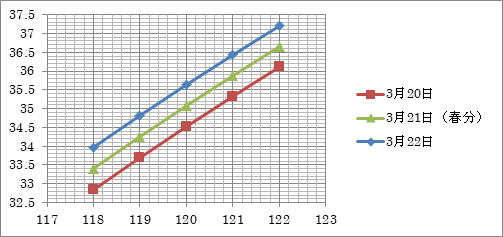

図5は東京から方位120°(千葉県袖ケ浦市長浦付近)を見た2018年3月21日(春分)前後の方位と高度の変化を、

月日をパラメータとしてグラフ化したものである。

観測点は図4の経緯度に合わせているので、イメージ的には図4の部分拡大図に月日を追記したものといえる。

図5 東京から方位120°付近を見たの太陽の高度の変化2018年

横軸:方位(単位 度) 縦軸:高度 (単位 度)

方位120°付近における太陽の高度は、3月20日34.5°、3月21日35.1°、3月22日35.6°で、約0.6°ステップで上昇過程にある。

これは、春から夏に向けて太陽の高度が上がってゆく様を表している。

ここで、ある特定の方位における太陽の位置は、連続的なものでなくステップ状であることに留意すべきである。

4 使用方法の説明

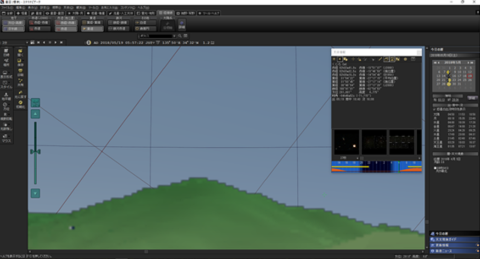

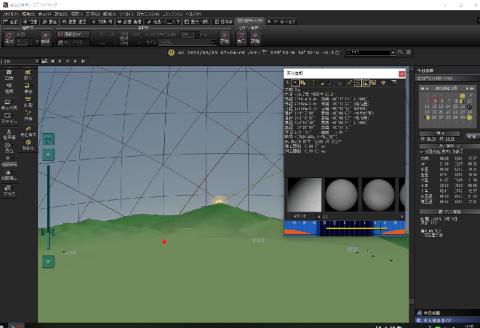

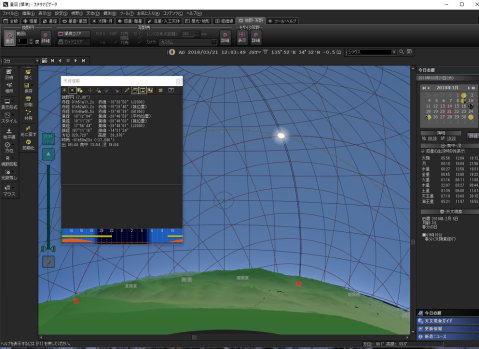

ここで使用する天文ソフトはステラナビゲータ10(アストロアーツ製)である。

基本操作については、付属のガイドブックを参照されたい。

抽象的な説明は分かりにくいので、具体例で説明する。

まずは、最も基本的な課題として現代における太陽の位置を推定してみよう。

課題1-1

三輪山の山頂にて岩穴を有する岩を発見した。

岩穴の方位は150°(注1)、高度は30°、視野角は7°(注2)であった。

2018年の太陽の出現月日を推定せよ。

(注1)通常、方位は北を基準とするが、ステラナビゲータの方位は南を0°としているので注意が必要である。

北基準の方位150°は、南基準では180°を加えた330°と表示される。本稿では北基準で表記する。

(注2)岩穴を長さℓ、直径dのまっすぐな筒と見なすとき、視野角θは、tan(θ/2)=(d/2)/ ℓ なる関係がある。

例えば、岩穴の長さ1mで視野角7°の時、岩穴の直径は約12㎝となる。

天高くに向けられた岩穴や岩の傾斜などがこれに相当する。

これは、方位と高度が決まれば、そこに太陽が現れるかどうかの最も基本的な課題である。

空の任意の位置に太陽が出現する月日を求めてみよう。

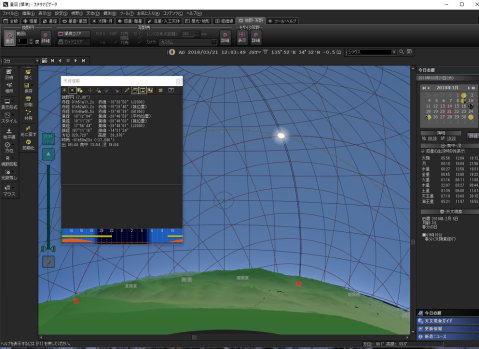

①観測点 三輪山山頂 東経135度52分01秒 北緯34度32分06秒 を指定。

②ステラナビゲータを地平座標で開き、パソコン画面上に方位・高度・子午線と共に2018年の経緯線と黄道を視位置で表示させ、

メニューバーの「天体」を開き地形データ(注3)を読みこむ。

(注3)必ずしも地形データを読みこむ必要はないが、画面がわかりやすくなる。

③天空に目標となる視野円を表示させる。

メニューバーの「視野」を開き、「中心座標を指定」の座標系「方位・高度」を選択し、方位150°(注4)、高度30°を入力する。(注4)

リボンバーの「視野・写野」を開き、「視野円範囲7度」を表示させる。 (注5)

(注4)ステラナビゲータでは南を基準にしているので、入力すべき方位は、180°を加えた150°+180°=330°となる。

(注5)視野円が画面の中心に来ない時は、Shiftキーを押しながらリボンバーの「視野・写野」の表示ボタンをクリックするとうまくゆく場合がある。

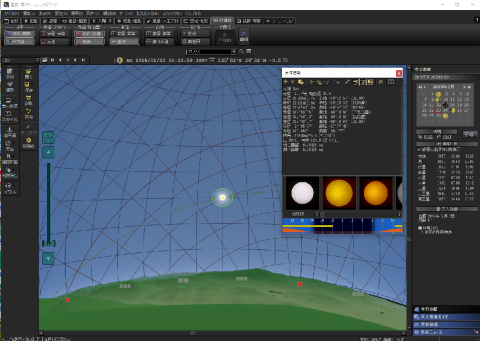

図6 三輪山山頂の岩穴から覗いた空(視野円7°)

岩穴の方位150°、高度30°の位置に視野円の中心が置かれている。

④視野円の中心を左クリックし、「天体情報」の「視野円」より視位置の赤緯δ-19゚28'45"(-19.48°)を読み取る。 (注6)

(注6)赤緯δの値は目安として使用するもので、精密なものでなくともよい。

⑤図3を参照して表1からδ-19.48°に近い月日、1月23日と11月19日を選ぶ。

⑥画面を2018年1月23日に指定して最適値を得る。

図7 三輪山山頂から見た太陽の方位150.0°高度30.1°

2018年1月23日10時18分59秒 視野円の中にすっぽりと入った太陽

⑦同様にして、2018年11月19日9時52分43秒においても、太陽の方位150.0°高度30.2°を得る。

天文考古学においては、古い時代の太陽の運行を調べることが重要である。

課題1-1の応用例として、BC 2500年の太陽の位置を推定しよう。

課題1-2

三輪山の山頂にて岩穴を有する岩を発見した。

岩穴の方位は150°、高度は30°、視野角は7°であった。

岩の周囲から縄文時代の土器が出土し、何らかの遺跡であることがわかった。

岩穴から望まれるBC2500年の太陽の出現月日を推定せよ。

①観測点 三輪山山頂 東経135度52分01秒 北緯34度32分06秒 を指定。

②ステラナビゲータを地平座標で開き、パソコン画面上に方位・高度・子午線と共にBC2500年の経緯線と黄道を視位置で表示させ、

メニューバーの「天体」を開き地形データを読みこむ。

③天空に目標となる視野円を表示させる。

メニューバーの「視野」を開き、「中心座標を指定」の座標系「方位・高度」を選択し、方位150°、高度30°を入力する。

リボンバーの「視野・写野」を開き、「視野円範囲7度」を表示させる。(図6参照)

④視野円の中心を左クリックし、「天体情報」の「視野円」より視位置の赤緯δ-19゚28'38" (-19.48゚)を読み取る。

⑤図3を参照して表1からδ-19.48゚に近い月日、1月23日と11月19日を選ぶ。

BC1000年以上を遡る場合は、下記の要領で表1を読み替える。

A ソフトのBC2500年の暦を開き、3月21日の太陽の黄経をチェックする。

黄経(視位置) 339゚30'05"

B 春分の日は黄経が0°(360°)になる日であるから、21°ばかり黄経を増大させる必要がある。

黄経の1日あたりの変化量を1°とすると21日分のシフトとなるので、

通日22日の4月11日頃がBC2500年の春分の日となるのでソフトでこれを確認する。

春分点通過時刻4月11日22時26分

C 表1の通日1日(3月21日)を、4月11日に合わせ込んだ暦を想定する。(21日分シフト)

・ 1月23日の通日309に21を加算し、通日330を得る。

得られた通日330に対応する日は2月13日となる。

・11月19日(通日244)も同様にして、通日244に21を加算し通日265を得る。

得られた通日265に対応する日は12月10日となる。

⑥画面をBC2500年2月13日に指定して、ここから最適値を求めると下記のデータが得られる。

BC2500年2月13日10時26分45秒 太陽の方位150.1°高度30.1°

⑦同様にして、画面をBC2500年12月10日に指定して、ここから最適値を求めると下記のデータが得られる

BC2500年12月6日10時2分40秒 (注7) 太陽の方位150.1°高度30.1°

(注7)12月10日から12月6日の前倒しのずれ4日は、歳差と近日点の約21,000年を周期とする移動によるものと推定される。

近日点は、現在は冬至点寄り(1月3日頃)にあるが、BC2500年頃には秋分点寄りにあった。(HP5)

次に課題1-2において、年代を縄文時代の始まりとされているBC13000年に設定したケースを検討しよう。

春分の日のずれは82日にもなるが、手法は同じである。

課題1-3

三輪山の山頂にて岩穴を有する岩を発見した。

岩穴の方位は150°、高度は30°、視野角は7°であった。

岩穴から望まれる縄文時代の初期とされるBC13000年の太陽の出現月日を推定せよ。

①観測点 三輪山山頂 東経135度52分01秒 北緯34度32分06秒 を指定。

②ステラナビゲータを地平座標で開き、パソコン画面上に方位・高度・子午線と共にBC13000年の経緯線と黄道を視位置で表示させ、

メニューバーの「天体」を開き地形データを読みこむ。

③天空に目標となる視野円を表示させる。

ニューバーの「視野」を開き、「中心座標を指定」の座標系「方位・高度」を選択し、方位150°、高度30°を入力する。

リボンバーの「視野・写野」を開き、「視野円範囲7度」を表示させる。(図6参照)

④視野円の中心を左クリックし、「天体情報」の「視野円」より視位置の赤緯δ-19゚28'23"(-19.47°)を読み取る。

⑤図3を参照して表1からδ-19.47°に近い月日、1月23日と 11月19日を選ぶ。

BC1000年以上を遡る場合は、下記の要領で表1を読み替える。

A ソフトのBC13000年の暦を開き、3月21日の太陽の黄経をチェックする。

黄経(視位置) 277゚59'52"

B 春分の日は黄経が0°(360°)になる日であるから、82°ばかり黄経を増大させる必要がある。

黄経の1日あたりの変化量を1°とすると82日分のシフトとなるので、

通日83日の6月11日頃がBC13000年の春分の日となるのでソフトでこれを確認する。

春分点通過時刻6月11日2時17分

C表1の通日1日(3月21日)を、6月11日に合わせ込んだ暦を想定する。(82日分シフト)

・1月23日の通日309に82を加算し、通日391を得る。

通日が365を超えるものについては、391-365=26に換算する。

得られた通日26に対応する日は4月15日となる。

・11月19日(通日244)も同様にして、通日244に82を加算し通日326を得る。

得られた通日326に対応する日は2月9日となる。

⑥画面をBC13000年4月15日に指定して、ここから最適値を求めると下記のデータが得られる。

BC13000年4月15日11時9分00秒 太陽の方位150.0°高度30.0

⑦同様にして、画面をBC13000年2月9日に指定して、ここから最適値を求めると下記のデータが得られる。

BC13000年2月6日10時55分00秒 太陽の方位150.0°高度30.0°

これまでは、太陽が空の高い位置にある場合を想定した。

ここでは、太陽が地表近くにある場合を検討しよう。

これは日の出・日の入りに相当するので数多くのソフトがある。

これらは、ソフトの描き出す地形図と太陽が視覚的に関連づけられている。

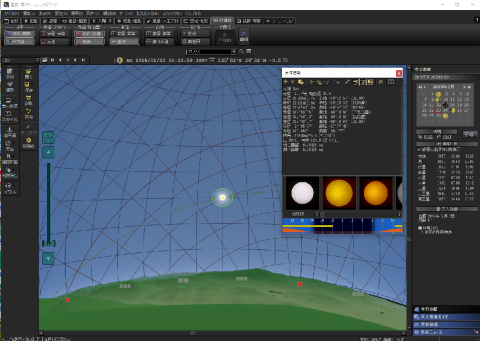

ここではその事例として、大和の箸墓古墳の池のほとりから眺めた三輪山から昇る朝日の出現月日を推定してみよう。

古事記に名高い三輪山の山頂から登る朝日は、古代ロマンあふれる光景であろう。

これは、登山や写真の愛好者の間で、ダイヤモンド富士と呼ばれているものと同類である。

ダイヤモンド富士とは. 富士山頂から太陽が昇る瞬間と夕日が沈む瞬間に、山頂がまるでダイヤモンドのように光輝く現象である。

課題2-1

箸墓古墳から見た三輪山の朝日 2018年の出現月日の推定

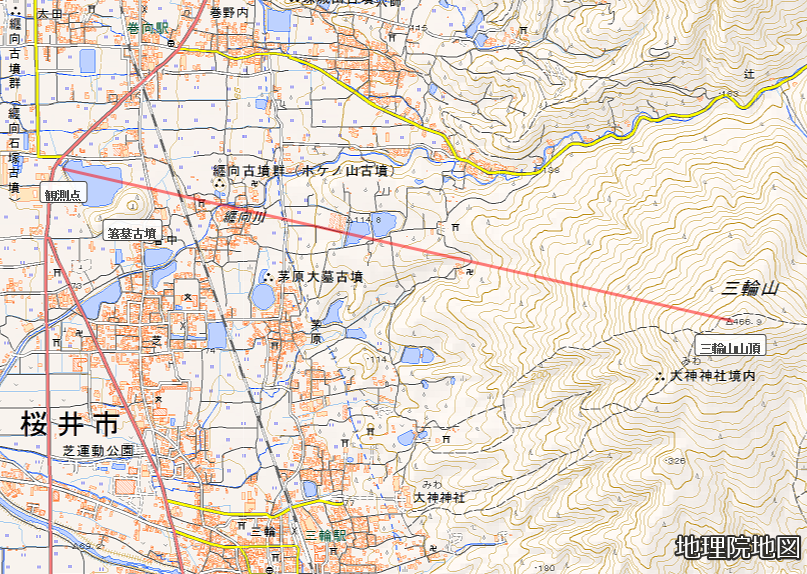

①観測点 箸墓古墳の池のほとり 東経135度50分17.5秒 北緯34度32分25.8秒 を指定

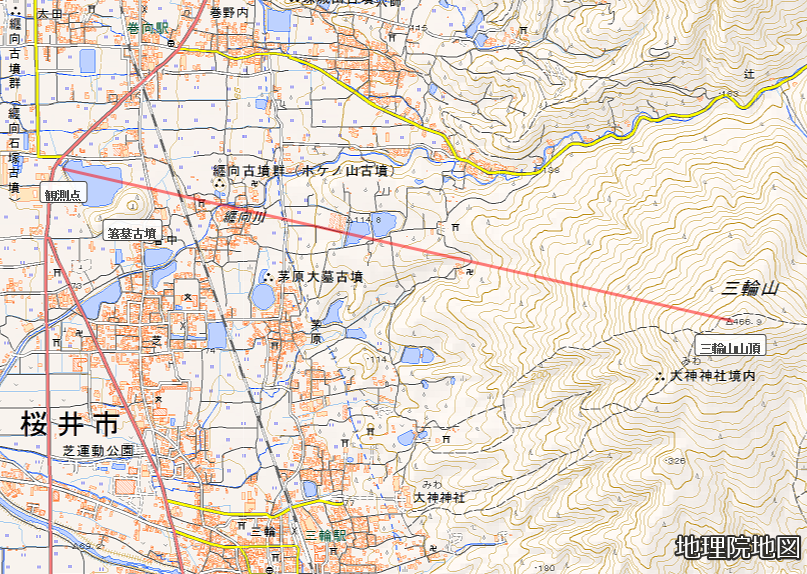

図8 観測点 箸墓古墳 三輪山の配置(観測点から三輪山までの距離2.7km)

図9 箸墓古墳の池ほとりから眺めた三輪山(ウィキメディア・コモンズ)

正面 三輪山 中央右の小山状のものは箸墓古墳の後円部

②ステラナビゲータを地平座標で開き、パソコン画面上に方位・高度・子午線と共に2018年の経緯線と黄道を視位置で表示させ、

メニューバーの「天体」を開き地形データを読みこむ。

③画面上に箸墓古墳から見て方位103.7°にある三輪山を表示させる。(注8)

(注8)山名の特定 ステラナビゲータには山の名前が記載されていないので、山名の特定は方位を基準に地理院地図や撮影画像でおこなう。

ソフトではカシミールがあれば便利である。(文献1、2)

④画面上で三輪山の山頂の中央部付近を左クリックし、「天体情報」より視位置の赤緯

δ-06゚18'28"(-6.31°)を読み取る。

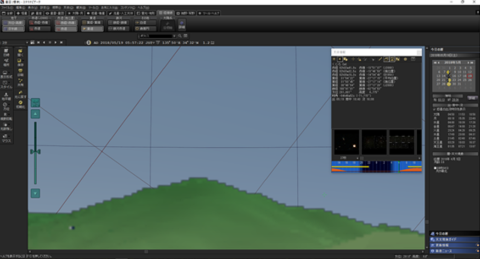

図10 箸墓古墳から見た三輪山(方位103.7°)

⑤図3を参照して表1からδ-6.31°に近い月日、3月5日と10月9日を選ぶ。

⑥画面を2018年3月5日に指定して最適値を求める。

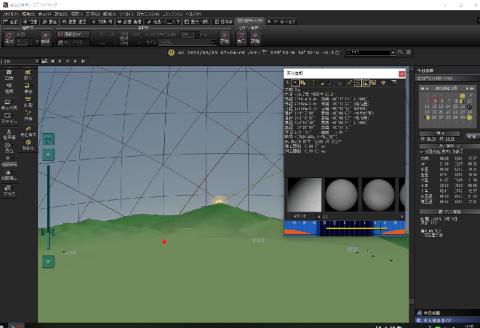

図11 箸墓古墳から見た三輪山の朝日 三輪山山頂に中心がある太陽

2018年3月5日7時4分8秒 太陽の方位103.1°高度8.0°

⑦同様にして、画面を2018年10月9日に指定して最適値を求める。

箸墓古墳から見た三輪山の朝日 三輪山山頂に中心がある太陽

2018年10月9日6時39分45秒 太陽の方位103.0°高度7.9°

卑弥呼の墓とも言われる箸墓古墳の造営は3世紀中頃とされている。

次の課題は、その時代の朝日である。

課題2-2

箸墓古墳から見た三輪山の朝日 AD250年の出現月日の推定

①観測点 箸墓古墳の池のほとり 東経135度50分17.5秒 北緯34度32分25.8秒 を指定

②ステラナビゲータを地平座標で開き、パソコン画面上に方位・高度・子午線と共にAD250年の

経緯線と黄道を視位置で表示させ、メニューバーの「天体」を開き地形データを読みこむ。

③画面上に箸墓古墳から見て方位103.7°にある三輪山を表示させる。

④画面上で三輪山の山頂の中央部付近を左クリックし、「天体情報」より視位置の赤緯δ-06゚18'58"(-6.32°) を読み取る。

⑤図3を参照して表1からδ-6.32°に近い月日、3月5日と10月9日を選ぶ。

⑥画面をAD250年3月5日に指定して最適値を求める。

箸墓古墳から見た三輪山の朝日 三輪山山頂に中心がある太陽

AD250年3月5日7時6分20秒 太陽の方位103.3°高度7.9°

⑦同様にして、画面をAD250年10月9日に指定して最適値を求める。

箸墓古墳から見た三輪山の朝日 三輪山山頂に中心がある太陽

AD250年10月10日6時41分40秒 太陽の方位103.4°高度7.9°

山の頂上から朝日が昇るというのは人の視覚に依拠するものである。

図5に示したように太陽の運行はステップ状に変化するので、山頂の方位と高度が線上からずれている場合は太陽の中心は存在しないことになる。

しかしながら、山頂が水平方向の広がりを持ち、太陽は32′の視直径を有していることから、

方位と高度をずらすことにより近傍の太陽を選択することが許容される。

これは岩穴場合も同様のことがいえる。

最後に忘れてはならない重要なことは、現地での観測である。

大気差による光の屈折の影響などは、気象条件に影響されるため天文ソフトでも標準的なものしか設定されていない。

山は気象条件が特殊であることを考慮する必要がある。

また、方位・高度の誤差や思わぬ障害物があるかもしれないことにも留意すべきである。

参考文献

1 『カシミール3D 入門編』 杉本智彦 実業之日本社 2010

2 『カシミール3D パーフェクトマスター編入門編』 p39~45 杉本智彦 実業之日本社 2003

ホームページ

HP1「国立天文台 恒星時について」http://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/topics/html/topics2015.html

HP2「国立天文台 暦Wiki 昼や夜の長さの季節変化」

http://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/wiki/C6FCA4CEBDD0C6FEA4EAA4C8C6EEC3E62FC3EBA4E4CCEBA4CEC4B9A4B5A4CEB5A8C0E1CAD1B2BD.html

HP3「ステラナビゲータ10 サポート情報」https://www.astroarts.co.jp/products/stlnav10/support/faq/show-j.shtml#age-accuracy

HP4「国立天文台 太陽の高度,方位角および影の位置の概略値の求め方」http://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/topics/html/topics2005.html

HP5「国立天文台 暦Wiki 近日点の移動」http://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/wiki/B6E1C6FCC5C0A4CEB0DCC6B0.html

(C20180704

)

)

トップページに戻る |

|

|